Allaitement artificiel des agneaux

Renseignez-vous sur des stratégies d’allaitement artificiel ainsi que les précautions à prendre pour assurer la santé des agneaux. Ces renseignements techniques sont destinés aux exploitants de fermes ovines de l’Ontario.

ISSN 1198-7138, publié août 2021

Introduction

Dans les troupeaux de moutons où l’on trouve des agneaux orphelins ou des agneaux dont la portée est trop nombreuse, la solution la plus naturelle et la plus économique consiste à faire adopter ces agneaux par d’autres brebis. L’allaitement artificiel à l’aide d’un substitut commercial au lait de brebis peut être envisagé lorsque l’adoption serait difficile ou aurait peu de chance de réussir. Le principal avantage de l’allaitement artificiel est la possibilité d’avoir davantage d’agneaux commercialisables qui auraient autrement été voués à la mort. Si l’on se dote d’un système pour nourrir et élever efficacement ces agneaux, on peut augmenter les profits de l’exploitation et réduire les préoccupations en matière de bien-être animal. De plus dans les exploitations d’ovins laitiers, l’allaitement artificiel constitue le premier choix pour réduire la consommation de lait commercialisable par les agneaux.

La présente fiche technique décrit des stratégies d’allaitement artificiel ainsi que les précautions à prendre pour assurer la santé des agneaux. La clé pour réussir ce type d’allaitement consiste à se doter d’un système bien structuré qui protège la santé des agneaux et utilise efficacement les ressources de l’exploitation.

Conception d’un système d’alimentation par allaitement artificiel

Choix des agneaux à allaiter artificiellement

Lorsqu’on constate qu’une brebis ne produit pas assez de lait pour ses agneaux, on doit donner à ceux-ci du lait additionnel ou les retirer de leur mère. La méthode à privilégier est de faire adopter les agneaux par d’autres brebis, mais elle n’est pas toujours possible. En général, si une brebis n’a pas assez de lait pour toute sa portée, on doit se fixer des règles simples pour déterminer le ou les petits à soustraire. La meilleure règle empirique est de retirer l’agneau qui est le plus différent du groupe, la grosseur et le sexe (dans cet ordre) étant les facteurs déterminants. Ainsi,

- dans un groupe de femelles triplées, où deux agnelles sont petites et une est grosse, on doit retirer la plus grosse;

- dans un groupe de quadruplés composé de deux femelles et de deux mâles dont l’un est chétif, retirer ce dernier. Si la brebis ne peut allaiter que deux des agneaux, retirer les deux mâles.

Les éleveurs qui veulent produire leurs brebis de remplacement devraient éviter de retirer les agnelles de leur mère, car les comparaisons qu’ils doivent ensuite faire au sein du troupeau porteront sur des agneaux n’ayant pas eu les mêmes chances de croissance. Selon le même raisonnement, il faut éviter d’allaiter artificiellement un jeune mâle que l’on destine à la reproduction.

Colostrum

Une administration adéquate de colostrum représente l’élément le plus important d’un système d’allaitement artificiel. L’administration ou l’absorption de colostrum à la naissance est l’intervention la plus cruciale de toute la durée de l’élevage de l’agneau. Plus on retarde l’apport de colostrum, moins l’agneau a la capacité de l’utiliser. Plus on tarde à donner le colostrum à l’agneau, moins celui-ci pourra l’utiliser avec profit. En outre, la qualité du colostrum sécrété par la brebis décline rapidement et sa composition devient celle du lait normal dans les heures qui suivent la mise bas. En transmettant au petit l’immunité de la mère, on lui transmet du même coup les anticorps produits par la mère en réaction à ses vaccinations. En outre, lorsque les brebis ont reçu une bonne alimentation pendant leur gestation, elles sont plus susceptibles de produire en quantités suffisantes un colostrum de bonne qualité.

Idéalement, dans l’heure qui suit sa naissance, l’agneau doit recevoir le colostrum de sa propre mère à raison de 50 mL par kilo de poids vif (1 once par livre). En plus, il doit absorber 150 mL de colostrum par kg de poids vif (3 onces par livre) répartis en trois repas au cours de ses 24 premières heures. L’absorption de colostrum sert à stimuler la protection passive de l’agneau jusqu’à ce que son propre système immunitaire prenne le relais. Si la brebis n’a pas assez de colostrum, on peut donner à l’agneau d’autres types de colostrum (par ordre de préférence) :

- un mélange de colostrum de plusieurs brebis du même troupeau;

- un mélange de colostrum de brebis d’un autre troupeau (de même état sanitaire);

- un mélange de colostrum de vaches (en donner 30 % de plus; nourrir l’agneau toutes les cinq heures pour arriver à un repas de plus au cours des 24 premières heures);

- du colostrum artificiel;

- une combinaison quelconque des options ci‑

Systèmes d’alimentation des agneaux allaités artificiellement

Les techniques d’alimentation des agneaux orphelins sont variées, allant du biberon aux gros nourrisseurs proposés dans le commerce. Ces derniers appareils réalisent automatiquement, à intervalle régulier, le dosage et le mélange de la poudre de lait artificiel. Le choix du système dépend du nombre d’agneaux à allaiter, des circonstances propres à chaque élevage et des préférences de l’éleveur. Quel que soit le système que l’on choisit, l’hygiène est le facteur crucial.

Allaitement rationné

Si on allaite artificiellement un petit nombre d’agneaux, la formule la plus pratique est de donner une quantité fixe de lait deux ou trois fois par jour. La méthode exige beaucoup de main-d’œuvre, mais permet d’abréger la période d’alimentation lactée et de réduire son coût, de favoriser une transition relativement rapide vers l’alimentation solide ainsi que de faciliter et de hâter le sevrage. On peut utiliser soit des biberons, soit des seaux munis de tétines. Ce qui compte, c’est de prévoir une tétine par agneau pour que tous aient la même chance de consommer la ration de lait qui leur est allouée.

Allaitement en libre-service

La plupart des dispositifs conçus pour un grand nombre d’agneaux sont basés sur l’accès au lait en permanence, de manière qu’on n’ait pas à s’occuper individuellement de chaque animal, ce qui réduit les besoins en main-d’œuvre. Il existe plusieurs systèmes allant des seaux munis d’une tétine aux nourrisseurs commerciaux, en passant par les rampes nourricières. Quel que soit le système utilisé pour l’alimentation en libre-service, chaque tétine peut alimenter quatre ou cinq agneaux. On trouvera le prix des différents systèmes au tableau 1.

| Type de nourrisseur | Avantages | Désavantages | Coût |

|---|---|---|---|

| Biberon et tétine |

|

| 2,00 à 2,50 $ |

| Seau à tétine |

|

| 30 à 70 $ |

| Rampe nourricière |

|

| 75 à 150 $ |

| Nourrisseur automatique |

|

| 2 000 à –7 000 $ |

Les seaux à tétine constituent un dispositif d’allaitement bon marché et facile à tenir propre. On peut s’en procurer dans le commerce ou le confectionner soi-même en perçant au bas du seau un trou dans lequel on fixe une tétine raccordée à un clapet. Le lait peut être facilement conservé frais en y plongeant une bouteille en plastique remplie d’eau glacée. Le principal inconvénient est la difficulté à empêcher les agneaux de percer la tétine en la mâchonnant, ce qui peut entraîner la perte de tout le contenu du seau.

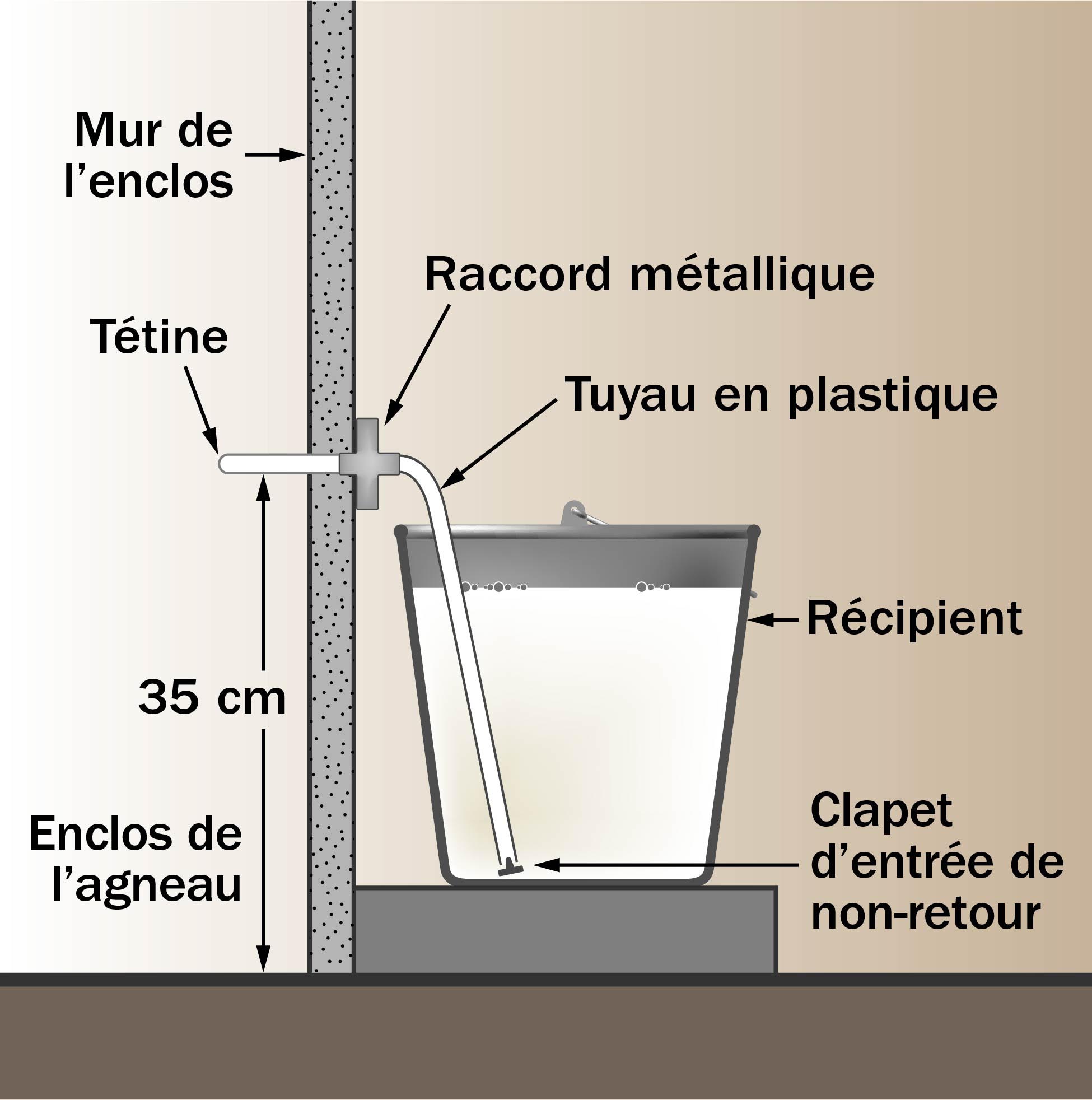

Une variante du seau à tétine consiste à raccorder plusieurs tétines à un récipient par des tuyaux comme le montre la figure 1. Les agneaux ont accès aux tétines qui se trouvent à l’intérieur de leur loge, alors que le récipient contenant le lait est à l’extérieur. Cela permet de placer le seau plus bas que les tétines (si une tétine vient à se percer, elle ne laissera pas couler le lait). Pour que tous les agneaux soient capables d’obtenir leur lait avec ce genre d’installation, il est important d’intercaler sur les tuyaux allant aux tétines un simple clapet d’entrée empêchant le lait de retomber dans le récipient. Ce type de clapet peut s’acheter dans un magasin de pièces d’automobiles (clapets pour essuie-glaces).

La rampe nourricière est de confection relativement facile et bon marché, car on peut utiliser des articles de plomberie ordinaires en plastique. Il s’agit de tétines raccordées à un tuyau dans lequel l’aliment d’allaitement s’écoule depuis un réservoir principal par gravité ou à l’aide d’une pompe. On peut réfrigérer l’aliment d’allaitement ou le laisser à la température de la pièce. Les tétines doivent être placées à au moins 20 cm de distance les unes des autres afin de prévenir l’entassement et doivent être inclinées d’environ 65 degrés pour imiter en gros l’angle entre les trayons et le pis de la brebis. Un minimum de six tétines par rampe nourricière permettra d’empêcher les tétines libres de couler. De plus, les tétines doivent être conçues ou modifiées de manière à ne pas couler lorsqu’elles sont remplies de liquide.

Des nourrisseurs automatiques qui mesurent et mélangent la poudre de lait avec l’eau et qui apportent le lait dans les loges des agneaux sont proposés dans le commerce. L’acquisition d’un tel appareil est à envisager quand on doit allaiter artificiellement un grand nombre d’agneaux, par exemple dans les élevages de brebis laitières ou dans les troupeaux de races prolifiques qui pratiquent la mise à la reproduction accélérée. Ces nourrisseurs doivent être aseptisés quotidiennement.

Santé des agneaux allaités artificiellement

Des pratiques d’élevage appropriées contribueront à éviter le météorisme de la caillette et la clostridiose chez les agneaux allaités artificiellement.

Météorisme de la caillette

Sur le mode d’emploi du lait de remplacement, le fabricant précise la température exacte de l’eau dans laquelle la poudre doit être diluée pour obtenir une répartition uniforme du gras dans le lait reconstitué. Très souvent, l’éleveur donnera ce lait à l’agneau ou au chevreau quand il aura refroidi pour être à la température du corps. Cette pratique n’occasionne en général pas de problème, bien qu’elle semble être associée à une incidence accrue de météorisme de la caillette. Certains élevages ont subi de lourdes pertes associées à l’allaitement artificiel à cause de ce trouble grave.

La séquence d’événements menant à la mort d’un agneau par météorisme est presque toujours la suivante : l’agneau a été allaité deux ou trois fois par jour et a absorbé un volume considérable de lait de remplacement à chaque fois. Dans les 30 minutes qui ont suivi, l’abdomen s’est mis à gonfler. À l’examen, on s’aperçoit que le ballonnement est causé par la présence excessive de gaz dans l’estomac, et la mort de l’agneau survient en quelques minutes. Lors de l’autopsie, on découvre que la caillette est fortement distendue et qu’elle présente des zones rougeâtres et s’est probablement déchirée. L’examen au microscope de coupes préparées de la muqueuse de la caillette révèle des petites grappes de bactéries, les cocci, de l’espèce Sarcinia. On découvre régulièrement ces grappes de bactéries dans la caillette des agneaux victimes du météorisme, alors qu’on ne les découvre pratiquement jamais en d’autres circonstances.

Le mécanisme du météorisme n’est pas entièrement élucidé. Les bactéries de l’espèce Sarcinia sont connues pour être des agents de fermentation capables de se multiplier dans la caillette, quel qu’en soit le degré d’acidité. L’arrivée d’une grande quantité de lait tiède dans la caillette fournit à ces bactéries un excellent milieu pour leur multiplication rapide. Celle-ci s’accompagne d’une fermentation des sucres du lait et d’une production de gaz excessive. Parallèlement, le contenu de l’estomac s’acidifie aux dépens d’autres bactéries. Le gaz ne pouvant s’échapper, la caillette se distend et appuie contre les autres organes internes, notamment le cœur et les poumons. Cette compression cause l’arrêt cardiaque et la mort.

Lorsque le ballonnement est devenu visible, pratiquement aucun traitement n’a de chance de succès, bien qu’à l’occasion il soit arrivé qu’on puisse rescaper un agneau en enfonçant une aiguille dans la caillette pour en faire sortir le gaz. Comme le météorisme est associé à une prolifération bactérienne, le fait de garder le lait et de le donner à l’agneau à une température inférieure à 4 °C permet d’ordinaire d’empêcher d’autres cas de se produire. Il n’en demeure pas moins nécessaire de diluer la poudre dans l’eau à la température recommandée par le fabricant, mais il faut ensuite le mettre à refroidir aussi rapidement que possible dans le réfrigérateur. L’éleveur doit donc préparer à l’avance la quantité de lait nécessaire pour le repas suivant, par exemple préparer le lait du soir après le repas du matin. Certaines études indiquent qu’on peut prévenir le météorisme en ajoutant 1,0 mL de formaline (titrant 37 % de formaldéhyde) par litre d’aliment d’allaitement.

Clostridiose

La mort soudaine causée par l’entérotoxémie est un autre accident qui peut guetter les agneaux nourris au lait artificiel. Souvent, c’est l’agneau qui se développait le mieux que l’on retrouve mort sans qu’on ait pu remarquer de symptômes. L’autopsie révèle que les seules lésions visibles à l’œil nu sont des plaques rougeâtres dans la paroi de l’intestin grêle. Des modifications microscopiques peuvent être découvertes dans d’autres organes et les analyses peuvent confirmer la présence des toxines. Le microorganisme responsable est une bactérie, Clostridia perfringens, de type D. Cette bactérie peut être présente en petits nombres dans l’intestin, mais lorsque l’ingesta transite à vitesse normale dans l’intestin, la bactérie ne se multiplie pas suffisamment pour causer la maladie.

Chez les agneaux allaités artificiellement, trois facteurs prédisposent à la multiplication de cette bactérie à un rythme suffisant pour entraîner la mort :

- Prise de colostrum insuffisante; l’agneau peut ne pas avoir reçu assez d’anticorps pour être protégé.

- Les brebis n’ont pas reçu tous les vaccins nécessaires avant de mettre bas; leur colostrum n’est donc pas assez riche en anticorps protecteurs.

- Le transit intestinal n’est pas suffisamment rapide; un nombre accru de bactéries peut alors séjourner dans l’intestin grêle et libérer des toxines epsilon.

La perméabilité croissante de la paroi de l’intestin permet à la toxine de se répandre très vite dans l’organisme de l’agneau, dans son système nerveux et son cerveau. La mort peut survenir au bout de deux heures ou moins, et rarement plus de douze heures après l’infection.

Quand on pratique l’allaitement artificiel, il est indispensable d’appliquer un programme de vaccination contre ce groupe de bactéries. Toutes les brebis doivent recevoir la première série de vaccins avant leur premier agnelage : deux injections à six semaines d’intervalle, la dernière étant administrée au moins deux semaines avant l’agnelage. Les brebis doivent recevoir un vaccin de rappel deux à quatre semaines avant la date prévue de chaque agnelage. Si la brebis est complètement vaccinée contre le groupe des maladies à Clostridium avant d’agneler, les anticorps contenus dans son colostrum devraient normalement protéger l’agneau pendant 10 à 12 semaines. Comme les niveaux d’anticorps peuvent diminuer chez un animal en proie à un stress, il est indispensable que les brebis en fin de gestation et les agnelets bénéficient de conditions optimales du point de vue de leur milieu de vie, de leurs soins et de l’alimentation. Les agneaux allaités artificiellement peuvent être vaccinés quand ils ont entre 4 et 6 semaines et recevoir la vaccination de rappel à l’âge de 10 à 12 semaines.

Lignes directrices pour l’alimentation des agneaux allaités artificiellement

Préparation du lait artificiel

Le lait artificiel est un moyen commode d’apporter à l’agneau la totalité de tous les éléments nutritifs dont il a besoin. Les paramètres du mode d’emploi du produit ont été définis dans le but d’assurer la santé et la croissance de l’animal. Chaque paramètre est le fruit des observations faites tant par les éleveurs que par les chercheurs. Il faut suivre à la lettre le mode d’emploi fourni par le fabricant en ce qui a trait au mélange (température et méthode), au dosage et à l’hygiène.

Reconstitution du lait. Veiller à bien dissoudre l’aliment en poudre dans l’eau, en utilisant peut-être un appareil électrique comme un mélangeur à main. La présence de grumeaux dans le lait favorise les problèmes de météorisme de la caillette.

Dosage. Respecter le mode d’emploi concernant la quantité de poudre par animal par tétée/par jour et le rapport poudre/eau. La distribution d’un aliment d’allaitement dilué peut amener une surconsommation (surtout en libre-service) parce que les animaux, ressentant le manque de certains éléments nutritifs, sont poussés à téter plus pour compenser. Plus les tétées sont fréquentes mais restreintes, meilleur c’est.

Hygiène. Veiller à ce que le matériel utilisé pour préparer et distribue l’aliment soit nettoyé avec des produits assainissants (p. ex. avec de l’eau javellisée à raison de 1:50), afin d’éviter la prolifération des organismes causant le météorisme et la diarrhée.

Refroidissement du lait. Tout lait servi à volonté doit être maintenu à une température fraîche. Pour cela, on peut plonger des sacs de glace dans le seau ou le récipient ou garder le lait au réfrigérateur. Les agneaux nourris au biberon doivent recevoir du lait tiède, conformément au mode d’emploi du produit.

Formaline. On peut ajouter ce produit au lait offert en libre-service (à raison de 0,1 % ou 1,0 mL par litre d’aliment) pour prévenir la prolifération microbienne et aider à limiter la surconsommation (goût déplaisant), surtout si le lait n’est pas refroidi. Certains agneaux peuvent refuser de boire le lait à cause de l’odeur de la formaline.

Nourrisseurs automatiques. Certains appareils sont conçus de façon telle qu’il est impossible de suivre les recommandations concernant l’emploi du lait de remplacement. Soit la poudre est mal diluée, soit l’hygiène est insatisfaisante, soit le lait en libre-service est maintenu tiède. Lorsqu’on utilise un aliment d’allaitement, ces conditions favorisent le météorisme de la caillette. Avec ce genre d’appareils, il faut s’assurer que l’hygiène, les cycles de reconstitution et de distribution du lait sont compatibles avec le produit utilisé.

Alimentation à base de lait rejeté

Quand on dispose de lait de vache ou de chèvre, on peut s’en servir pour allaiter les agneaux. Ce lait peut provenir d’animaux en lactation sous traitement, dont le lait ne peut être commercialisé. Il faut cependant se rappeler que le lait de vache et le lait de chèvre sont tous deux moins riches en matières grasses (énergie) que le lait de brebis. Cette différence peut être comblée par l’ajout d’un corps gras, par exemple de 25 à 50 mL d’huile de maïs, de canola ou de noix de coco par litre de lait de vache ou de chèvre (1 à 2 onces par pinte). On peut aussi utiliser du suif, du saindoux, du shortening ou du beurre, mais cela ne va pas sans quelques difficultés pratiques à cause du point de fusion élevé de ces graisses. Il faut respecter un délai d’attente avant l’abattage des agneaux qui ont reçu du lait d’animaux traités.

La quantité quotidienne de lait ne doit pas dépasser 10 % du poids vif de l’animal et elle doit être répartie en quatre tétées. La fréquence des tétées qui correspond à chaque âge est indiquée au tableau 2. Quand le tableau indique une gamme de valeurs, la fréquence plus élevée peut donner un meilleur résultat, mais elle n’est pas nécessaire.

Eau

En mettant à la portée des agneaux de l’eau fraîche dans des abreuvoirs, on les accoutume à chercher leurs aliments dans une mangeoire ou un distributeur. Il faut mettre à leur portée de l’eau propre et fraîche en permanence à partir de l’âge d’un ou deux jours. Au début, cette eau sera davantage un sujet d’exploration qu’un produit vraiment consommé, mais elle les habituera à s’alimenter sans sucer une tétine.

| Âge | Source | Fréquence |

|---|---|---|

| 0–24 h | colostrum | 4–5 fois |

| 1–3 jours | lait rejeté ou AA | 3–4 fois par jour |

| 4–7 jours | lait rejeté ou AA + aliment complémentaire | 2–3 fois par jour |

| 8–21 jours | lait rejeté ou AA + aliment complémentaire | 2 fois par jour |

| 21–35 jours | lait rejeté ou AA + aliment complémentaire ou aliment solide | préparer le sevrage |

Alimentation solide — Aliments complémentaires

Pendant que les agneaux sont élevés avec du lait ou un aliment d’allaitement, il est vivement conseillé de commencer à leur donner des aliments solides. Plus vite ils peuvent s’adapter à la consommation de grain ou de fourrage, plus vite on peut cesser l’alimentation lactée. Des trucs utiles pour stimuler la prise d’aliments solides sont l’ajout d’un peu de mélasse ou la présence d’animaux plus âgés dont les agnelets se mettront à copier la façon de se nourrir à la mangeoire (par réflexe d’imitation). L’aliment complémentaire doit être identique à l’aliment de sevrage du point de vue de la composition et de l’analyse, c’est-à-dire qu’il doit se composer d’ingrédients de grande qualité contenant 17 à 20 % de protéine brute (PB). On peut y ajouter un coccidiostat pour prévenir la diarrhée coccidienne et améliorer la vigueur et la performance. L’aliment complémentaire s’achète dans le commerce, mais peut aussi être préparé à la ferme avec les conseils d’un spécialiste en nutrition animale. Un exemple d’aliment complémentaire est donné au tableau 3.

| Ingrédient | Pourcentage de la ration (tel quel) | Transformation de l’ingrédient | Apport de l’ingrédient |

|---|---|---|---|

| Orge | 35 | aplatissage, mouture | énergie |

| Avoine | 35 | aplatissage, mouture | énergie |

| Maïs | 8 | aplatissage, mouture | énergie |

| Farine de poisson | 5 | aucune | protéine |

| Mélasse | 11 | aucune | protéine |

| Tourteau de soya | 6 | chauffage, mélange | palatabilité |

| Prémélange | Voir Remarque | aucune | vitamines, minéraux |

| Additif | Voir Remarque | mélange adéquat | santé de l’agneau |

Remarque : La ration doit être supplémentée en vitamines et en minéraux. Si on utilise un prémélange, choisir un minéral conçu pour les agneaux ou les moutons (et non pour les bovins à viande ou laitiers) pour éviter les complications du métabolisme des minéraux, par exemple, la toxicité du cuivre. Au lieu d’un supplément, on peut aussi ajouter un sel enrichide minéraux traces (« TM 10 ») et un mélange de vitamines A, D et E (10 000 UI de vitamine A par gramme), à raison de 50 grammes par 100 kg d’aliment.

Remarque : Des médicaments thérapeutiques peuvent être administrés à l’agneau, sur les conseils d’un vétérinaire, par l’intermédiaire de l’alimentation.

Conclusion

L’attention portée aux détails est importante lorsqu’on allaite artificiellement des agneaux. Le respect des recommandations concernant l’alimentation, une surveillance régulière des agneaux et un bon entraînement de ces derniers à utiliser les tétines du système d’alimentation sont également importants. Un apport adéquat de colostrum, une bonne hygiène et un accès assez tôt à l’alimentation complémentaire sont particulièrement indispensables à la réussite de l’élevage.

Autres sources d’information

On peut trouver d’autres renseignements sur l’allaitement artificiel des agneaux en consultant les fiches suivantes du MAAARO :

- Les soins de l’agneau nouveau-né

- Sevrage précoce des agneaux

La version originale anglaise de cette fiche technique a été rédigée par le docteur S. John Martin, scientifique vétérinaire, porcs, moutons et chèvres, Anita O’Brien, spécialiste des moutons et des chèvres, et Christoph Wand, spécialiste de la nutrition des bovins de boucherie et des moutons, MAAARO. La fiche a été mise à jour par Erin Massender, spécialiste des petits ruminants, et Delma Kennedy, spécialiste des moutons, MAAARO.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Si l’on utilise du colostrum de vache, cinq tétées sont requises au cours des 24 premières heures de la vie d’agneau pour lui apporter les 30 % supplémentaires.

- note de bas de page[2] Retour au paragraphe On peut se servir de ce pourcentage au moment de préparer des lots d’aliment de 100 lb ou de 100 kg (p. ex. 35 % d’orge = 35 kg dans un lot de 100 kg). Bien que l’avoine soit recommandée dans la ration, on peut la remplacer par de l’orge, à quantité égale, sans modifier l’analyse de la ration. Il est conseillé de réduire la proportion d’avoine quand la ration comporte du foin, étant donné la haute teneur en fibre du foin et le risque de ballonnement. Le maïs peut également être remplacé par l’orge; ce remplacement augmente marginalement la teneur en PB et abaisse marginalement la teneur énergétique. Par ailleurs, le maïs peut remplacer une partie de l’avoine ou de l’orge de la ration : la teneur énergétique s’en trouvera augmentée, mais la teneur en PB sera diminuée.

- note de bas de page[3] Retour au paragraphe La farine de poisson est une protéine coûteuse et n’est donc pas souvent utilisée. Les teneurs élevées indiquées ici ont pour objet de donner à l’organisme de l’animal une protéine de grande qualité facile à digérer. La mélasse aide à en camoufler l’odeur.