Conception des mangeoires et systèmes d'alimentation économes en main-d'œuvre pour les ovinssert

Renseignez-vous sur les installations servant à l’alimentation hivernale des troupeaux ovins et de l’importance de leur flexibilité. Ces renseignements techniques sont destinés aux exploitants de fermes ovines de l’Ontario.

ISSN 1198-7138, Publié juillet 2014

Introduction

Flexible + économe en main-d’œuvre = rentable

La présente fiche technique traite des installations d’alimentation hivernale des troupeaux ovins et de l’importance de leur flexibilité.

En matière de systèmes d’alimentation, la flexibilité est essentielle pour les raisons suivantes :

- Les aliments représentent le principal centre de coûts d’exploitation dans la production d’agneaux. La gestion de ces coûts requiert un système souple, capable d’intégrer divers ingrédients pour distribuer des rations économiques.

- L’infrastructure est une dépense à long terme majeure, qui peut approcher le coût des terres et dépasse souvent l’investissement dans le cheptel. Lorsqu'elle sert d’investissement ou d’actif, elle doit répondre à de nombreux usages, sans quoi elle devient une dépense qui requiert des investissements ultérieurs (en rénovation) pour demeurer à jour.

- La main-d’œuvre est un autre centre de coûts considérables pour les exploitations ovines. Le besoin varie selon le groupe animal, le moment de l’année et les rations. Le système de distribution des aliments doit être suffisamment souple pour s'adapter à la main-d’œuvre disponible. Si l’exploitant passe trop de temps à nourrir ses bêtes ou s'il se déclare régulièrement « trop occupé », le coût de la main-d’œuvre est excessif dans sa ferme, qu'il soit déboursé ou non. En effet, le travail non rémunéré coûte cher en temps (en possibilités ou en vie personnelle), même s'il n'est associé à aucune dépense effective.

Créer un système d’alimentation flexible

Il convient de choisir un système d’alimentation assez flexible pour que les rations puissent varier. La fiche technique du MAAARO intitulée Alimentation des ovins : matériel et méthodes fournit une comparaison de différentes présentations des aliments par catégorie d’animal. Le tableau 2, « Composition des rations pour ovins habituellement servies au cours d’une année de production », et le tableau 3, « Choix d’aliments pour le concentré, selon la méthode de distribution », y montrent qu'il existe des « embranchements » nutritionnels, où le choix du système d’alimentation détermine les ingrédients alimentaires qu'il sera possible d’utiliser.

Rations totales mélangées et rations de pâturage

Le système le plus souple en matière d’inclusion d’ingrédients et de type de fourrage est la ration totale mélangée (RTM). Ce système très flexible optimise les rations et peut être implanté dans les exploitations ovines, tel que cela a été réalisé avec succès dans les fermes laitières ou les exploitations de bovins de boucherie. Mis à part le pâturage, aucune stratégie de ration ne peut réduire le coût des aliments (sur une base de matière sèche par unité) autant que la RTM.

La RTM permet aux exploitants agricoles de viser presque toutes les catégories de bétail et de mettre au point leurs listes d’ingrédients. De nombreuses mesures de transition peuvent être appliquées au cours des années d’adaptation à la RTM, si cette dernière est mise en œuvre. Ces mesures comprennent l’utilisation de grosses balles, de fourrage en vrac, de grain commercial et de sous-produits, ainsi que la distribution par des systèmes à dérouleur ou petits véhicules. Toutes leurs étapes peuvent être menées à bien avant d’investir dans un mélangeur mobile de RTM. Mais le fait demeure que ces mesures de transition requièrent une bonne conception des mangeoires.

Conception des mangeoires et réduction de la quantité de travail

La meilleure planification possible du choix des ingrédients, de la présentation des rations ou du choix de fourrage ne produira pas les résultats escomptés tant que la distribution d’aliments optimaux ne sera pas assurée. Les systèmes d’alimentation simples fonctionnent! En Ontario, de nombreuses conceptions de distributeurs d’aliments, très répandues dans le secteur de la production ovine « pour le plaisir » sont inadaptées à la production commerciale en raison de leur coût par brebis et par unité d’espace, du travail qu'elles exigent, de l’impossibilité de les agrandir, de leur impact sur la qualité de la laine ou de leur durabilité limitée. Par conséquent, avant de choisir un système d’alimentation ou de décider d’un agrandissement de bergerie ou d’enclos, tout exploitant d’une ferme ovine devrait en premier lieu se soucier de la conception de ses mangeoires.

L’infrastructure la plus flexible permettra la distribution manuelle ou mécanisée de nourriture et l’accès des tracteurs-chargeurs ou des mélangeurs de RTM à la mangeoire, que les rations distribuées soient simples ou complexes.

Le principe de traversée ou de passage dans les étables et les enclos est un concept fondamental en matière d’alimentation. Il augmente le taux de distribution de la nourriture, en particulier du fourrage. Que ce principe soit mis en œuvre au moyen d’allées centrales, souvent observées dans les bergeries récentes, ou de mangeoires le long d’une clôture d’enclos, il a l’avantage d’éviter les contacts conflictuels entre bêtes et équipement ou personnes. Cela signifie que les machines n'écrasent pas les moutons et que les moutons ne piétinent pas les humains! Prévoir marginalement des allées élargies pour le personnel roulant ou à pied permet d’accroître le taux de distribution de la nourriture.

Les couloirs d’affouragement sont généralement recommandés pour la possibilité d’intégration d’ingrédients à la ration et la productivité de la main-d’œuvre et pour leur facilité de construction. La figure 1 illustre un couloir d’affouragement dans la période de transition, pendant laquelle du foin sec et du grain distribué au seau sont encore utilisés (alimentation fractionnée).

L’un des reproches qui est fait aux couloirs d’affouragement accueillant n'importe quel équipement est la perte d’espace qu'ils représentent, en se basant sur le fait qu'il en coûte de 100 à 160 dollars/m2 (10 à 15 dollars/pi2) pour construire une étable finie. La mangeoire en H offre une solution à cela; des modèles automatisés sont disponibles dans le commerce, ou bien elle peut être construite sur place, telle qu'illustrée à la figure 2. L’appellation « mangeoire en H » vient de sa forme en coupe transversale.

Emplacement du couloir d’alimentation

Une fois que la relation entre la catégorie d’animaux en production (p. ex., brebis en gestation ou en lactation), la gestion des mangeoires, la taille de l’enclos qui en résulte et le coût de construction associé est clairement établie, il est possible de concevoir une étable qui répond aux exigences budgétaires, opérationnelles et humaines de l’exploitation.

Pour faciliter l’alimentation des animaux et réduire les coûts de main-d’œuvre, la circulation aux intersections de tous les couloirs devrait être fluide. L’utilisation d’intersections en H, T et L a été éprouvée dans d’autres secteurs industriels. Les barrières ou les changements de niveaux gênant la circulation des aliments ou de la machinerie ou comportant un risque pour l’exploitant ou les bêtes devraient être proscrits.

Mangeoire ou table

En matière de conception, le profil des mangeoires est l’une des questions qui demeure en suspens dans l’industrie ovine. L’industrie laitière a adopté progressivement des tables d’alimentation dans ses allées. Il s'agit de surfaces planes, en continuité avec la surface où évoluent les véhicules distribuant la nourriture. Le secteur de l’engraissement des bovins en parcs a quant à lui adopté presque exclusivement les mangeoires (mangeoires en J). Ces différentes conceptions sont illustrées aux figures 3 et 4.

Les deux concepts peuvent fonctionner de manière satisfaisante dans des applications précises, mais le choix de mettre en œuvre l’un ou l’autre dans un élevage de brebis devrait tenir compte des facteurs suivants :

- Gestion des mangeoires : libre-service ou alimentation rationnée;

- Main-d’œuvre : remontée des aliments, nettoyage, etc.;

- Volume servi : vrac dans une ration de brebis comparé à une ration de parc d’engraissement.

Les mangeoires sont recommandées pour les brebis taries nourries une fois par jour. Pour les animaux en période de forte production qui sont nourris en libre-service, la table est conseillée. L’approche comprenant des mangeoires serait meilleure avec les agneaux d’engraissement nourris le long de la clôture suivant un régime limité (alimentation rationnée). Il convient de noter qu'aux endroits où une mangeoire est utilisée, aucune dépense de préparation d’une allée ou d’un fond de table uniforme n'est à effectuer, par conséquent les dépenses globales en immobilisations peuvent en être réduites, y compris avec des mangeoires en H. En effet, la zone des véhicules peut alors être couverte de gravier routier au lieu d’être bétonnée.

Hauteur à la gorge

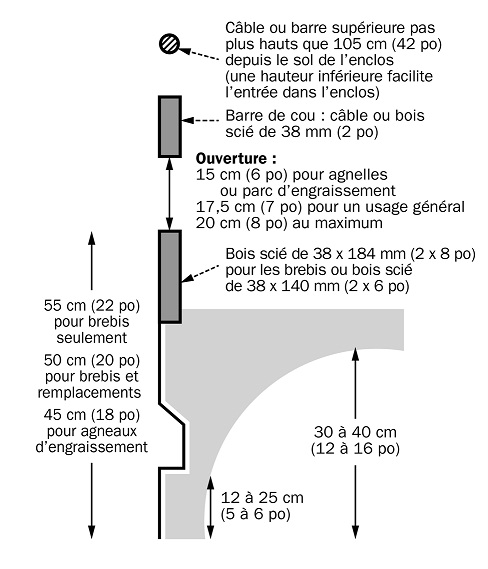

L’une des lacunes évidentes des plans d’équipement d’alimentation disponibles pour les brebis est le manque de réflexion sur la hauteur à la gorge, c'est-à-dire la distance séparant le plancher du compartiment (ou les sabots de l’animal) du point au-dessus duquel l’animal doit passer la tête pour atteindre la nourriture. Sur le dessin présenté aux figures 5 et 6, cette hauteur est de 45 à 50 cm (18 à 20 po). Le Service de plans du Canada (SPC) et le Midwest Plan Service (MWPS) suggèrent respectivement des hauteurs à la gorge maximales de 38 et 41 cm (15 et 16 po) pour les brebis matures, mais ces nombres se sont avérés beaucoup trop bas pour l’Ontario.

Pour établir la hauteur à la gorge, il convient de tenir compte des éléments suivants :

- Accumulation de fumier ou de neige dans les enclos;

- Taille des brebis et longueur de leur cou (apparemment supérieures en Ontario);

- Autres usages des installations (p. ex., finition des agneaux).

Depuis 2010, le MAAARO recommande une hauteur à la gorge d’au moins 45 à 50 cm (18 à 20 po; voir figures 5 et 6), voire davantage avec une marche, ce qui dépasse les hauteurs recommandées à la fois par le SPC et le MWPS. Cette recommandation du MAAARO prévoit tout de même des baisses considérables de 20 et 15 cm (8 et 6 po), respectivement, de la hauteur à la gorge au fond de la mangeoire.

Le système québécois consiste à ménager une encoche dans le béton (au moment du coulage, en ajoutant une arête ou une pièce de bois de construction sur la forme), qui sert de marche pour créer une hauteur à la gorge effective compatible avec l’accumulation considérable de fumier. Ce système a été également éprouvé en Ontario avec des accumulations de neige et de fumier dans des parcs d’hivernage. L’encoche peut aussi servir aux jeunes animaux, notamment les agnelles ou les agneaux d’engraissement, dans une bergerie par ailleurs adaptée aux brebis. Cette configuration est entièrement illustrée et schématisée aux figures 5 et 6.

Éviter la sortie d’agneaux

La pénétration d’agneaux dans l’espace d’alimentation est une grande source de frustration dans les bergeries d’agnelage accéléré ou hivernal. Cela arrive quel que soit la conception ou le type de mangeoire. Bien que de nombreuses approches du problème soient efficaces, quatre détails de conception de la mangeoire et de la barre de cou semblent utiles en prévention :

- Respect de la hauteur à la gorge recommandée (pas trop basse);

- Réduction de l’ouverture d’alimentation : 20 cm (8 po) au maximum, 17,5 cm (7 po) pour un usage général et 15 cm (6 po) dans les cas difficiles;

- Double planche (système québécois; voir figure 7);

- Manchon sur la barre de cou : un drain agricole de 15 à 20 cm (6 à 8 po) de diamètre sur la barre de cou ferme l’espace quand la brebis ne se nourrit pas. Le drain est coupé en sections de 30 cm (12 po), puis glissé sur la barre pendant la construction.

Assembler tous les éléments pour former un système

Disposer d’un système d’alimentation rentable dans les moments difficiles signifie que les options de formulation des aliments, les spécifications de ration et la méthode de distribution ont toutes un certain degré de flexibilité abordable sur le plan de la main-d’œuvre et du coût des immobilisations. La présente fiche a couvert un certain nombre de défis de conception liés au type de ration, aux coûts d’investissement, aux systèmes de production, à la gestion des mangeoires et à l’ingénierie. Il est fortement recommandé à tout producteur ovin, qui envisage d’acheter de l’équipement, de rénover des bergeries ou de s'agrandir, de déterminer les facteurs essentiels de son succès (ou son échec), tels ceux recensés dans cette fiche, puis d’en déduire la conception de son projet. L’ensemble intégré de ses décisions doit reposer sur une réflexion systémique tenant compte des circonstances liées au marché, à la mécanique, aux investissements et à la vie personnelle, qui peuvent varier. C'est ce qui fait la rentabilité d’un système d’alimentation flexible!

La version anglaise de la présente fiche technique a été rédigée par Christoph Wand, spécialiste de la nutrition des bovins de boucherie, des moutons et des chèvres, MAAARO, Guelph.