La teigne du poireau, ravageur des cultures alliacées

Apprenez à reconnaître la teigne du poireau et renseignez-vous sur son cycle biologique, le dépistage et la lutte antiparasitaire dans les cultures alliacées.

Introduction

La teigne du poireau, Acrolepiopsis assectella (Zeller), est une espèce envahissante non indigène, d'origine européenne, qui s'attaque aux plantes du genre Allium. La présence de la teigne du poireau a d'abord été signalée dans l'est de l'Ontario, en 1993. Cet insecte ravageur a été repéré en Asie, en Afrique, en Europe et au Canada. En 2001 et 2002, dans le cadre d'une enquête phytosanitaire, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a trouvé des populations de teignes du poireau dans une zone limitée de l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec (dans la région de la capitale nationale d'Ottawa-Carleton et en Outaouais). En 2003, l'ACIA a mené des enquêtes en Ontario dans 16 régions à l'extérieur des comtés où la teigne du poireau avait été précédemment signalée. On a alors trouvé un seul individu adulte dans le comté de York. En 2007, le personnel du MAAARO a mis en place des pièges à phéromones à de nombreux endroits dans le centre et le sud-ouest de l'Ontario. On a signalé la présence de la teigne du poireau dans quatre autres endroits, soit Centreville, Picton, Brighton et Bowmanville. Selon des enquêtes effectuées aux États-Unis, ce ravageur n'a pas encore été repéré sur le territoire continental du pays, mais on a confirmé sa présence à Hawaii.

La teigne du poireau est considérée comme un ravageur d'importance dans certaines régions d'Europe où l'on constate des taux d'infestation allant jusqu'à 40 %, notamment là où l'insecte connaît plusieurs générations par année. Par contre, aux endroits où la teigne du poireau n'en a qu'une ou deux par année, sa présence est sporadique et cause des dommages de moindre importance économique.

La teigne du poireau est un ravageur connu des alliacées, dont l'oignon, l'ail, le poireau, la ciboulette, l'oignon vert, l'échalote, l'ail géant et l'ail des bois. Il existe plus de 500 espèces d'alliacées dans le monde, dont une soixantaine (sauvages et cultivées) en Amérique du Nord.

La majorité de la documentation sur cet insecte signale que le poireau est son hôte de prédilection. Toutefois, d'autres cultures alliacées, comme l'ail et la ciboulette, l'attirent aussi beaucoup. Les larves de la teigne du poireau peuvent causer d'importants dommages en creusant des galeries et en s'alimentant de tissus foliaires et même parfois de bulbes (figures 1, 2, 3 et 4).

Figure 1. Dommages sur une feuille d'ail.

Figure 2. Dommages sur un plant d'oignon.

Figure 3. Dommages sur un plant d'ail et larve de la teigne du poireau.

Figure 4. « Fenêtres » créées par la teigne du poireau sur une feuille d'oignon.

Chez l'ail, les larves s'attaquent aussi à la hampe (figures 5 et 6).

Figure 5. Orifice d'entrée avec galerie sous-jacente sur une hampe florale d'ail.

Figure 6. Excréments laissés par la teigne du poireau et dommages sur une feuille d'ail.

Chez les alliacées qui possèdent des feuilles plates, dont le poireau et l'ail, les larves s'attaquent à la surface des feuilles et à l'intérieur de celles-ci. Elles minent les feuilles enroulées, vers le centre du plant, créant de nombreux petits trous sur les feuilles internes. Sur le plant adulte, les galeries larvaires prennent l'allure de rainures longitudinales dans les feuilles centrales. Chez le poireau, les larves préfèrent se nourrir des plus jeunes feuilles, mais elles peuvent aussi s'attaquer aux feuilles de plus de deux mois. Les larves de la teigne du poireau pénètrent dans les feuilles creuses, comme celles de l'oignon et de la ciboulette, pour se nourrir de tissus foliaires depuis l'intérieur, laissant en plusieurs endroits une mince couche de tissu translucide qui fait penser à une fenêtre. Il arrive que les larves s'attaquent aux organes reproducteurs de la plante hôte, mais elles évitent habituellement les fleurs en raison de leur teneur en saponine qui inhibe la croissance des insectes. Les plants atteints peuvent sembler déformés et ils sont plus vulnérables à différents agents pathogènes. Les dommages sont généralement plus importants en bordure des champs.

Identification

Au stade adulte, la teigne du poireau est une noctuelle de petite taille, de couleur brun rougeâtre. Le milieu de ses ailes repliées est orné d'une marque triangulaire blanche. Déployées, ces dernières s'étendent sur 12 à 15 mm; la noctuelle elle-même mesure de 5 à 7 mm de longueur, les ailes repliées et au repos. Ses ailes postérieures, gris clair à noires, sont fortement frangées (figure 7).

Figure 7. Adulte de la teigne du poireau, au repos (vue latérale). Source : Jean-Francois Landry, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Ses œufs sont d'un blanc iridescent; ils mesurent 0,4 mm de diamètre et sont donc difficiles à percevoir (figures 8 et 9).

Figure 8. œufs de la teigne du poireau grossis à la loupe. Source : Andrea Brauner, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Figure 9. œufs de la teigne du poireau à la base d'une ombelle d'ail.

De couleur vert jaunâtre, les larves sont dotées d'une capsule céphalique brun pâle et l'on distingue huit petites taches grises (figure 10) sur chaque segment abdominal

Figure 10. Larve de la teigne du poireau. Source : Andrea Brauner, Agriculture et Agroalimentaire Canada

À maturité, les larves atteignent 13 à 14 mm de longueur. Les pupes, brun rougeâtre, sont enveloppées dans un cocon à mailles lâches (figures 11 et 12).

Figure 11. Gros plan d'une pupe dans son cocon à mailles. Source : Andrea Brauner, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Figure 12. Pupe sur une feuille d'ail.

La plupart du temps, les cocons sont situés sur les plantes hôtes, mais on peut aussi en trouver dans les débris végétaux (matière organique en décomposition) et sur la végétation avoisinante.

Cycle biologique

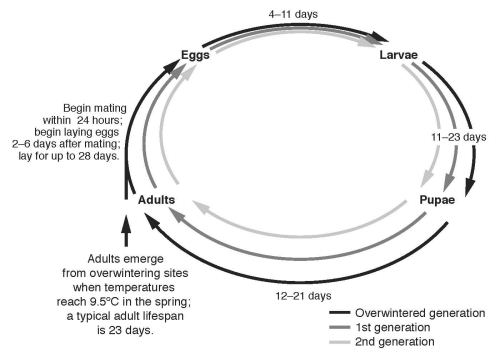

En Ontario, la teigne du poireau connaît trois périodes de vol par saison. En Europe, l'insecte peut survivre à l'hiver sous forme de noctuelle adulte ou de pupe, dans divers endroits abrités comme bâtiments, haies et débris végétaux. Des données recueillies sur le terrain en Ontario et au Québec ont aussi permis de confirmer ces observations. Les adultes émergent et s'activent au printemps, lorsque les températures atteignent 9,5 °C et ils s'accouplent peu après. Les œufs sont pondus isolément sur la face inférieure des feuilles quand les températures nocturnes dépassent 10-12 °C. Les femelles pondent jusqu'à une centaine d'œufs au cours d'une période de trois à quatre semaines. À l'éclosion, les larves s'introduisent dans les feuilles pour creuser des galeries dans les tissus foliaires (stade de la mineuse). Après quelques jours, elles se déplacent vers le centre du plant où se forment les nouvelles feuilles. Après s'être abondamment nourries pendant plusieurs semaines, les larves remontent sur les feuilles et tissent leur cocon. La pupaison dure environ 12 jours, selon les conditions météorologiques. Les populations de teignes du poireau et les dommages qui leur sont associés augmentent habituellement au cours de la saison.

Le dépistage à l'aide de pièges à phéromones a permis au cours des quatre dernières années, en Ontario, de recueillir des informations sur les dates de vols de la teigne du poireau. Le premier vol (celui des populations qui ont survécu à l'hiver) semble débuter à la fin avril pour se terminer à la fin mai. Il arrive que la deuxième période de vol (celle de la première génération) débute dès la mi-juin pour se prolonger jusqu'au début juillet, mais elle peut aussi avoir lieu de la fin juin à la mi-juillet. Si la deuxième période de vol commence au début juillet, alors le dernier vol (celui de la deuxième génération) débute habituellement à la fin juillet pour se terminer à la mi-août. Lorsque la deuxième période de vol débute à la mi-juillet, le dernier vol se déroulera pendant la deuxième quinzaine d'août.

Figure 13. Cycle biologique de la teigne du poireau.

Dépistage et lutte antiparasitaire

On peut dépister la présence et l'activité de la teigne du poireau à l'aide des pièges à phéromones offerts sur le marché. Les appâts à base de phéromones sont placés dans des pièges delta ou des pièges à ailettes blancs installés à la périphérie du champ, autour de la seconde quinzaine d'avril (figure 14).

Figure 14. Piège à phéromones permettant de capturer la teigne du poireau.

En Ontario, la teigne du poireau (A. assectella, figure 16) peut être facilement confondue avec une espèce indigène apparentée, non nuisible (A. incertella, figure 15), présente dans le sud de la province et qui se nourrit de smilax herbacé.

Figure 15. Acrolepiopsis incertella au stade adulte. Source : Jean-Francois Landry, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Figure 16. Adulte de la teigne du poireau (Acrolepiopsis assectella). Source : Jean-Francois Landry, Agriculture et Agroalimentaire Canada

On ignore si A. incertella est attirée par les appâts de phéromones mis en place pour dépister la teigne du poireau, ce qui confondrait les données recueillies dans le cadre du dépistage. L'aire de distribution actuelle de la teigne du poireau ne chevauche pas pour le moment celle d' A. incertella, mais le cas échéant il deviendra important de distinguer les deux espèces. Malheureusement, pour identifier les insectes, il faut que leurs organes reproducteurs soient examinés au microscope par un entomologiste spécialisé en taxonomie.

Des recherches effectuées en Ontario ont démontré que les insecticides, y compris les bio-insecticides, peuvent être utiles pour réduire les populations de la teigne du poireau et pour diminuer globalement les dommages qui leur sont attribués, lorsque les traitements sont effectués au moment propice.

Au Québec, on recommande d'utiliser un modèle décisionnel en vue d'établir les dates de traitement appropriées. Selon ce modèle, les producteurs examinent 25 plants provenant d'un peu partout dans le champ et prennent note du nombre de plants qui présentent des dommages. Le seuil d'intervention est de 5 %. Par conséquent, si plus de un plant a des dommages, on recommande de traiter.

En Ontario, les recherches ont démontré de façon constante que les pièges à phéromones suffisent pour établir la période idéale des pulvérisations insecticides. Les pulvérisations effectuées de 7 à 10 jours après des envolées de pointe des teignes du poireau adultes - le stade adulte est confirmé par les captures dans les pièges à phéromones - réduisent considérablement les populations de teignes et l'ampleur des dommages.

Certaines pratiques culturales peuvent aussi ramener les populations à des niveaux non dommageables, notamment :

- la rotation des cultures;

- le report des semis;

- l'enlèvement des vieilles feuilles et de celles qui sont infestées;

- la destruction des pupes ou des larves;

- la récolte hâtive (afin d'éviter les dommages causés par les larves de la dernière génération et par le gonflement des populations);

- le positionnement des cultures sensibles à l'écart des zones infestées;

- la destruction des débris de culture après la récolte.

Selon la documentation sur le sujet, la plupart des teignes ne se déplacent pas au-delà de 100 à 200 m des sites d'hivernation. Il faut toutefois se rappeler que les courants aériens peuvent transporter ces ravageurs sur de longues distances.

Le travail du sol et l'enfouissement de débris contribuent aussi à éliminer les larves et les pupes qui restent dans les champs après la récolte.

Selon des publications allemandes, on peut réduire les dommages causés aux poireaux en recouvrant ces derniers d'un filet avant le début de l'activité des femelles ainsi qu'en enlevant toutes les feuilles extérieures avant l'apparition des feuilles d'hiver en fin de saison. Les recherches effectuées en Ontario ont toutes démontré que l'utilisation de minitunnels légers contribue à protéger les plants en croissance des dommages causés par la teigne du poireau (figure 17).

Figure 17. Minitunnels dans une plantation d'ail.

Il est facile de retirer ces couvre-cultures durant la journée pour permettre le désherbage et l'enlèvement des hampes, et si on les remet en place avant la tombée du jour, il y a peu de risques que les teignes n'endommagent la culture.

On connaît, en Europe, un certain nombre de prédateurs, de parasites et d'agents pathogènes qui s'attaquent aux larves et aux pupes de la teigne du poireau. Des chercheurs d'Agriculture et Agroalimentaire Canada évaluent actuellement si certaines espèces indigènes d'Amérique du Nord peuvent être utiles contre la teigne du poireau. Ils vérifient également la possibilité d'effectuer au Canada des lâchers de certains organismes utilisés en Europe en lutte biologique.

La présente fiche technique a été rédigée par :

Jennifer Allen, spécialiste des cultures légumières, MAAARO, Guelph; Hannah Fraser, chef du programme d'entomologie, MAAARO, Vineland; et Margaret Appleby, spécialiste des systèmes de lutte intégrée, MAAARO, Brighton. Cette fiche technique avait été rédigée à l'origine par Kristen Callow, spécialiste des cultures légumières, MAAARO; Hannah Fraser, chef du programme d'entomologie, MAAARO; et Jean-François Landry, chercheur entomologiste, Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Pour plus de renseignements :

Sans frais : 1 877 424 1300

Courriel :ag.info.omafra@ontario.ca