Conduite du veau de grain

Renseignez-vous sur la conduite du veau de grain, y compris sur l’hygiène, les besoins nutritionnels et le logement. Ces renseignements techniques s’adressent aux producteurs commerciaux de veaux de boucherie de l’Ontario.

ISSN 1198-7138, Publié en septembre 2006.

Introduction

L'objectif des producteurs de veau de grain est d'obtenir le degré d'engraissement souhaité au poids et à l'âge voulus. Les veaux vendus aux enchères devraient peser 295-320 kg (650-705 lb). À ce poids, le poil devrait être luisant, la graisse devrait être visible à l'attache de la queue et les côtes devraient être bien recouvertes. Le gain moyen quotidien (GMQ) devrait être d'au moins 1,2 kg et l'indice de consommation entre 3,3 et 3,6 kg d'aliment par kg de gain.

Achat de veaux

On achète la majorité des veaux qui sont destinés à devenir des veaux de grain (pour la plupart des mâles Holstein) directement auprès de fermes laitières, à des ventes aux enchères locales ou auprès d'acheteurs spécialisés ou de négociants en veaux (marchands d'animaux).

On devrait acheter les veaux quand ils ont au moins 8 jours. Certains producteurs préfèrent acheter des veaux sevrés, comme veaux « démarrés » ou « semi-finis ».

Bien que l'achat de veaux auprès de fermes laitières locales soit une bonne pratique, il ne permet pas de remplir une salle ou une étable rapidement. Il peut s'agir toutefois de la formule à préconiser pour les éleveurs qui disposent de suffisamment de temps pour superviser les programmes d'alimentation individuels de plusieurs veaux, ou de veaux élevés dans des huches. Les producteurs qui achètent des veaux directement de fermes laitières peuvent prendre des dispositions pour que les veaux reçoivent colostrum et injections de vitamines et de sélénium en quantités adéquates à la naissance.

Bien des veaux sont achetés à des ventes aux enchères. Ce mode d'achat présente plusieurs inconvénients, mais reste souvent le seul moyen qu'ait l'éleveur d'obtenir un grand nombre de veaux en l'espace de quelques jours.

Il s'agit d'un mode d'achat à haut risque, car il prive en général le producteur de renseignements sur l'âge et l'état de santé des veaux ainsi que le type de soins qu'ils ont reçus. Sans compter que la cohabitation, le transport et la manipulation peuvent être des sources de stress pour le veau.

Le choix d'un négociant de bonne réputation est essentiel. Le prix négocié des veaux démarrés repose sur le poids, le sexe, la race, l'état corporel et l'état de santé général. Il est important de donner à l'acheteur des directives claires quant aux critères à respecter : poids, qualité, type, sexe et prix acceptables. Il faut aussi lui demander quel genre de camion il entend utiliser, quelle sera la distance à parcourir et à qui sera confiée la manipulation des veaux. Une cargaison de jeunes veaux ne devrait renfermer aucune autre espèce animale. Prendre toutes les précautions nécessaires pour réduire le stress causé à ces veaux.

À l'arrivée, les veaux doivent être alertes et vigoureux. Les inspecter minutieusement afin de s'assurer qu'ils sont exempts :

- d'ombilics enflés, enflammés ou herniés;

- d'écoulements nasaux;

- de dos voûté;

- d'oreilles retombantes;

- d'otites;

- d'articulations enflées; et

- de signes de diarrhée (p. ex. queue mouillée, excréments flasques).

Conclure des ententes avec le fournisseur ou le négociant pour le renvoi immédiat, voire le refus, des veaux malades.

Il est obligatoire qu'une étiquette d'oreille approuvée par l'Agence canadienne d'identification du bétail soit fixée à l'oreille de chaque veau sur les lieux mêmes de sa naissance. Une bonne pratique d'élevage consiste à consigner dans un registre les numéros de ces étiquettes d'oreille, les numéros d'éventuelles étiquettes d'oreille supplémentaires et le poids des veaux préalablement pesés avant d'être dirigés vers les enclos. Voilà un bon début pour un système de tenue de registres. La pesée donne une idée de la valeur du programme alimentaire, ainsi que des autres éléments variables comme la saison, la provenance des veaux et les méthodes courantes de conduite de l'élevage.

La manipulation des veaux et leur installation dans les enclos et les parcs doivent se faire avec douceur. Des mouvements lents et une attention individuelle durant toute la période d'élevage contribuent à réduire le stress et à accroître la productivité. Le fait de laisser les veaux se reposer durant deux ou trois heures entre le moment où ils sont placés dans les enclos ou les parcs, et le moment de leur premier repas leur permet de s'adapter au nouvel environnement. Veiller à ce que les veaux soient gardés au sec et qu'ils bénéficient d'une couche suffisante de litière.

Pour faciliter la détection et le traitement précoces des maladies, avec le moins de stress possible, on sépare les nouveaux arrivés des veaux déjà en place. On garde les veaux de lait dans des cases individuelles ou des huches. On loge les veaux sevrés en groupes de dix au maximum, et on les garde durant au moins un mois à part des veaux déjà en place. Il est important, surtout par temps froid, de disposer d'une bonne litière et d'une ambiance confortable, exempte de courants d'air. Consacrer assez de temps pour bien habituer les veaux aux points d'alimentation et d'abreuvement.

Se montrer attentif aux signes de maladies chez les veaux en les observant deux ou trois fois par jour, surtout pendant les deux à trois premières semaines.

Le problème sanitaire le plus fréquent est la pneumonie. Ses symptômes comprennent l'abattement, le port retombant des oreilles, les écoulements nasaux, oculaires et buccaux, l'accélération du rythme respiratoire et la fièvre. Toute élévation de la température à 39,4 °C (102,9 °F) nécessite une médication pendant deux ou trois jours. Dans beaucoup de cas, il faut consulter le vétérinaire et obtenir une ordonnance appropriée. Une barrière de forçage aménagée dans les enclos collectifs facilite la capture et l'immobilisation des animaux pour l'administration des médicaments.

Avant l'arrivée de veaux, avoir à portée de la main tous les aliments, les médicaments et les solutions d'électrolytes, de vitamines et de fer injectables nécessaires aux veaux.

La marche à suivre à l'arrivée des veaux peut varier. Consulter à ce sujet un vétérinaire ou un éleveur compétent. Les injections de vitamines, de sélénium et de fer, les vaccins et les traitements antiparasitaires sont habituellement suggérés. En vertu de la loi, certains de ces produits sont des médicaments sous ordonnance qui doivent avoir été prescrits par un vétérinaire.

Selon la durée du trajet entre la ferme de départ et les installations d'élevage, il se peut que les veaux aient besoin d'électrolytes en plus de leur ration habituelle de lait. L'apport d'électrolytes vise à rétablir rapidement le niveau des fluides et des minéraux essentiels, particulièrement le sodium, le potassium et le chlore. On recommande souvent de distribuer, en deux ou trois fois, deux litres par veau au cours des 24 premières heures suivant l'arrivée. Consulter l'étiquette du produit et le vétérinaire pour des recommandations complètes.

Il est préférable de servir une solution d'électrolytes à forte teneur énergétique. La solution devrait contenir du glucose, du dextrose ou de l'acétate afin de promouvoir l'assimilation des électrolytes dans le petit intestin. Servir les électrolytes comme complément à la ration lactée normale et de préférence entre les repas. Servir les solutions orales d'électrolytes renfermant du bicarbonate de sodium au moins quatre heures après la ration lactée, car elles nuisent à la digestion du lait.

Certains électrolytes ne sont pas destinés à soigner les diarrhées, mais sont plutôt vendus comme « compléments » à donner aux veaux en périodes de stress. Ces « compléments » sont destinés à être servis à même l'eau ou le lait de remplacement et sont moins concentrés.

L'idéal est de faire boire les veaux au seau. Les tétines sont difficiles à nettoyer et à assainir et occasionnent en général des taux de mortalité plus élevés. Il faut de la patience pour habituer les veaux à boire au sceau. On doit consacrer du temps à cette tâche et faire un effort concerté pour amener tous les veaux à boire. La méthode habituellement employée consiste à laisser le veau téter un doigt ou deux, et à amener doucement la main dans le lait. Tout en maintenant les doigts à l'intérieur de la bouche du veau, on lui fait boire un volume de plus en plus grand de lait en écartant lentement les doigts. Au fur et à mesure que le veau s'habitue à boire, on retire graduellement les doigts. Il faut, pour certains veaux, recommencer souvent le processus.

Hygiène

Le fumier, le lait et les aliments d'allaitement constituent un milieu propice à la croissance des bactéries. L'assainissement des bâtiments d'élevage, des distributeurs d'aliments et des systèmes de brassage des laits de remplacement est en conséquence indispensable si l'on veut empêcher les maladies des systèmes digestif et respiratoire d'éclater et de se répandre.

Pour le démarrage des veaux dans des étables ou des pouponnières, on recommande de pratiquer la conduite en bandes. Ce système permet de nettoyer et de désinfecter à fond les locaux, les distributeurs d'aliments et l'équipement de brassage des laits de remplacement.

D'abord déloger les dépôts de fumier et les saletés incrustées. Nettoyer les murs, les planchers et les enclos à fond à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, puis désinfecter les enclos et les parcs, et les laisser sécher complètement. La pratique du vide sanitaire durant au moins sept jours après l'assainissement et le séchage des locaux arrête le cycle de croissance microbienne. Bien lire l'étiquette et suivre les recommandations du fabricant, afin de garantir l'efficacité du produit et la sécurité de l'opérateur.

Les méthodes employées sur les fermes laitières pour nettoyer le matériel de traite peuvent être adaptées à la plupart des exploitations d'élevage de veaux de lait. Voici les méthodes de nettoyage recommandées pour le matériel servant à la distribution des aliments :

- Rincer à l'eau tiède seaux, bouteilles, tétines, tuyaux, mélangeurs. L'eau chaude risquerait de faire coller les protéines du lait aux surfaces et à créer des milieux propices à la prolifération de bactéries.

- Laver à l'eau chaude en employant un savon assainisseur et de l'eau de javel. Veiller à ce que l'eau reste à plus de 50 °C (122 °F) pendant le lavage.

- Rincer avec une solution d'acide et d'eau tiède. Ne pas enlever la solution acide.

- Laisser les seaux et les bouteilles s'égoutter et sécher sur une tablette ou une clayette. Ne pas empiler les seaux ni les placer à l'envers au sol.

Quand les aliments sont distribués par des canalisations, il faut parfois désassembler les boyaux, les colliers de serrage et la pompe.

Besoins nutritionnels

La croissance du veau Holstein est plus ou moins rapide selon ses ascendants, la méthode de conduite, les conditions d'ambiance et la nutrition. L'animal devrait atteindre le poids de mise en marché (295-320 kg) vers 28-32 semaines. Pour atteindre cet objectif, on ne peut pas se permettre de servir des aliments qui ne sont pas correctement formulés. La plupart des fournisseurs d'aliments pour bétail offrent des régimes pour le veau de grain. Il est conseillé de les consulter pour établir le programme d'alimentation le mieux adapté à chaque situation.

Il n'y a pas eu autant de recherches sur les besoins alimentaires du veau de grain que pour les autres espèces animales. La publication de 2001 du Conseil National de Recherches Exigences en matière d’éléments nutritifs des bovins laitiers (en anglais seulement ), propose des recommandations pour les veaux de boucherie en pré-sevrage qui prennent au plus 1,5 kg par jour. Pour les veaux qui ont une croissance plus rapide (phénomène courant dans l'élevage du veau de boucherie), il faut évaluer les besoins par extrapolation.

Les tableaux 1a et 1b présentent les besoins nutritionnels quotidiens des veaux de grand format qui ne reçoivent que du lait ou du lait de remplacement et des veaux qui reçoivent du lait ou du lait de remplacement en plus d'un aliment de démarrage. Le tableau 2 donne un exemple de programme alimentaire.

| Poids vif kg (lb) |

Gain g/jour |

Consommation estimative de matière sèche (kg) |

Énergie (entretien) (Mcal) |

Protéines brutes (g) |

|---|---|---|---|---|

| 40 (88) | 300 | 0,49 | 2,32 | 104 |

| 40 (88) | 600 | 0,69 | 3,28 | 180 |

| 50 (110) | 300 | 0,56 | 2,67 | 108 |

| 50 (110) | 600 | 0,78 | 3,71 | 185 |

| 50 (110) | 900 | 1,02 | 4,85 | 262 |

| 60 (132) | 300 | 0,63 | 3,00 | 114 |

| 60 (132) | 600 | 0,86 | 4,10 | 190 |

| 60 (132) | 900 | 1,12 | 5,32 | 267 |

| Poids vif kg (lb) |

Gain g/jour |

Consommation estimative de matière sèche (kg) |

Énergie (entretien) (Mcal) |

Protéines brutes (g) |

|---|---|---|---|---|

| 50 (110) | 400 | 0,76 | 3,15 | 154 |

| 50 (110) | 800 | 1,13 | 4,69 | 270 |

| 60 (132) | 400 | 0,84 | 3,51 | 159 |

| 60 (132) | 800 | 1,24 | 5,16 | 275 |

Recommandations de lait de remplacement (base matière sèche) : Ca, 1,0 %; P, 0,7 %; Vitamine A, 9 000 UI/kg;

Vitamine D, 600 UI/kg; Vitamine E, 50 UI/kg.

| Jours | Poudre de lait de remplacement (g/repas) | Eau (L/repas) | Nombre de repas par jour | Aliment de démar-rage (kg/jour) |

|---|---|---|---|---|

| Jours 1-3 | 280 | 2,25 | 2 | 0,05 |

| Jours 4-7 | 310 | 2,5 | 2 | 0,05 |

| Jours 8-10 | 375 | 3,0 | 2 | 0,1 |

| Jours 11-14 | 405 | 3,25 | 2 | 0,15 |

| Semaine 3 | 405 | 3,25 | 2 | 0,2 |

| Semaine 4 | 375 | 3,0 | 2 | 0,5 |

| Semaine 5 | 250 | 2,0 | 2 | 0,9 |

| Semaine 6 | 250 | 2,0 | 1 | 1,2 |

Les besoins nutritionnels des veaux s'accroissent quand la température de l'air tombe sous les 10 °C (50 °F). Pour maintenir leur température corporelle quand il fait plus froid, les veaux doivent utiliser de l'énergie qui, autrement, servirait à leur croissance. Les veaux de moins de trois semaines ont besoin d'un supplément d'aliments pour compenser lorsque la température est inférieure à 15-20 °C (59-68 °F).

Le tableau 3, ci-dessous, s'applique aux veaux qui sont au sec, bénéficient d'une bonne couche de litière et sont protégés des courants d'air. Si l'une de ces conditions fait défaut, les besoins nutritionnels seront encore plus grands par temps froid.

| Température °C (°F) | Supplément de lait de remplacement* pour veau de 50 kg, < 3 semaines (L) |

Supplément de lait de remplacement* pour veau de 50 kg, > 3 semaines (L) |

Supplément de lait de remplacement pour veau de 75 kg (L) |

Aliment de démarrage ou mélange de grains pour veaux sevrés kg (lb) |

|---|---|---|---|---|

| 20 (68) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10 (50) | 0,9 | 0 | 0 | 0 |

| 0 (32) | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 0,4 (0,9) |

| -10 (14) | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 0,8 (1,8) |

| -20 (-4) | 3,5 | 2,7 | 4,1 | 1,2 (2,6) |

*Lait de remplacement à 20 % de protéines, 20 % de matières grasses, mélangé à raison de 125 g/L

Laits de remplacement

Les laits de remplacement de qualité sont faits à partir de sources de protéines dérivées de constituants du lait tels que concentrés de protéines du petit-lait, lait écrémé en poudre et lactosérum en poudre. La plupart des laits de remplacement renferment 20-22 % de protéines brutes, certaines formulations allant jusqu'à 26 %. Des teneurs en matières grasses de 17-20 % sont habituellement recommandées pour les laits de remplacement servis à des veaux de grain.

Suivre les recommandations des fabricants quant à la reconstitution et à la distribution du lait de remplacement. Les produits de marques différentes présentent des caractéristiques différentes. On les reconstitue pour la plupart en visant une concentration de 12 à 13 % de solides, soit un niveau comparable à celui du lait entier. On se sert d'eau chaude et on agite la solution pour dissoudre et émulsionner les graisses dans le lait de remplacement.

Mélanger le lait de remplacement à la température recommandée, qui est habituellement autour de 60 °C (140 °F) pendant au moins 3-5 min, puis ajouter de l'eau froide pour amener le mélange à la température voulue de 38-40 °C (100-104 °F). Utiliser une minuterie et un thermomètre.

Eau

Les veaux ont besoin de boire de l'eau en plus de l'eau que contient le lait de remplacement. De l'eau propre et fraîche est indispensable à la croissance des veaux. L'eau favorise le développement du rumen et la digestion des aliments de démarrage en plus de permettre un sevrage plus hâtif. Faire analyser l'eau offerte aux veaux et utilisée pour reconstituer le lait de remplacement. Son pH, sa teneur en minéraux et la numération bactérienne sont de toute première importance. Il peut être nécessaire d'installer du matériel de traitement de l'eau pour assurer une bonne qualité d'eau et, par conséquent, un bon rendement économique.

L'eau est l'ingrédient le plus indispensable et le moins cher dans toute exploitation d'élevage. Malheureusement, son importance est souvent négligée. Un veau de 180 kg a besoin de 10-30 L d'eau par jour, selon des facteurs comme la température et l'humidité de l'air, et la teneur en matière sèche de la ration. Un apport constant d'eau propre, facilement accessible, doit être prévu si on veut réaliser des gains maximaux.

Selon une recherche menée en 1984 par A.F. Kertz chez Ralston Purina, ne pas servir d'eau en plus du lait de remplacement entraîne une diminution de 38 % du gain de poids obtenu à 4 semaines après la naissance, et une diminution de 38 % de la consommation d'aliment de démarrage.

| Effet | Libre accès | Aucune eau |

|---|---|---|

| Gain quotidien (g) | 309 | 180 |

| Consommation d'aliment de démarrage (kg) | 11,8 | 8,18 |

| Jours de diarrhée par veau | 4,5 | 5,4 |

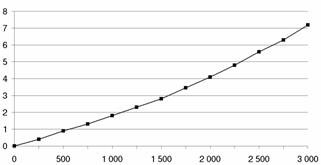

Une recherche menée en 1999-2000 par le Dr J. Quigley, au APC Calf Research Unit à Ames, dans l'Iowa, a fait ressortir l'étroite corrélation qui existe entre la consommation d'eau par les veaux et leur consommation d'aliment de démarrage. Plus les veaux mangeaient, plus ils buvaient d'eau. Le chercheur a conclu que la consommation d'aliments de démarrage explique 60 % de la variation dans la consommation d'eau quotidienne. Par temps froid, il faut dans la mesure du possible fournir de l'eau tiède aux veaux.

Au moment du passage de l'alimentation liquide à l'alimentation solide, une source adéquate et accessible d'eau propre est primordiale si l'on veut que les veaux s'adaptent rapidement et restent en santé. Prendre le temps d'habituer les veaux nouvellement sevrés avec la source d'eau située dans leur parc. On peut utiliser à cette fin un boyau d'arrosage pour remplir les auges ou y ajouter de l'eau à la vue des veaux sevrés. Nettoyer périodiquement les abreuvoirs.

Aliments solides

Les aliments de démarrage destinés aux veaux doivent renfermer une teneur élevée en éléments nutritifs, être appétents et être offerts frais deux fois par jour.

Les veaux préfèrent les aliments texturés ou en pastilles aux aliments qui renferment des particules fines. De récents travaux de recherche démontrent que les veaux auxquels on donne un aliment de démarrage renfermant du maïs entier ou du maïs roulé à sec plutôt que des flocons de maïs produits à la vapeur affichent un gain moyen quotidien plus élevé et un meilleur indice de conversion.

La plupart des directives nutritionnelles suggèrent qu'on introduise l'aliment de démarrage dès l'âge de trois à cinq jours. Souvent, on ne connaît pas l'âge des veaux à leur arrivée. Il est en conséquence recommandé de servir un aliment de démarrage le jour même de l'arrivée des veaux. Au début, ne servir qu'une petite quantité d'aliments de démarrage. Il est conseillé de distribuer l'aliment de démarrage à la main après la distribution de lait puisque c'est le moment où les veaux sont habituellement avides de nourriture. L'augmentation des quantités offertes est dictée par l'appétit du veau. En notant la consommation quotidienne d'aliments et la quantité des aliments refusée, l'éleveur est amené à faire le suivi de chaque veau individuellement, à déceler les premiers signes de maladie éventuelle et à déterminer avec précision le moment où les veaux peuvent être sevrés.

On observe une croissance rapide lorsque les veaux consomment quotidiennement 1-2 kg (2-4,5 lb) d'aliments de démarrage. Réduire graduellement le lait de remplacement pendant cette période, afin d'encourager la consommation accrue d'aliments de démarrage. Continuer à servir l'aliment de démarrage aux veaux jusqu'à ce qu'ils atteignent 70-80 kg (155-175 lb), après quoi passer graduellement, en une à deux semaines, à une alimentation à base de maïs et de concentré protéique.

Selon les recommandations d’éléments nutritifs des bovins laitiers (en anglais seulement), la teneur des aliments de démarrage doit être conforme aux normes suivantes, en pourcentage de la matière sèche :

- 20 % de protéines brutes,

- 0,7 % de calcium,

- 0,45 % de phosphore,

- 4 000 UI de vitamine A/kg,

- 600 UI de vitamine D/kg,

- 25 UI de vitamine E/kg.

L'incorporation d'urée dans les aliments de démarrage est déconseillée.

La disponibilité en libre choix de sel enrichi d'oligo-éléments ne doit commencer que lorsque les veaux sont bien acclimatés au régime maïs-concentré. On élimine ainsi les risques de surconsommation de sel qui pourrait entraîner la mort des animaux par toxicité.

La durée de la période de présevrage varie en fonction du poids initial des veaux, de leur état de santé, de leur productivité et de leur consommation d'aliments de démarrage. Le sevrage précoce d'une diète liquide permet de réaliser des économies. Sevrer les veaux en santé dès que leur consommation quotidienne d'aliments de démarrage atteint 1 kg pendant deux ou trois jours consécutifs. Une telle situation se produit habituellement entre quatre et six semaines, au moment où le veau a déjà consommé au total 15-25 kg (33-55 lb) de lait de remplacement. Les veaux s'adaptent rapidement et leur consommation d'aliments d'allaitement s'accroît chaque jour. Permettre aux veaux de rester dans leurs enclos durant encore cinq à sept jours après le sevrage contribue à réduire le stress.

Il est très important de surveiller de près l'état de santé des veaux durant la période de sevrage. Recouvrir les céréales de 100 g de foin par jour par veau est une bonne pratique de gestion de postsevrage. Les veaux seront ainsi amenés à consommer du foin à la mangeoire et il sera plus facile pour l'éleveur d'identifier les veaux malades. L'état de santé des veaux qui n'acceptent pas le foin offert doit être observé attentivement.

Le passage à l'alimentation à base de grains peut se faire de deux façons. La première consiste à mélanger l'aliment de démarrage avec une quantité égale d'un mélange de trois parties de maïs et d'une partie de concentré. La seconde consiste à distribuer l'aliment de démarrage séparément du mélange de maïs et de concentré. Idéalement, les veaux devraient avoir atteint un poids de 70-80 kg (155-175 lb) au moment de passer à une alimentation reposant entièrement sur des grains et des compléments.

Compléments protéiques

La qualité des protéines est essentielle pour les jeunes veaux puisque la capacité du rumen est restreinte, vu leur âge et l'alimentation. Les régimes alimentaires fondés sur des ingrédients protéiques naturels qui se soustraient à la dégradation ruminale donnent les résultats de croissance les meilleurs, bien que leur utilisation n'entraîne pas forcément des profits plus grands que les régimes axés sur l'urée.

Le passage à des concentrés renfermant de l'urée peut se révéler économique quand les veaux pèsent au moins 130 kg (285 lb), mais il doit se faire graduellement. L'urée ne devrait pas dépasser 28-33 % de la teneur en protéines brutes totale de la ration.

La plupart des programmes alimentaires reposent sur la distribution d'une quantité constante de concentrés, incorporés à autant de maïs que les veaux peuvent consommer chaque jour. À mesure que la taille des veaux grossit et que l'ingestion de maïs augmente, le rapport maïs: concentré s'accroît. Bien que cette méthode soit la plus pratique à suivre, on obtiendra un meilleur indice de conversion et une croissance plus rapide si l'on satisfait aux besoins précis en formulant la ration selon le poids réel des veaux et la performance recherchée.

Dans ces circonstances, la teneur en protéines brutes d'une ration à 100 % de matières sèches est normalement de 18,5 % pour un veau de 90 kg (200 lb). Le rapport maïs:concentré correspondant serait 2,5:1 lorsqu'on utilise du maïs-grain entier sec et un complément protéique contenant 36 % de protéines brutes. À la distribution, la ration renfermerait environ 16,5 % de protéines brutes.

Plus le veau se rapproche du poids de marché de 295-320 kg, le ratio maïs:concentré passe en général à 5:1, ce qui donne une ration dont la matière sèche renferme 15 % de protéines brutes, ou 13-14 % à la distribution quand on utilise un complément contenant 36 % de protéines brutes et du maïs-grain entier sec.

Le maïs-grain entier l'emporte sur toutes les autres céréales pour la production du veau de grain. Les autres céréales ne donnent pas la qualité de finition désirée au poids voulu. Il est recommandé d'utiliser un maïs de bonne qualité, séché à l'air et ne contenant pas de particules fines. On fera bien de s'en procurer des quantités suffisantes pour conduire la bande de veaux jusqu'à l'engraissement désiré sans avoir à changer de lots de maïs.

Logement et installations

Les veaux ont une température minimale critique de 8-10 °C (46-50 °F). S'ils ont moins d'une semaine, ce minimum est de 13-20 °C (55-68 °F). Sous ces températures, les veaux doivent employer leur énergie pour la production de chaleur plutôt que pour leur croissance. Les veaux ont aussi une température maximale critique, celle-ci étant d'environ 26 °C (79 °F). Au delà de cette température, les veaux accélèrent leur rythme respiratoire pour se rafraîchir.

Une bonne ventilation est indispensable au succès de l'élevage de veaux de grain. Viser à avoir de l'air frais, sans poussières ni courants d'air et contenant le moins possible de polluants (ammoniac, gaz carbonique, agents pathogènes aériens). Le tableau 5 montre les taux de renouvellement d'air nécessaires aux veaux de boucherie (exprimés en pi3/min). Les taux minimaux et maximaux s'appliquent, respectivement, aux conditions hivernales et estivales. Dans des ambiances contrôlées, les températures peuvent varier entre 10-20 °C (50-68 °F), selon l'âge et le poids des veaux.

Viser à renouveler l'air ambiant entre 4 fois par heure et 0,5-1 fois par minute. Un taux d'humidité de 55-75 % est optimal.

| Poids des veaux kg (lb) | Minimum pi3/min/veau | Maximum pi3/min/veau |

|---|---|---|

| 45 (100) | 10 | 40 |

| 70 (155) | 15 | 60 |

| 120 (265) | 26 | 105 |

| 170 (375) | 38 | 150 |

| 250 (550) | 55 | 220 |

| 300 (660) | 66 | 265 |

Les veaux peuvent aussi être élevés dans des environnements bénéficiant d'une ventilation naturelle. Le bâtiment d'élevage doit se situer dans un endroit exposé aux vents d'été et être pourvu d'ouvertures réglables dans les parois latérales et d'ouvertures au faîte qui assureront la ventilation naturelle.

Il est très important de prévoir des installations propres, sèches, bien ventilées et abondamment pourvues de litière, où il y a assez de place pour chaque veau. Choisir le genre de mangeoires et d'abreuvoirs, ainsi que leur hauteur, de façon à réduire le plus possible les risques de contamination par le fumier. Pratiquer la lutte contre les mouches, les rongeurs et les oiseaux.

Du sevrage à la mise en marché, la surface requise passe de 2,2 à 3,5 m2 (24-38 pi2) par veau lorsque ceux-ci sont gardés en groupes sur de la litière accumulée.

Une pratique de gestion optimale consiste à garder les veaux dans leur groupe original tout au long de leur croissance et de la progression du cycle de production. Tout déplacement occasionne un stress aux veaux, ce qui risque de donner prise à la maladie. Le fait de garder le même groupe de veaux ensemble contribue à réduire le stress.

En régime d'alimentation à volonté, une longueur de mangeoire par veau de 20-30 cm (8-12 po) est courante. Si les veaux se bousculent et se donnent des coups de tête pour se frayer un chemin dès que le repas est servi, il se peut que la mangeoire ne soit pas suffisamment large ou que l'aliment ne soit pas servi suffisamment longtemps. Ne jamais laisser les mangeoires se vider complètement. Autrement, les veaux s'habitueront à manger très rapidement, à avaler le maïs tout rond au lieu de prendre le temps de le mastiquer. Dans les cas extrêmes, lorsque tous les veaux essaient de manger en même temps, jusqu'à 55 cm (21 po) de mangeoire par veau peuvent être nécessaires.

Les mangeoires doivent être à une hauteur de gorge comprise entre 35 cm (14 po) pour un veau de 100 kg (220 lb) à 45 cm (18 po) pour un veau de 300 kg (660 lb). Des cornadis à barres ajustables diminuent le risque de gaspillage et peuvent s'adapter à des animaux de formats différents.

Gestion de la santé

Les antibiotiques ne remplacent pas les bonnes méthodes d'élevage et un milieu propre et hygiénique. Consulter un vétérinaire et toujours lire avec soin les étiquettes et suivre la dose ainsi que les délais d'attente recommandés.

Toutefois, les antibiotiques sont particulièrement efficaces pour les jeunes veaux exposés à la maladie et à de mauvaises conditions d'hygiène et de logement. Il est important d'entretenir une étroite collaboration avec le vétérinaire et de tenir un bon système de registres afin de bâtir un programme sanitaire qui réponde aux besoins particuliers de l'exploitation. À la longue, les producteurs connaissent mieux les symptômes des diverses maladies, ainsi que les noms et les doses des antimicrobiens utilisés pour les combattre.

L'hygiène est, après l'achat d'aliments et du veau, le troisième élément de coût dans la production du veau de grain. Parmi les maladies et les parasites attaquant les jeunes veaux, citons

- la pneumonie

- la diarrhée

- la septicémie

- la météorisation (indigestion gazeuse)

- la coccidiose, les poux

- la dermatomycose et la salmonellose

Le producteur devra suivre une méthode de conduite d'élevage de haut calibre et posséder un sens d'observation aigu, afin d'éviter, de déceler et de combattre les maladies dès qu'elles apparaissent.

Indicateurs de santé

- Pelage : Les poils devraient être aplatis et lustrés; un pelage mouillé signifie que les locaux sont trop humides. Un pelage hérissé veut dire que les veaux ont froid.

- Déjections (fumier) : Toute variation inhabituelle est à surveiller. Apprendre à relier la couleur et la consistance des déjections avec l'âge et le régime alimentaire des veaux.

- Écoulements : Dans les yeux, dans les nasaux ou dans la bouche. Les écoulements révèlent habituellement des troubles respiratoires.

- Ombilic (nombril) : Le nombril doit être sec, sans irritation, enflure ni échauffement.

- Articulations des pattes : Rechercher tout signe d'enflure, de raideur ou d'irritation aux genoux et aux jarrets.

- Respiration : La respiration ne doit pas être rapide, pénible ou accompagnée de toux. Ce sont tous des signes de troubles respiratoires.

- Température : La normale est de 38,6 °C (101,5 °F). Toute température supérieure à 39,4 °C (102,9 °F) nécessite un examen vétérinaire et, le cas échéant, une médication.

- Prise alimentaire : Toute chute de la prise alimentaire est un des premiers signes de maladie à observer.

- Attitude : Le veau doit être vif et alerte. Ses mouvements doivent être bien coordonnés et il doit posséder un appétit vorace.

Vaccination

La décision de vacciner ou non est fonction des programmes sanitaires de l'exploitant, de son expérience et de l'avis du vétérinaire. Les veaux qui ont reçu suffisamment d'immunoglobulines dans le colostrum ne répondront peut-être pas à la vaccination parce qu'ils ont déjà acquis leur propres moyens de protection.

Chez beaucoup de veaux, l'immunité transmise par la mère est insuffisante parce qu'ils ne consomment pas assez de colostrum ou parce que la qualité du colostrum ingéré est médiocre. Pour ces veaux, la vaccination peut être utile.

Des rappels peuvent être nécessaires; le temps choisi pour la vaccination est critique et la protection offerte est parfois très peu prévisible. En général, seuls les vaccins à virus vivant modifié sont recommandés pour les veaux.

Mise en marché

Les veaux Holstein engraissés comme veaux de grain constituent le groupe le plus homogène d'animaux vendus dans le secteur des bovins de boucherie. En plus de l'extrême homogénéité de sa carcasse, le veau de grain plaît aux propriétaires d'abattoirs par l'absence de graisse excédentaire à enlever au parage. De son côté, le consommateur obtient un produit à faible teneur en gras et en cholestérol, et riche en fer et en protéines.

Les veaux finis sont vendus soit aux ventes aux enchères, soit directement à l'abattoir ou par l'intermédiaire de négociants. Les prix obtenus aux enchères varient selon l'offre et la demande, ainsi que selon les conditions climatiques, le volume de l'offre, la qualité des veaux et enfin le nombre d'acheteurs éventuels. Les carcasses de veau, sans peau, de plus de 180 kg (396 lb) ne sont pas considérées comme du veau au Canada et encourent généralement des réfactions. La vente d'un groupe de veaux au poids uniforme assure au producteur une meilleure réputation qu'un lot composé d'animaux trop légers ou trop lourds. La vente directe a l'avantage de donner des carcasses mieux colorées avec moins de défauts.

Les producteurs doivent préparer adéquatement leurs veaux pour la mise en marché. Les meilleurs prix aux enchères vont habituellement aux veaux finis à point, propres, pesant 295-320 kg (650-705 lb). Pour obtenir ces prix, peser les veaux afin de déterminer à quel moment ils ont atteint le poids cible pour l'expédition et leur fournir une bonne nutrition pendant toute leur vie. Des enclos bien paillés durant les deux à trois semaines précédant la vente aideront à présenter des bêtes propres. Grouper les veaux selon le poids et le degré d'engraissement. Le producteur devrait être disposé à aider à l'embarquement de ses veaux et veiller à ce qu'ils soient transportés dans des camions propres, convenablement pourvus en litière.

Registres

Des registres détaillés sur chaque veau ou bande de veaux constituent des outils utiles à la prise de décisions. Certaines de ces décisions reposent sur l'efficacité relative des différents aliments, la santé et la productivité des veaux provenant de différents fournisseurs ou de différentes sources, l'identification des sujets affichant un faible gain de poids qu'on doit éliminer ou écarter des moyennes de rentabilité.

Voici un aperçu des registres utiles :

- identification des veaux;

- provenance des veaux : prix, état, date d'arrivée;

- données quotidiennes et cumulatives sur la consommation et le coût des aliments;

- changements dans la consistance des excréments;

- dépistage des maladies;

- température corporelle;

- médicaments employés, doses, efficacité, délais d'attente et coûts

- poids des veaux à l'arrivée, au sevrage et à la vente;

- résultats des autopsies;

- prix reçu et date de la vente.

Sources d'information supplémentaire

Building the Foundation for Healthy Calves. Ontario Veal Association, 2004.

Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des veaux de boucherie. Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1998.

Current Research for Improved Calf and Heifer Raising. American Dairy Science Society, 2001.

Davis, Carl l., et James K. Drackley. Development, Nutrition, and Management of the Young Calf. Iowa State University Press, 1998.

Feeding the Post-Weaned Grain-Fed Veal Calf. Shur-Gain, 2004.

Guide Veau lourd. Conseil des productions animales du Québec, 1999.

Holstein Beef Production. Natural Resource, Agriculture and Engineering Service, 1991.

MAAARO, fiche technique no 87-067, Démarrage du veau laitier.

Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. National Research Council, National Academy Press, 2001.

CalfNotes.com (en anglais seulement)

La présente fiche technique a été rédigée par Brian Lang, spécialiste des veaux de boucherie, Direction des techniques d'élevage, MAAARO, Woodstock.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Nutrient Requirements of Dairy Cattle. Seventh Revised Edition. National Research Council, National Academy Press, 2001.