Établissement d’un calendrier d’irrigation pour les tomates

En savoir plus sur la planification de l’irrigation des tomates à l’aide de la surveillance de l’humidité du sol et de la budgétisation de l’eau. Cette information est destinée aux producteurs commerciaux de tomates en Ontario.

ISSN 1198-7138, Publié avril 2008.

Introduction

L’Ontario produit plus de 98 % de toutes les tomates cultivées en plein champ au Canada. La production ontarienne provient à 90 % du sud de l’Ontario, plus précisément des comtés d’Essex, de Chatham-Kent et de Haldimand-Norfolk. La tomate occupe le premier rang (si l’on exclut les pommes de terre) des cultures horticoles de plein champ de l’Ontario, la valeur de cette production s’étant chiffrée à environ 71 millions de dollars en 2007. En général, les tomates de plein champ de l’Ontario sont cultivées sur des sols relativement légers, puisque ceux-ci produisent des cultures plus précoces et facilitent la récolte mécanique des tomates de transformation.

La présente fiche technique donne un aperçu des principes de base entourant l’établissement d’un calendrier d’irrigation pour les tomates et présente sommairement les deux méthodes à utiliser pour un établir un tel calendrier : la surveillance de l’humidité du sol et le bilan hydrique.

La tomate de plein champ est une culture de saison longue qui nécessite beaucoup d’eau. Un cultivar type requiert environ 40 cm (15,7 po) d’eau durant la saison de croissance. Or, l’Ontario reçoit, durant la saison de croissance, des précipitations très irrégulières fluctuant typiquement entre 20 et 70 cm (7,9 et 27,6 po) au total entre les mois de mai et de septembre. Souvent, les précipitations n’offrent pas un apport en eau suffisant pour assurer des rendements optimaux. En fait, depuis le début des années 1980, on a constaté une tendance à la baisse des précipitations tombées durant la saison de croissance dans le sud de l’Ontario.

Glossaire

Eau disponible dans le sol – Quantité d’eau qu’un sol peut retenir et qui est accessible ou disponible pour les cultures.

Évapotranspiration – Quantités d’eau perdues par la transpiration des plantes et par l’évaporation à la surface du sol et des plantes.

Capacité au champ – Quantité maximale d’eau disponible qu’un sol peut retenir en dépit de la gravité après une précipitation saturante.

Point de flétrissement permanent – Seuil d’humidité disponible en deçà duquel les plantes cultivées affichent un flétrissement irrémédiable.

Saturation du sol – Condition dans laquelle chaque pore du sol est gorgé d’eau. Un sol ne reste jamais longtemps dans cette condition.

Avantages de l’irrigation

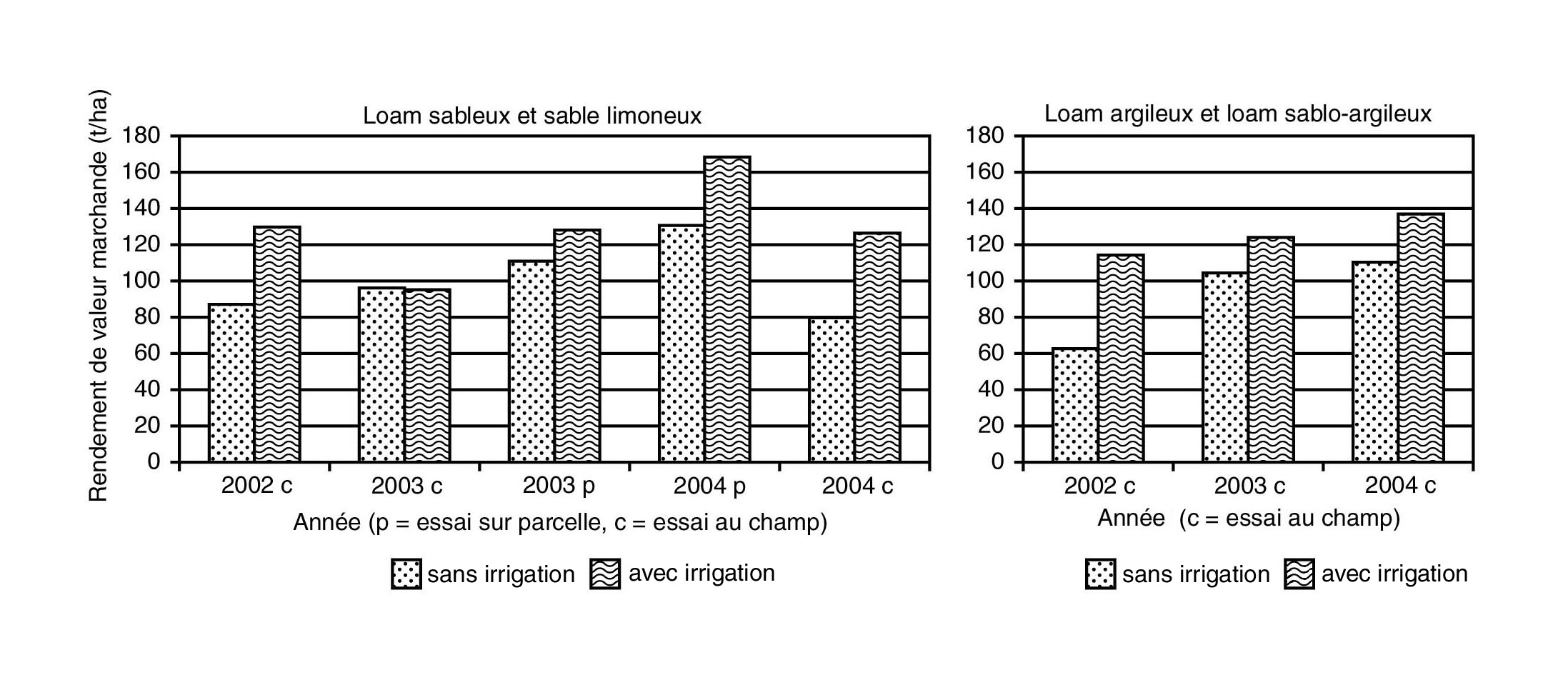

L’irrigation peut produire des rendements plus élevés et plus constants, donner des fruits plus gros et de meilleure qualité, tout en réduisant les risques de pourriture de l’extrémité apicale et de gerçures. Des recherches récentes sur les tomates de transformation produites en Ontario ont montré des augmentations de production pouvant aller jusqu’à 81 %, dans différents types de sols, lorsque l’irrigation est planifiée au moyen d’un calendrier approprié. Ces augmentations de production ont été observées durant aussi bien des années sèches que des années humides, tant sur des sols sableux que sur des loams argileux (figure 1). Les tomates cultivées sur des sols légers, qui ont une faible capacité de rétention d’eau, réagissent déjà très bien à l’irrigation, mais les avantages sont optimaux avec un calendrier d’irrigation approprié. L’irrigation est aussi bénéfique aux tomates cultivées sur des sols plus lourds pour autant qu’elle soit bien planifiée.

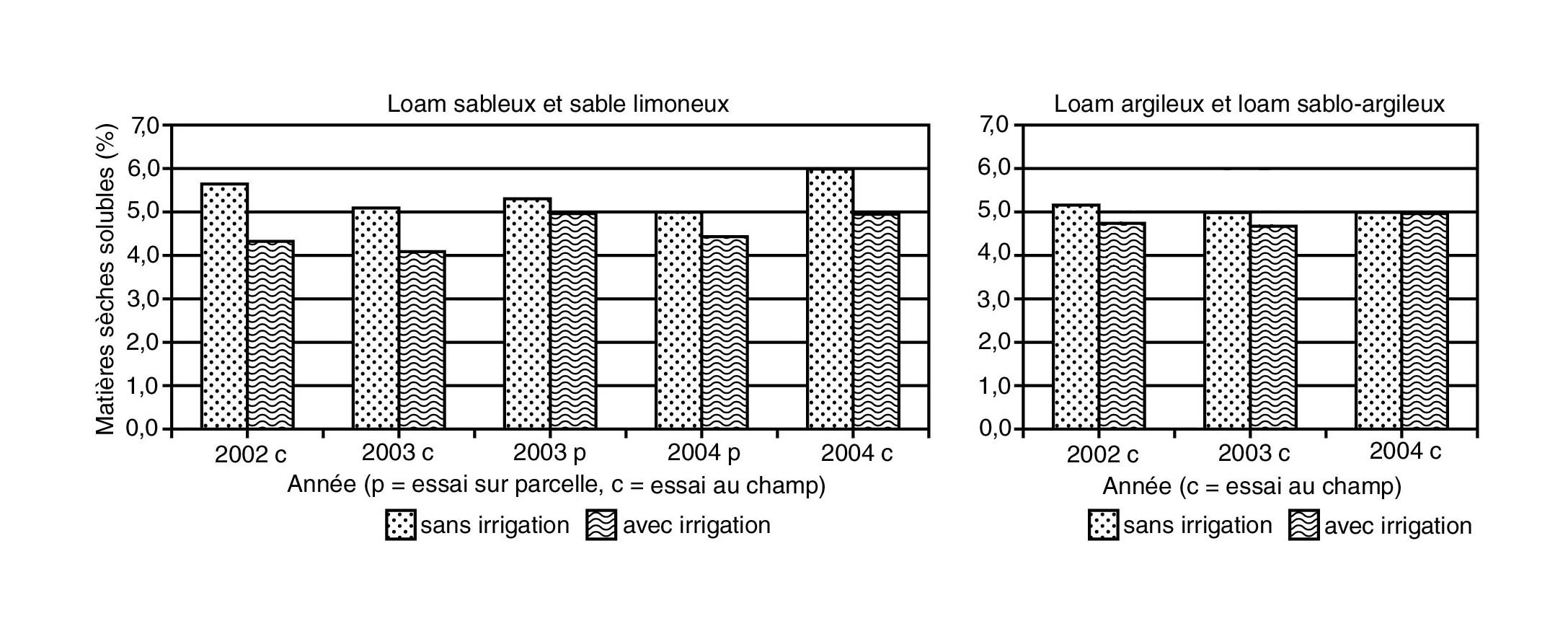

Un aspect de la culture de tomates destinées à la fabrication de purée de tomate mérite d’être pris considération : on a constaté que ces tomates tendent à comporter moins de matières sèches, de matières sèches solubles en particulier, lorsqu’elles sont cultivées sous irrigation. La figure 2 résume certaines recherches menées en Ontario sur les effets de l’irrigation sur la quantité de matières sèches solubles.

Dans le cadre de ces essais, on a constaté que l’irrigation entraînait une réduction moins importante des quantités de matières sèches chez les tomates cultivées dans des sols lourds que chez les tomates cultivées dans des sols plus légers. La recherche sur l’irrigation déficitaire et sur l’arrêt précoce de l’irrigation pourrait conduire à l’élaboration de stratégies visant à accroître au maximum les proportions des matières sèches dans les fruits et à optimiser l’utilisation de l’eau d’irrigation dans les sols lourds et dans les sols légers.

On peut tirer le maximum de l’irrigation avec l’application de quantités d’eau appropriées au bon moment, ce qui permet de réduire au minimum le stress hydrique tout en évitant un arrosage excessif.

Système d’irrigation

Le choix d’un système d’irrigation ne doit pas reposer uniquement sur l’expérience du producteur. Pour être efficace, un système d’irrigation devrait être conçu par des experts.

En Ontario, la distribution de l’eau d’irrigation dans les champs s’effectue principalement des deux manières suivantes :

- irrigation goutte-à-goutte (aussi connue sous le nom d’irrigation localisée ou de micro-irrigation);

- irrigation par aspersion ou sur frondaison (rampe mobile, pivot central, déplacement latéral, canon baladeur).

Il existe passablement de différences entre ces deux types d’irrigation en ce qui a trait à la fréquence des arrosages et à la quantité d’eau utilisée. On doit tenir compte de ces différences au moment de l’établissement d’un calendrier d’irrigation. Chaque système d’irrigation comporte ses avantages et ses inconvénients (tableau 1).

| Type d'irrigation | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|

| Goutte-à-goutte |

|

|

| Irrigation sur frondaison : Pivot central, déplacement latéral |

|

|

| Irrigation sur frondaison : Rampe mobile, canon baladeur |

|

|

Détermination des besoins hydriques

Culture

Les tomates ont un système racinaire fasciculé et ramifié au lieu d’une seule racine pivotante. Lorsque les conditions du sol sont favorables, les racines peuvent pénétrer dans le sol à une profondeur de plus 1 m (39 po), mais la zone racinaire active dans les sols de l’Ontario se situe en majeure partie dans les 45 premiers cm (18 po), et les racines se concentrent surtout dans les 30 premiers cm (12 po).

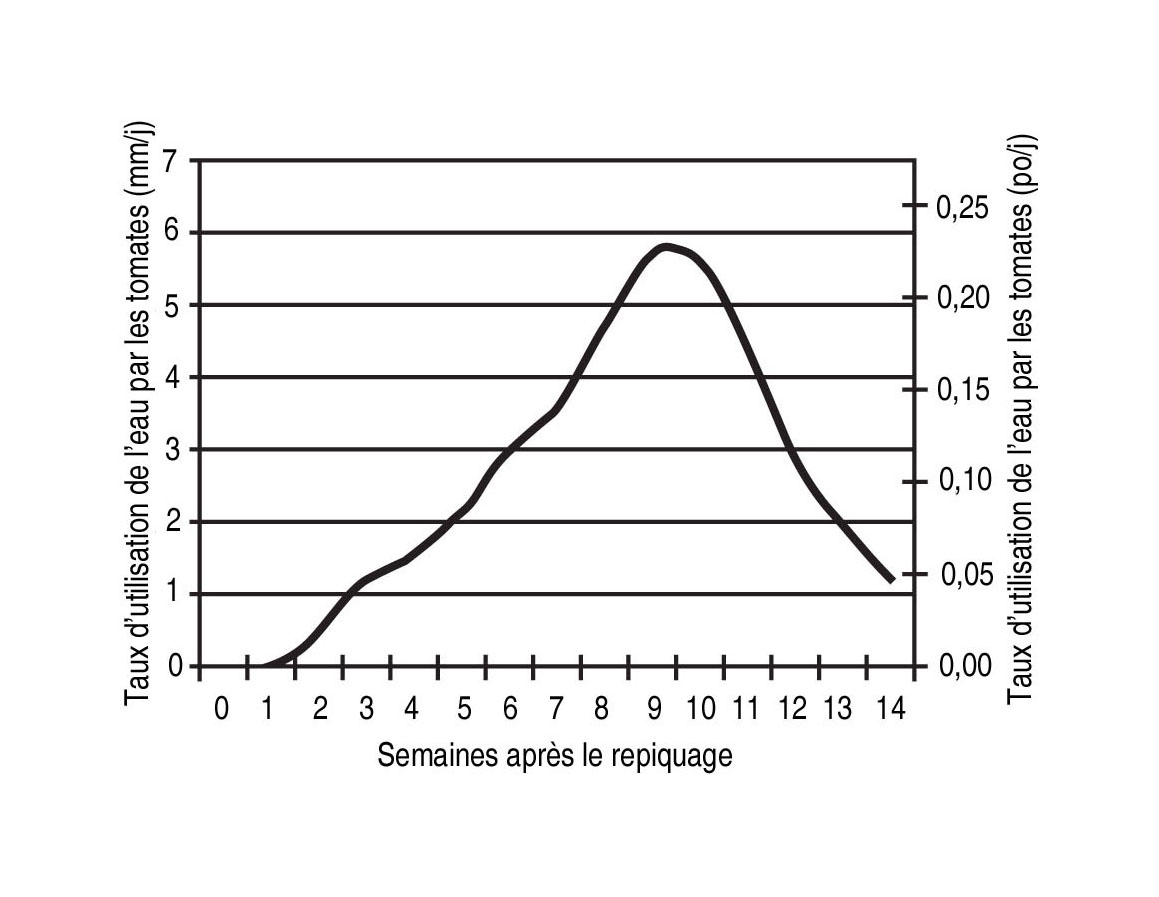

La figure 3 présente la moyenne d’utilisation quotidienne d’eau pour des tomates sous irrigation durant la saison de croissance. Le stade de croissance de la culture a un effet marqué sur l’absorption de l’eau. Les périodes les plus critiques pour l’irrigation sont la floraison, la nouaison et le grossissement des fruits. Tout stress hydrique ou toute irrégularité dans l’apport d’eau durant ces stades de croissance peut avoir les conséquences suivantes : moins de fleurs par grappes, chute de bourgeons et de fruits, nouaison réduite, petits fruits, pourriture de l’extrémité apicale, gerçures des fruits.

En début de saison, on ne doit arroser qu’au besoin, car l’irrigation peut provoquer un refroidissement excessif du sol et entraîner les engrais loin du système racinaire en développement. Une fois que les plants sont établis et que le sol s’est réchauffé, on peut arroser plus fréquemment, en fonction des mesures de l’humidité du sol ou des données météorologiques (méthode du bilan hydrique).

Les besoins en eau d’une culture peuvent être exprimés par le phénomène de l’évapotranspiration (ET). Il s’agit des quantités d’eau perdues par la transpiration des plantes et par l’évaporation à la surface du sol. L’ET s’exprime en millimètres ou en pouces d’eau qui s’échappe par jour et varie en fonction de la température, de l’intensité lumineuse, du vent, de l’humidité, du couvert végétal et du stade de croissance de la culture. Pour une production culturale optimale, l’eau qui s’échappe par ET doit être renouvelée par l’irrigation ou la pluie.

Mise en garde

- Des recherches menées en Ontario ont montré que l’irrigation avait tendance à abaisser la température du sol de 2 à 5 °C, surtout quand l’eau d’irrigation est froide ou trempe la surface du sol (ce qui entraîne un refroidissement par évaporation). Malgré les avantages que procure un tel refroidissement durant les chaleurs de l’été, la prudence s’impose lorsqu’on irrigue en début de saison des sols affichant une température peu élevée (15 °C ou moins), car l’eau d’irrigation peut refroidir les sols et retarder le départ des cultures.

- Lorsque l’eau d’irrigation atteint les drains souterrains, cela indique que l’arrosage est excessif et que des éléments nutritifs mobiles, comme l’azote, sont chassés de la zone racinaire vers les eaux de surface.

Sol

Les caractéristiques du sol jouent un rôle majeur dans la planification de l’irrigation. Les sols à texture grossière (comme le sable) retiennent moins l’eau disponible pour les cultures que les sols à texture fine, comme l’argile. La texture du sol décrit la proportion de sable, de limon et d’argile dans un sol. En cas de doute, la meilleure façon de déterminer la texture d’un sol consiste à faire effectuer des tests de distribution granulométrique par un laboratoire d’analyse de sol. La palpation est aussi une technique utile. Pour plus d’information à ce sujet, consulter le fascicule MAAARO, Gestion du sol de la série Les pratiques de gestion optimales, commande no BMP06.

Le tableau 2 présente la fourchette des quantités d’eau disponible pour les cultures selon différentes textures de sol. La quantité minimale d’eau à laquelle les racines peuvent extraire l’eau du sol (avant que les plantes cultivées sur ce sol affichent un flétrissement irrémédiable) est appelée « point de flétrissement permanent ». La quantité maximale d’eau disponible qu’un sol peut retenir en dépit de la gravité (lorsque le surplus d’eau s’est écoulé d’un sol saturé d’eau) est appelé « capacité au champ ». La quantité d’eau disponible pour les cultures est l’eau disponible entre le point de flétrissement permanent et la capacité au champ.

| Texture de sol | cm d’eau par 30 cm de sol | pouces d’eau par pied de sol |

|---|---|---|

| Sable | 1,5–2,4 | 0,60–0,96 |

| Sable limoneux | 2,1–3,0 | 0,84–1,20 |

| Loam sableux | 2,7–3,6 | 1,08–1,44 |

| Loam | 3,9–5,1 | 1,56–2,04 |

| Loam limoneux | 4,2–5,1 | 1,68–2,04 |

| Loam argilo-limoneux | 4,5–6,0 | 1,80–2,40 |

| Loam argileux | 4,5–5,4 | 1,80–2,16 |

| Argile | 4,5–5,1 | 1,80–2,04 |

Calendrier d’Irrigation

L’irrigation a pour but de fournir à la plante un apport en eau suffisant, au moment où elle en a besoin, et ce, au moindre coût possible et en réduisant au minimum les répercussions sur l’environnement.

L’établissement d’un calendrier est le processus par lequel on détermine et planifie :

- le moment opportun d’irriguer;

- les besoins en eau de la culture;

- la rapidité avec laquelle l’eau doit être fournie à la culture (taux d’application);

- la fréquence des arrosages.

L’irrigation est associée à d’importants frais de production. Pour que l’irrigation procure un avantage économique optimal, il faut que sa planification repose sur un calendrier d’irrigation à la fois pratique et efficace.

Un calendrier peut être établi pour n’importe quel système d’irrigation; cependant, la fréquence des arrosages et la quantité d’eau utilisée varient d’un système à l’autre.

Lorsqu’on utilise un système d’irrigation sur frondaison, les arrosages sont abondants et moins fréquents. On laisse la quantité d’eau présente dans le sol diminuer entre deux arrosages jusqu’à l’atteinte d’un point critique (ce qui correspond généralement à un seuil de 50 % d’eau disponible), ce qui fait subir un certain stress hydrique aux plantes. Lorsqu’une plante subit un tel stress, elle consomme moins d’eau et son rendement diminue.

Les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte sont ceux qui utilisent le plus efficacement l’eau d’irrigation. Ils maintiennent constamment l’humidité du sol près du niveau optimal (généralement près de la capacité au champ) dans certaines parties de la zone racinaire. Les arrosages sont fréquents et peu abondants. L’humidité du sol ne diminue que légèrement entre chaque arrosage. L’utilisation de l’eau par la plante (transpiration) est maintenue à un niveau maximal. L’eau est appliquée directement à la surface du sol, ou juste sous la surface, dans les rangs. L’irrigation goutte-à-goutte réduit considérablement les pertes dues à l’évaporation comparativement à l’irrigation sur frondaison, où l’eau peut s’évaporer avant même d’atteindre le feuillage ou encore s’échapper de la surface des plantes et du sol.

Les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte, lorsqu’ils sont conçus et gérés adéquatement, permettent d’atteindre une plus grande uniformité d’application que les systèmes d’irrigation sur frondaison. Une fois installés, ils sont de plus très faciles à utiliser. Cependant, ils exigent un entretien constant (p. ex. détection des fuites, entretien des filtres, vidange). Peu importe le système d’irrigation utilisé, il faut se rappeler que seul un calendrier d’irrigation approprié et bien conçu peut assurer une utilisation optimale de l’eau.

Cependant, quel que soit le système d’irrigation utilisé, un trop grand apport d’eau dans le sol entraînera inévitablement un ruissellement ou une perte d’eau sous la zone racinaire. Un excès d’eau (sols gorgés d’eau, formation de flaques) peut aussi endommager les cultures, entraîner une perte d’éléments nutritifs (lessivage, dénitrification) et accroître l’érosion du sol. Lorsqu’on utilise un système goutte-à-goutte, l’arrosage excessif est un aspect qui peut être facilement négligé.

Surveillance de l’humidité du sol

La surveillance de l’humidité du sol peut être employée comme principal moyen d’établir le calendrier d’irrigation d’une culture ou comme moyen de vérification ponctuelle du bilan hydrique en vue d’accroître la confiance de l’opérateur.

La première étape consiste à déterminer le degré admissible d’appauvrissement en eau dans la zone racinaire. Pour l’irrigation sur frondaison, la fourchette optimale des quantités d’eau disponible dans le sol se situe généralement entre la capacité au champ (100 % d’eau disponible) et le seuil de 50 % d’eau disponible. Pour l’irrigation goutte-à-goutte, la fourchette optimale des quantités d’eau disponible se situe entre la capacité au champ et le seuil de 90 % d’eau disponible. Comme il est mentionné précédemment, l’eau disponible dans le sol pour les cultures est fonction de la texture du sol. Or, les sols de l’Ontario peuvent présenter une texture extrêmement variable d’un point à l’autre du champ ou d’un horizon de sol à l’autre.

La deuxième étape consiste à utiliser une technique de mesure de l’humidité du sol pour mesurer le degré d’appauvrissement en eau du sol. Il existe deux principales techniques de mesure de l’humidité du sol : la palpation du sol et l’emploi d’instruments conçus pour être insérés dans le sol. Chaque technique comporte des avantages et des inconvénients.

Le tableau 3 compare quatre techniques de mesure de l’humidité du sol. On peut combiner ces techniques pour effectuer une surveillance fiable de l’humidité du sol.

| Technique de mesure de l’humidité du sol | Simplicité d’utilisation | Fiabilité | Type de sol | Mobilité |

|---|---|---|---|---|

| Palpation du sol | Excellente | Moins bonne | Tous | Grande |

| Tensiomètre | Bonne | Bonne | La plupart, sauf les sols argileux | N’est habituellement pas déplacé une fois qu’il a été installé pour la saison. |

| Résistance électrique | Excellente | Bonne | La plupart, sauf les sols argileux | N’est habituellement pas déplacé une fois qu’il a été installé pour la saison. |

|

RDT – Réflectomètre en domaine temporel RDF – Réflectomètre en domaine fréquence, capteur capacitif, sonde à neutrons |

De moins bonne à excellente | Excellente | Tous | Certains modèles sont très faciles à transporter. |

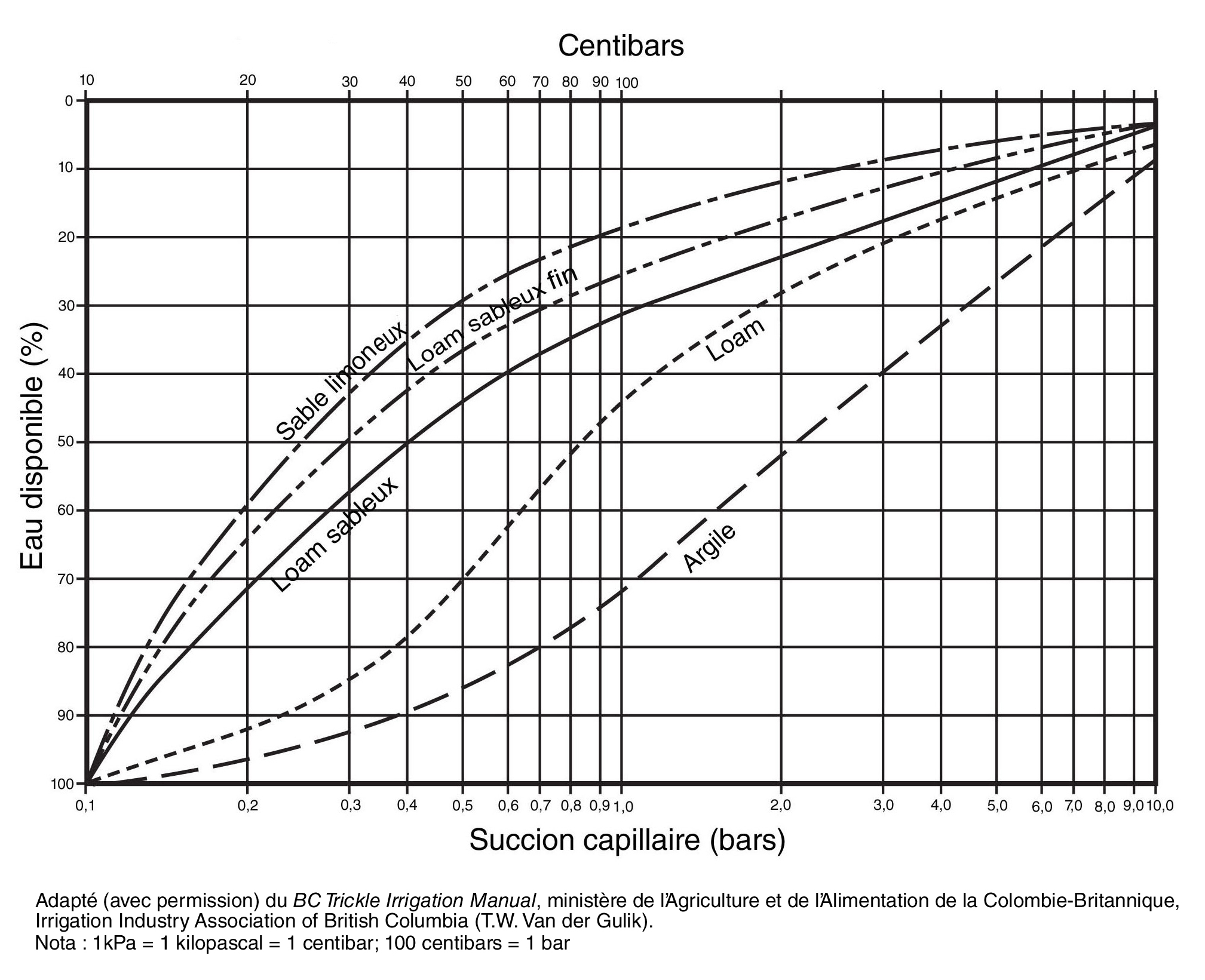

De nombreux instruments de mesure de l’humidité du sol servent à déterminer la tension de l’eau dans le sol (kilopascals ou centibars). La figure 4 montre, pour une gamme de textures de sol, la quantité d’eau disponible dans le sol selon la tension de l’eau qu’on y trouve. Lorsque la quantité d’eau disponible dans le sol dans la zone racinaire s’approche du degré admissible d’appauvrissement en eau du sol (50 % pour les systèmes d’irrigation sur frondaison, 10 % pour les systèmes d’irrigation goutte-à-goutte), un arrosage est déclenché.

Déterminer la quantité d’eau disponible dans le sol pour une texture de sol et une tension de l’eau dans le sol données en utilisant la figure 4.

Exemple : Dans un loam sableux, l’eau disponible serait de 90 % pour une tension de l’eau dans le sol de 13 centibars, et de 50 % pour une tension de l’eau dans le sol de 40 centibars.

Pour plus d’information sur la surveillance de l’humidité du sol aux fins de l’établissement d’un calendrier d’irrigation et sur la façon de calculer la quantité d’eau nécessaire et la durée des arrosages, consulter le fascicule MAAARO, Gestion de l’irrigation de la série Les pratiques de gestion optimales, commande no BMP08.

Bilan hydrique

Comme son nom l’indique, le bilan hydrique est utilisé pour faire le suivi de l’eau qui entre dans le système et qui en sort. Dans un bilan hydrique, la zone racinaire est considérée comme un réservoir d’eau disponible. Ce réservoir est alimenté de deux manières : la pluie et l’irrigation. L’eau sort du réservoir quand elle est consommée par les plantes. Le producteur gère le bilan hydrique comme s’il s’agissait d’un compte bancaire. L’irrigation et la pluie sont des dépôts au compte et les prélèvements quotidiens d’eau par les plantes, des retraits du compte. La quantité d’eau disponible dans la zone racinaire représente le solde du compte.

Déterminer les paramètres de départ

Les calculs du bilan hydrique sont faciles à effectuer sur un tableur électronique ou sur papier. L'information suivante sera nécessaire :

Quantité maximale d’eau disponible dans le sol : (le « solde » ne peut être supérieur à cette quantité)

Estimer la quantité maximale d’eau disponible dans la zone racinaire des tomates. Le tableau 2 donne la teneur en eau disponible pour une gamme de textures de sol. Multiplier la quantité d’eau disponible (en pouces ou en centimètres) par la profondeur d’enracinement (avec les mêmes unités de mesure) pour obtenir la quantité totale d’eau disponible. Une profondeur de 45 cm (18 po) est typiquement utilisée pour les tomates. Cette tranche de sol englobe la majeure partie de la zone racinaire active nécessaire à l’enracinement de cette culture.

Niveau d’humidité de départ

Déterminer le niveau d’humidité de départ dans la zone racinaire. Le moment idéal pour commencer les calculs du bilan hydrique est après une précipitation saturante qui ramène le niveau d’humidité du sol à la capacité au champ. Si cela n’est pas possible, utiliser la méthode de palpation ou un instrument de mesure de l’humidité du sol (comme il est décrit précédemment) pour déterminer le niveau d’humidité de départ.

Degré admissible d’appauvrissement en eau du sol : (l’atteinte de ce niveau déclenche un arrosage)

Choisir le degré admissible d’appauvrissement en eau du sol. Une fois de plus, pour un système d’irrigation sur frondaison, la fourchette optimale des quantités d’eau disponible dans le sol se situe entre la capacité au champ et le seuil de 50 % d’eau disponible; pour un système d’irrigation goutte-à-goutte, la fourchette optimale des quantités d’eau disponible se situe entre la capacité au champ et le seuil de 90 % d’eau disponible.

Avec cette information, on peut commencer à calculer le bilan hydrique.

Soustraire l’utilisation quotidienne d’eau par la culture

Chaque jour, mesurer ou calculer la quantité d’eau extraite du sol. L’utilisation quotidienne d’eau par la culture peut être calculée en multipliant le taux maximal d’évapotranspiration (ET) par un coefficient cultural représentant le pourcentage de sol couvert par la plante (qui reflète le stade de croissance et le taux de croissance des plantes à ce moment-là). Voir le tableau 4 pour les coefficients culturaux applicables aux tomates. Le taux d’ET peut être mesuré avec des instruments qui se trouvent sur place, calculé à partir de données climatiques ou estimé à l’aide d’un tableau des valeurs historiques moyennes d’ET (voir le tableau 5).

| Du repiquage à l’apparition de la 1re fleur | 0,4 |

| De l’apparition de la 1re fleur au stade de développement maximal | 0,7 |

| Du stade de développement maximal à la récolte | 1,0 |

| Semaine : | Windsor | Ridgetown | Simcoe | Toronto | Trenton |

|---|---|---|---|---|---|

| 7 mai | 2,1 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,1 |

| 14 mai | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |

| 21 mai | 3,6 | 3,8 | 4,6 | 3,9 | 3,6 |

| 28 mai | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 3,8 | 3,3 |

| 4 juin | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 4,3 |

| 11 juin | 4,3 | 4,2 | 5,2 | 4,2 | 4,1 |

| 18 juin | 4,2 | 4,3 | 5,4 | 4,4 | 4,0 |

| 25 juin | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 4,6 | 4,8 |

| 2 juillet | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 4,5 | 4,5 |

| 9 juillet | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 5,1 |

| 16 juillet | 4,9 | 4,9 | 5,0 | 4,7 | 4,4 |

| 23 juillet | 4,7 | 4,6 | 5,6 | 4,8 | 4,5 |

| 30 juillet | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 3,9 | 4,2 |

| 6 août | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,1 |

| 13 août | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 3,6 | 3,3 |

| 20 août | 3,4 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,4 |

| 27 août | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 3,4 | 3,0 |

| 3 septembre | 3,5 | 3,2 | 4,5 | 3,3 | 3,2 |

| 10 septembre | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 2,6 |

| 17 septembre | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,7 | 1,7 |

| 24 septembre | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 1,7 |

Pour connaître les valeurs d’ET historiques moyennes applicables à d’autres emplacements de l’Ontario, consulter le fascicule MAAARO, Gestion de l’irrigation de la série Les pratiques de gestion optimales, commande no BMP08.

Ajouter la valeur des précipitations quotidiennes

La mesure des précipitations doit être effectuée à proximité des champs irrigués, vu la grande variabilité des précipitations. Il faut se rappeler qu’une pluie fine de longue durée imprégnera et renouvellera un sol, tandis qu’une pluie abondante de courte durée provoquera un ruissellement au lieu de détremper le sol. Ne pas tenir compte d’une quantité d’eau de pluie inférieure à 0,5 cm (0,2 po). Pour les fortes pluies, multiplier la quantité d’eau de pluie par 0,75 avant de l’ajouter au bilan hydrique, car la quantité de « pluie efficace » (fraction qui s’infiltre dans le sol et qui est mise à la disposition de la végétation) est généralement inférieure aux précipitations totales.

Déclencher un arrosage

Lorsque le degré admissible d’appauvrissement en eau du sol est atteint, arroser de manière à ramener la quantité d’eau disponible dans le sol à 100 %, de sorte que le « solde » du bilan corresponde de nouveau à la quantité maximale d’eau disponible dans le sol.

Surveiller attentivement les prévisions météorologiques pour être en mesure de cesser l’arrosage avant une averse imminente. Une forte précipitation qui suit un arrosage peut causer une humidité excessive du sol et endommager les cultures.

Pour plus de détails sur la façon d’effectuer un bilan hydrique aux fins de l’établissement d’un calendrier d’irrigation et sur la façon de calculer la quantité d’eau nécessaire et la durée des arrosages, consulter le fascicule MAAARO, Gestion de l’irrigation de la série Les pratiques de gestion optimales, commande no BMP08.

La version anglaise de la présente fiche technique a été rédigée par Janice LeBoeuf, spécialiste de la culture des légumes, MAAARO, Rebecca Shortt, ingénieure, qualité de l’eau, MAAARO, Chin Tan, Ph.D., chercheur, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Anne Verhallen, spécialiste en gestion des sols – Horticulture, MAAARO.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Tan, C.S., Zhang, T.Q., Reynolds, W.D., Drury, C.F., et Liptay, A. Farm-scale processing tomato production using surface and sub-surface drip irrigation and fertigation. Ontario Processing Vegetable Growers 59th Annual Report. OPVG, London, Ontario, pp. 1–22, 2002.

- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Tan, C.S., Zhang, T.Q., Reynolds, W.D., Drury, C.F., et Warner, J. Farm-scale processing tomato production using surface and subsurface drip irrigation and fertigation. Ontario Processing Vegetable Growers 60th Annual Report. OPVG, London, Ontario, pp. 1–21, 2003.

- note de bas de page[3] Retour au paragraphe Warner, J., Tan, C., et Zhang, T. Drip irrigation water management strategies to enhance processing tomato fruit solids, quality and yield. Ontario Processing Vegetable Growers 60th Annual Report. OPVG, London, Ontario. pp. 27–32, 2003.

- note de bas de page[4] Retour au paragraphe Warner, J., Tan, C., et Zhang, T. Drip irrigation water management strategies to enhance processing tomato fruit solids, quality and yield. Ontario Processing Vegetable Growers 61st Annual Report. OPVG, London Ontario, 2004.

- note de bas de page[5] Retour au paragraphe Tan, C.S., Zhang, T.Q., Reynolds, W.D., Warner, J., et Drury, C.F. Farm-scale processing tomato production using surface and subsurface drip irrigation and fertigation. Ontario Processing Vegetable Growers 61st Annual Report. OPVG, London Ontario, 2004.

- note de bas de page[6] Retour au paragraphe Tan, C.S. Programme d’irrigation des tomates : Méthode du bilan hydrique. MAAARO (en ligne), 1990.

- note de bas de page[7] Retour au paragraphe MAAARO et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Gestion de l’irrigation, série Les pratiques de gestion optimales, commande no BMP 08, 2004.

- note de bas de page[8] Retour au paragraphe Van der Gulik, T. B.C. Trickle Irrigation Manual. B.C. Ministry of Agriculture and Food, 1999.