Partie 2 : Tirer des apprentissages des décès par suicide et des problèmes de santé mentale dans le contexte des services de police

Notre mandat était d’examiner les décès par suicide, particulièrement parmi les agents de police. Il n’y a aucun doute que les connaissances générales et les sciences sociales sur le suicide s’appliquent autant à ce sous-ensemble qu’à la population générale. Les policiers sont tout d’abord des personnes, et comme tout le monde, leur vie est remplie des mêmes réussites, défis et complexités que celle de leurs homologues non policiers. Mais la formulation même de notre mandat laisse entendre qu’il pourrait y avoir quelque chose qui sort de l’ordinaire sur les parcours empruntés par nos neuf agents, et par d’autres agents de police et civils qui sont arrivés au même point tragique en dehors du cadre de notre étude. Notre comité a partagé les mêmes soupçons dès le départ, et nous comptions approfondir la question.

Tout d’abord, nous avons remarqué qu’il y a beaucoup de travail effectué dans tout le Canada pour mieux comprendre, grâce à la recherche, les problèmes de santé mentale et de bien-être auxquels font face les agents de police ainsi que la communauté plus vaste des premiers répondants. Une priorité particulière a été accordée par le gouvernement fédéral à la compréhension et au traitement des besoins en santé mentale du personnel responsable de la sécurité publique au Canada grâce à un certain nombre d’efforts, y compris l’adoption de la Loi sur le cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique en 2018. Les FAC ont investi énormément dans la recherche et le développement afin de mieux combler les besoins en santé mentale des militaires actifs et des vétérans. Notre comité reconnaît le travail de l’Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique, de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV), de leurs partenaires financiers et des innombrables autres personnes qui travaillent dans ce domaine, pour l’engagement dont ils ont fait preuve pour améliorer la situation des premiers répondants, y compris les policiers. Les discussions, conclusions et recommandations de notre comité sont opportunes et pertinentes dans la foulée des efforts généralement déployés à cet égard au Canada.

Nous avons également remarqué des percées importantes dans les domaines de la sensibilisation à la santé mentale et de la formation à la résilience dans l’ensemble des services de police de l’Ontario au cours des dernières années, ainsi qu’un nombre croissant de membres du personnel et de psychologues-conseils intégrés dans les rangs pour accroître l’accès au soutien professionnel et à l’encadrement organisationnel. En 2017, l’Association canadienne des chefs de police (ACCP) a mis sur pied un sous-comité de psychologues, relevant de son comité permanent des ressources humaines et de l’apprentissage, dans le but, entre autres, d’atteindre une meilleure harmonisation et de créer un réseau de pratiques exemplaires.

La Police provinciale de l’Ontario a entrepris un examen de plusieurs volets sur la santé mentale et les suicides parmi ses membres, ainsi que de l’efficacité du soutien actuel en santé mentale disponible par le biais de ses partenariats avec ses principales unités de négociation collective, l’Ontario Provincial Police Association et l’OPP Commissioned Officers Association. Dans le cadre de ces études, elle a également demandé le soutien actif d’organismes de bienfaisance et à but non lucratif qui offrent un soutien par les pairs, une intervention précoce et des aiguillages en soins de santé, la plupart travaillant à titre de bénévoles. Les examens de la Police provinciale de l’Ontario ont une portée plus large que celle de notre examen, s’étendant sur une période plus longue d’expériences vécues et incluant des consultations approfondies auprès de policiers actifs et à la retraite. Nous étions privilégiés d’avoir la possibilité d’interagir avec les membres de leur équipe d’étude, leurs dirigeants et l’Ontario Provincial Police Association au cours de nos propres discussions, et d’examiner certains de leurs résultats ainsi que plusieurs solutions proposées et promises qui sont bien entamées.

Nous avons également reçu des délégations de la Toronto Police Association, de la Police Association of Ontario et de l’Association des chefs de police de l’Ontario, lesquels ont chacun présenté les mesures novatrices et encourageantes entreprises ainsi que les services élargis en place ou en développement. Nous avons également acquis un point de vue international sur les pratiques émergentes liées au bien-être des agents de police à partir d’une récente évaluation mondiale exécutée et résumée pour nous par une équipe de la firme Deloitte.

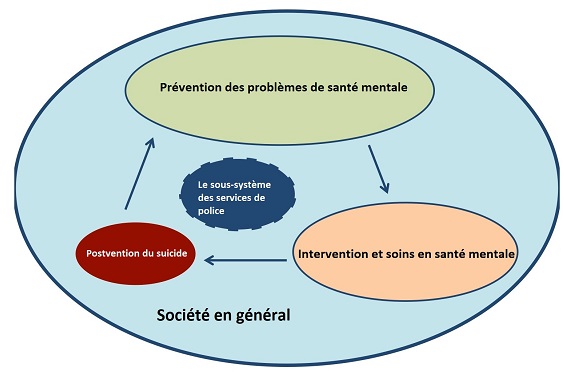

Toutes ces discussions ont mené à une image de plus en plus claire de l’écosystème des services de police et de la santé mentale (voir la figure 2), comme d’autres l’ont souligné dans leurs propres recherches. À notre avis, les problèmes de santé mentale et de bien-être en général, les réactions aux maladies modérées à graves et les décès par suicide doivent être situés et compris dans ce contexte si nous voulons modifier les conditions et réduire les risques pour tous les agents de police ainsi que le personnel civil.

Figure 2 : Un écosystème des services de police et de la santé mentale

Nous remarquons qu’il y a une vaste infrastructure sociale et de la santé destinée à desservir le grand public à travers l’Ontario dans toutes les phases de la prévention, comme illustré à la figure 2. Et nous avons également découvert des initiatives continues pour renforcer ces soutiens, réduire les risques de suicide et améliorer les résultats en santé mentale pour tous, y compris les policiers. Nous encourageons les lecteurs intéressés à considérer tous ces efforts continus afin d’améliorer les résultats. Dans le cadre de notre propre rapport, inutile de dire que les niveaux d’engagement apparents envers ces problèmes au sein des services de police donnent de solides indications qu’il y a, en effet, des différences apparentes et urgentes sur les parcours empruntés par les agents de police et leurs collègues civils dans le domaine des services de police comparativement à la société en général.

Grâce à nos propres analyses et discussions, nous avons développé plusieurs observations sur des facteurs qui sont soit uniques, ou au moins particulièrement graves au sein de la culture policière. Nous soulignons ci-dessous les facteurs qui, selon nous, sont les plus saillants pour notre étude, et nous les soulevons selon leurs répercussions réelles ou potentielles sur le bien-être mental des membres du service de police en Ontario.

La stigmatisation et l’autostigmatisation relatives aux problèmes de santé mentale

Nous entendons souvent parler de la stigmatisation comme principal facteur dans la façon dont la société réagit face aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, et nous saluons les efforts comme l’initiative de Bell Cause pour la cause, et les programmes de rayonnement contre la stigmatisation de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et d’une foule d’organismes communautaires et d’organismes des secteurs public et privé. Les préjudices sociaux qui différencient la souffrance mentale de la souffrance physique ne font aucun bien à quiconque, et nous croyons que la situation serait considérablement améliorée pour tous si cette fausse distinction pouvait être éliminée.

Le point de départ du policier normal pourrait donc être identique à celui d’autres personnes. Du moins jusqu’à ce qu’il entre à l’école de police, travaille dans les rues ou commence à travailler au centre de communication. Dans la plupart des services de police en Ontario, les estimations indiquent que jusqu’à 40 % des appels pour un service lié à des incidents impliquent des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Que le service de police soit la réponse appropriée ou non dans la plupart de ces situations est un sujet largement débattu qui sort du cadre de notre étude. Mais le fait demeure qu’au cours de ses premières années de service, un agent de police, un préposé aux communications ou tout autre spécialiste se rendra compte que les personnes ayant un problème de santé mentale sont celles qui génèrent le plus d’appels, et que dans le cas des agents patrouilleurs, ces personnes pourraient souvent figurer parmi leurs principales rencontres avec le public. Malheureusement, si les policiers sont appelés, ils pourraient également rencontrer de telles personnes aux pires moments et souvent à la période la plus critique de leur état. Et dans des cas extrêmes, ces rencontres pourraient impliquer de la violence et une menace directe à la sécurité du public et à celle des premiers répondants. Il est également bon de noter que ce sont les agents de police qui doivent intervenir lors de pratiquement tous les suicides qui se produisent au sein du grand public.

Des policiers nous ont confiés directement, et nous l’avons constaté dans d’autres études consultées, que malgré leur haut degré de compassion, de formation et de professionnalisme sur les lieux, qui est la norme de ces quelques milliers d’appels de service, la plupart des policiers en viennent à considérer toute personne ayant des problèmes de santé mentale comme une personne qu’ils ne voudraient jamais devenir. Ils nous ont également confié qu’ils deviennent souvent désillusionnés au sujet de l’efficacité des soins en santé mentale lorsqu’ils transportent à l’hôpital des gens souffrant de graves maladies mentales seulement pour constater qu’ils en ressortent très tôt après leur admission avec très peu de changement dans leur état ou leurs circonstances, sinon aucun.

La bouée de sauvetage de l’identité policière

Les agents de police assermentés en Ontario et dans tout le Canada se voient confier d’énormes responsabilités. Ils ont le pouvoir, dans certaines circonstances, de refuser la liberté d’une personne par une arrestation et une détention, d’entrer dans des domiciles privés et de consulter des appareils de communication avec une autorisation judiciaire, d’enquêter et d’interroger, de confisquer des véhicules et autres biens et, au besoin, d’appliquer des niveaux de force croissant pouvant aller jusqu’à prendre la vie d’une personne. Ils transportent diverses options de recours à la force sur leur ceinture de service et dans leur voiture de patrouille, et bien qu’ils aient l’obligation peu enviable de les utiliser lorsque c’est justifié, ils ont également les niveaux de responsabilité les plus exigeants à l’égard des autorisés officielles, des organismes de surveillance publique et du monde informel des médias grand public et des réseaux sociaux. Lorsque des situations de crise ou de violence surviennent, le public a tendance à s’en éloigner, alors que les agents de police ont le devoir de s’en rapprocher. Ils doivent y faire face de plein fouet, souvent lorsqu’il y a de gros risques pour eux-mêmes et leurs collègues sur les lieux, collègues sur qui ils doivent compter pour demeurer en sécurité afin que personne d’autre ne soit blessé.

Les agents de police représentent 0,18 % du public canadien (un nombre semblable en Ontario). Inversement, 99,82 % des Canadiens ne possèdent pas ces mêmes pouvoirs et responsabilités. La majorité des policiers vous diront que leur carrière n’est pas seulement un travail, mais une vocation, et cet élément qui les distingue de presque tous les autres Canadiens ne leur échappe pas. C’est une grande source de fierté, qui apporte ses propres fardeaux et des facteurs de stress quotidiens que la plupart d’entre nous ne peuvent imaginer.

Dans tout métier, lorsqu’un collègue commence à signaler ou à présenter des symptômes bénins d’une maladie mentale, comme une dépression, un trouble anxieux ou même une consommation modérée de substances, ses collègues pourraient être alarmés, pourraient déceler un déséquilibre dans la charge de travail et la répartir, et pourraient même être troublés périodiquement par un comportement qu’ils trouvent étrange. Il est peu probable que les collègues se sentent menacés par le problème personnel de cette personne sauf dans des cas rares et extrêmes.

Dans la force policière, si un membre signale ou présente de faibles problèmes de santé mentale, ce « comportement étrange » peut en venir à signifier un danger de vie ou de mort, du moins pour certains collègues ou même pour le policier. Cela pourrait être interprété, ou simplement appréhendé, comme une menace directe au policier et à tout collègue qui pourrait être appelé à compter sur ce policier en tout temps lors d’un quart de travail. Bien que ces situations extrêmes ne soient pas fréquentes en réalité, elles sont imprévisibles par leur nature, et la marge d’erreur est très petite lorsqu’elles se produisent. Apparemment, et selon les propres révélations des membres, cela n’échappe jamais à l’agent de police normal.

Lorsqu’elle est combinée à l’autostigmatisation décrite ci-dessus, cette peur d’être la personne qui laissera tomber l’équipe pourrait être même plus élevée chez l’agent ayant des problèmes de santé mentale, que ceux-ci soient faibles ou modérés, que chez ses collègues. Les agents sont formés pour avoir l’esprit d’équipe, et en vérité, ils se soutiendront typiquement les uns les autres. Mais ce n’est peut-être pas ce qui se passe dans la tête de la personne affligée. En raison de la formation et du conditionnement qu’ils reçoivent dès le départ, ainsi que de la culture policière continue en milieu de travail, de nombreux agents signalent qu’ils en viennent à adopter une attitude plutôt binaire à l’égard de telles choses : on est apte à travailler ou on ne l’est pas. Ainsi, toute perte ou limite de ses capacités à exécuter l’ensemble de ses tâches peut entraîner, dans l’esprit de la personne, une perte de son identité en tant qu’agent de police.

Il est intéressant de noter que la situation n’est habituellement pas la même, ou du moins n’est pas vécue de la même façon, si la déficience découle d’une blessure ou d’une maladie physique. Les blessures ne sont pas rares dans le travail d’un policier, même dans ses loisirs. Les maladies peuvent toucher toutes les personnes d’une façon relativement neutre. Les policiers peuvent être très solidaires, et lorsque les maladies ou les blessures sont graves, ils peuvent souvent témoigner énormément d’appui envers leurs collègues malades ou blessés.

Mais, probablement en raison de la stigmatisation et de l’autostigmatisation qu’ils partagent, lorsque la déficience est due à une blessure psychologique ou découle des mêmes problèmes en santé mentale qui touchent 20 % de tous les Canadiens, le terme dur et regrettable souvent utilisé dans la profession policière est qu’ils sont des « jouets brisés ». En d’autres mots, vous n’êtes plus apte à travailler. Et, comme nous nous en souvenons tous de notre enfance, une fois brisés la plupart des jouets ne peuvent pas être réparés.

Devant cette réalité dure et souvent binaire, un grand nombre de policiers nieront et masqueront la présence de problèmes de santé mentale aussi longtemps qu’ils le pourront. La littérature suggère qu’ils pourraient se tourner, en nombre plus élevé que la moyenne, vers la consommation d’alcool et d’autres drogues, ainsi que vers d’autres activités d’automédication souvent néfastes, afin d’atténuer les symptômes et de cacher leurs problèmes sous-jacents à toute exposition et tout traitement. Malgré des investissements considérables des services de police dans leurs services des ressources humaines, dans les programmes d’aide aux employés et à leur famille ainsi que dans de nombreuses autres options de soutien, bon nombre éviteront ces portes d’accès par crainte d’être exposés.

Bien souvent, une fois que leur problème les force à demander de l’aide de leur propre chef, ou qu’ils sont démasqués par les autres ou à la suite de conséquences qui ne leur laissent plus le choix de demander de l’aide, ils auront déjà cheminé bien profondément sur les trois parcours décrits plus haut. Ils pourraient se trouver à un point beaucoup plus critique dans leurs problèmes de santé mentale. Il pourrait y avoir moins d’options secondaires en prévention et en soins mises à leur disposition. De plus, à une fréquence surprenante, ils pourraient vivre un détachement à la suite de relations détériorées avec leur employeur, leurs collègues, leurs amis et leur famille en raison de leur maladie non traitée et/ou de leur dépendance malsaine à des substances intoxicantes.

Les coûts élevés des mesures d’adaptation

Dans le meilleur des cas, les policiers qui détectent ou sont détectés tôt en lien avec un problème de santé mentale faible à modéré seront dirigés de façon rapide et efficace vers les services professionnels et l’encadrement dont ils ont besoin. Ajoutez à cela les coûts personnels élevés et les risques accrus qui découlent des mesures d’adaptation. Il s’agit d’un terme, et d’une situation, qui peut être pratiquement aussi chargé et stigmatisé que la maladie mentale elle-même dans la culture policière.

Si l’organisation vous offre des mesures d’adaptation, les réactions à cet égard pourraient grandement varier. Si vous êtes toujours en mesure de venir au travail et d’exécuter les tâches qui demeurent au cœur de la mission, vous êtes toujours au service de votre vocation. Même si des restrictions sont imposées sur votre présence, vos déplacements ou l’étendue de vos tâches, et que les autres savent que cela est attribuable à une blessure ou une maladie physique temporaire, voire permanente, vous pourriez toujours être considéré comme un membre dévoué et courageux, car vous servez toujours quand et où vous le pouvez.

Mais, cette notion semble changer si les raisons de la modification des tâches ou de l’absence prolongée du travail sont laissées aux hypothèses et aux rumeurs, comme c’est souvent le cas lorsqu’un membre décide de demeurer discret à propos de ses problèmes de santé mentale, ou à propos de la nature de ses traitements et de son cheminement vers le rétablissement. La stigmatisation et la mésinformation au sujet des soins et du rétablissement en santé mentale peuvent entraîner des suppositions dures, voire hostiles chez les pairs, les superviseurs et les gestionnaires selon lesquelles le comportement du membre est simplement une simulation de maladie, particulièrement s’il y a eu des problèmes antérieurs de rendement ou des conflits dans le milieu de travail. Tout ceci malgré les preuves que les vraies simulations sont en fait très rares. Et, pour citer un descripteur humiliant utilisé par certains, un agent est réduit à « compter les trombones » si une réaffectation n’a aucun lien avec ses tâches habituelles, peu importe s’il s’agit toujours d’un travail important et digne.

Une fois de plus, il est facile de voir à quelle vitesse et jusqu’où un agent bénéficiant de mesures d’adaptation pour des raisons de santé mentale dans les conditions actuelles peut aller sur ces trois parcours. Certains pourraient renier complètement leur propre problème, ou se refuser tout accès aux soins et aux traitements disponibles en raison de l’autostigmatisation et des perceptions culturelles. Même en recevant des soins, la motivation sera très forte d’éliminer les symptômes, d’exagérer son bien-être et, en cas d’absence ou de mesures d’adaptation, de pousser fort vers une réintégration complète, risquant ainsi d’accroître la gravité des problèmes de santé mentale sous-jacents. La tendance à éviter les services et le soutien disponibles est une tactique commune pour conserver ses tâches sans restriction. Si des problèmes de rendement ou des conflits avec les superviseurs commencent à faire surface, cela pourrait être sans avoir la chance de s’expliquer sincèrement. Et ces facteurs de stress supplémentaires ainsi que les déceptions continues au travail et à la maison vont souvent continuer à accroître les détachements actuels et émotifs avec la famille et les amis, tout particulièrement lorsque la consommation de substances augmente lorsque c’est un moyen utilisé pour faire face à la situation.

Les deux côtés de la médaille de la politique présumée du trouble de stress post-traumatique (TSPT) en Ontario

Une blessure de stress opérationnel (BSO) est un terme non médical qui se définit, en général, comme étant des « difficultés psychologiques persistantes résultant des tâches opérationnelles

L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté des lois présomptives en 2016, ce qui expédie l’accès aux prestations de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB) et, par défaut, l’accès aux soins pour les membres ayant été diagnostiqués par un psychiatre ou un psychologue. Il n’est plus requis d’établir un lien de causalité entre un événement traumatisant particulier et le problème. Il n’y a aucun doute que ces étapes ont permis à bien d’autres agents de police d’obtenir les soins dont ils avaient besoin, tout en réduisant également le fardeau et le stress supplémentaire de justifier leur problème sur la base d’une seule expérience traumatisante.

Par contre, le comité a observé l’apparition de deux difficultés, peut-être des conséquences inattendues de cette politique progressive. La première est que la WSIB et les cliniciens doivent toujours se prononcer sur le profil général du traumatisme afin d’exercer un certain contrôle sur l’utilisation de ces prestations et services. Ainsi, alors qu’un événement déclencheur unique n’est plus requis, certains agents de police aux prises avec des symptômes d’un TSPT pourraient tenter de se justifier et, s’ils ne réussissent pas et que les prestations sont refusées, pourraient se soustraire aux soins requis en raison des coûts et d’une autostigmatisation maintenant aggravée.

La deuxième préoccupation est que bien que les suppositions ouvrent une voie vers des soins pour un TSPT, cela pourrait par inadvertance fermer d’autres voies vers des soins pour des problèmes de santé mentale plus généralisés, y compris une gamme plus large de blessures liées au stress professionnel. D’un côté, cela peut entraîner des diagnostics erronés et des surdiagnostics de TSPT, car c’est là où les prestations sont les plus accessibles et, de l’autre côté, cela peut laisser les personnes aux prises avec des problèmes comme la dépression, un trouble anxieux et un trouble lié à la consommation d’une substance sans accès semblable et/ou autojustification.

Il n’y a aucun doute que les traumatismes sont réels et présentent des dangers dans le travail des policiers, et les recherches récentes font la lumière sur la stigmatisation, tout en la réduisant, en se basant sur la nature authentique des BSO vécues par les militaires et les premiers répondants à tous les niveaux. Par contre, alors que le TSPT devient de plus en plus légitime comme maladie, notre comité reconnaît le risque potentiel de réduire l’angle sous lequel nous observons l’éventail complet des problèmes de santé mentale auxquels pourraient être confrontés les agents de police.

Les interactions déroutantes entre les facteurs de stress en milieu de travail et les événements de la vie des policiers

Il semble probable que toute personne dont le bien-être mental se détériore pourrait avoir de la difficulté à faire la distinction entre le rôle joué par les facteurs de stress de la vie au quotidien et ceux exercés pour gagner sa vie. Néanmoins, notre comité observe une interaction entre ces sources qui pourrait être encore plus complexe chez les policiers que chez les autres. Alors que nos neuf sujets avançaient sur ces trois parcours vers leur point de convergence tragique, la plupart d’entre eux s’étaient coupés de leur employeur et du soutien organisationnel et, en même temps, se coupaient également de leur famille, de leurs amis et de leur soutien social, sinon en termes réels, alors certainement jusqu’à un degré important de détachement émotif. Le danger inhérent à cette observation est qu’une personne pourrait être facilement tentée d’attribuer son problème à un traumatisme du travail et/ou à la dynamique du milieu de travail, et passer à côté des facteurs de stress correspondants qui proviennent de ses conflits interpersonnels, de problèmes financiers et d’autres facteurs de stress de la vie au quotidien. Ou encore, étant donné que dans les cas examinés les événements déclencheurs les plus apparents provenaient de l’extérieur du travail, il serait tout aussi facile d’attribuer leur état de santé strictement à la vie quotidienne, et de mettre de côté le rôle joué par leurs expériences tout au long de leur carrière.

Ce qui rend ce dilemme important dans le contexte des services de police est l’interdépendance de l’identité policière décrite plut tôt. De nombreux policiers nous ont décrit les difficultés qu’ils ont pour arriver simplement à faire la distinction entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. La différence entre être en service ou non pour un agent de police est purement une différence dans la paye et l’équipement, car en Ontario, une fois assermenté, un agent de police assume ses pouvoirs et responsabilités 24 heures sur 24. Étant donné qu’ils se voient au service de la société et répondant à une vocation, et qu’ils opèrent étroitement au sein d’une culture d’équipe qui est unique dans la société en raison de ses droits et responsabilités, leur identité tend à les suivre. Bon nombre ont décrit comment leurs enfants, leur conjoint et leurs êtres chers les voyaient comme des héros. Ainsi, décevoir leurs collègues au travail pourrait également être perçu, selon eux, comme décevoir ces autres personnes à l’extérieur du travail et ne plus être à la hauteur de cette identité importante pour tous.

Un engagement constant envers le devoir malgré les coûts personnels

Notre dernière observation sur les particularités du contexte des services de police exige un avis de non-responsabilité : ni une étude des options de déploiement de la police, ni une compréhension complète de l’économie des services de police ne faisaient partie de notre mandat. Nous avons constaté qu’à l’instar de tous les services publics, les budgets de la police doivent être gérés et il faut parfois restreindre les ressources.

Toutefois, il nous semble, en tant que comité, que les ressources policières en Ontario sont étirées jusqu’au point de rupture dans de nombreux endroits aux quatre coins de la province. Il s’ensuit que les répercussions sur la santé mentale pourraient se poursuivre et même croître en fréquence et en intensité si cette situation n’est pas abordée d’une manière ou d’une autre.

Ce manque de ressources pourrait être réel ou perçu. Il pourrait être attribuable à l’incapacité ou à la réticence à mettre en œuvre de nouveaux modèles et des pratiques repensées, comme certains pourraient le proposer. Il pourrait être attribuable à la réticence des autorités locales ainsi que des gouvernements provinciaux et fédéraux à répondre aux exigences budgétaires réelles, comme d’autres pourraient le soutenir. Il pourrait être, en partie, attribuable à un cercle vicieux où chaque nouvelle mesure d’adaptation d’un policier ayant des problèmes de santé mentale aggrave davantage les niveaux de dotation déjà réduits. Mais, alors que les décideurs débattent de ces arguments, les policiers s’épuisent, bon nombre deviennent malades et certains meurent.

Il est dans leur nature de continuer à venir travailler. Il est dans leur nature de se déployer et d’affronter le danger même s’il y a un manque de personnel. Il est également dans leur nature d’atténuer et d’étouffer leurs propres symptômes jusqu’à ce qu’il ne leur soit plus possible de le faire.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Sécurité publique Canada (2019). Blessures de stress post-traumatique et soutien aux agents de la sécurité publique.