Entente - Décret 566/2021

Décret 566/2021

Accord Canada-Ontario sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs, 2021

le présent accord entre en vigueur le 1er jour de juin 2021.

entre

sa majesté la reine du chef du canada (canada)

Représentée par

L’honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l’environnement et du Changement climatique (et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada)

L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

L’honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches et Océans

L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

L’honorable Seamus O’Regan, ministre des Ressources naturelles

L’honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

et

sa majesté la reine du chef de l'ontario (ontario)

Représentée par

L’honorable Jeff Yurek, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

L’honorable John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts

L’honorable Ernie Hardeman, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Attendu que le Canada et l'Ontario (les parties) confirment que le présent Accord est guidé par la vision commune d'un écosystème des Grands Lacs sain, prospère et durable pour les générations actuelles et futures;

Et attendu que les parties reconnaissent qu'environ 33 % de la population du Canada vit dans la région des Grands Lacs et comprend sept des vingt plus grandes villes canadiennes, et que les sources municipales autour des Grands Lacs fournissent directement de l'eau potable à plus de 60 % des résidents de l'Ontario;

Et attendu que les parties reconnaissent que la région des Grands Lacs joue un rôle essentiel dans la vie physique, sociale et économique du Canada, avec le bassin des Grand Lacs de l’Ontario soutenant près de 40 % du produit intérieur brut du Canada, environ 25 % de la production agricole du Canada, et plus de la moitié des activités de fabrication du Canada;

Et attendu que l'activité économique, l'exploitation des ressources et l'innovation durables et responsables sur le plan environnemental sont essentielles à la prospérité à long terme de la région des Grands Lacs;

Et attendu que les parties reconnaissent que les Grands Lacs renferment environ 20% des eaux douces de surface de la planète, et que moins de 1 % de l'eau est renouvelée chaque année par les précipitations;

Et attendu que les parties partagent la compétence relative aux Grands Lacs, ce qui rend la coordination et la coopération essentielles à leur restauration, à leur protection et à leur conservation, et reconnaissent que l'Ontario est la région détenant la plus grande ligne de côte autour des Grands Lacs;

Et attendu que les parties reconnaissent que les Grands Lacs sont importants sur le plan écologique, grâce à leur diversité biologique exceptionnelle et aux activités de pêche importantes qui y ont lieu;

Et attendu que les parties reconnaissent l'étroite relation entre la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et la santé humaine, et les effets positifs de l'utilisation et de la jouissance de Grands Lacs sains sur les personnes et les collectivités;

Et attendu que depuis 1971, les parties ont travaillé en collaboration par l'entremise d'une série d'Accords Canada-Ontario qui ont guidé leurs efforts pour améliorer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des lacs, et ont contribué à répondre aux obligations du Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

Et attendu que les efforts de la collectivité des Grands Lacs contribuent à la restauration, à la protection et à la conservation des Grands Lacs;

Et attendu que le gouvernement du Canada est déterminé à faire progresser la réconciliation avec les peuples des Premières Nations et les Métis grâce à des relations renouvelées de nations à nations, de gouvernement à gouvernement, fondées sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat;

Et attendu que les Premières Nations et les Métis vivant dans le bassin des Grands Lacs estiment que les Grands Lacs revêtent une importance spirituelle et culturelle pour leur communauté;

Et attendu que le savoir écologique traditionnel peut contribuer aux efforts restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs, et les parties s'efforcent de tenir compte de ces connaissances dans tous les cas où elles ont été proposées;

Et attendu que le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

Et attendu que les Premières Nations de l'Ontario ont adopté une Déclaration sur l'eau qui exprime leurs objectifs en matière de protection de l'eau;

Et attendu que les parties reconnaissent que des progrès ont été réalisés dans les Grands Lacs en réduisant les rejets de polluants nocifs, en améliorant et en protégeant l'habitat des poissons et de la faune, en restaurant un certain nombre de secteurs préoccupants, et en favorisant un sentiment d'intendance;

Et attendu que les parties reconnaissent que, malgré les progrès réalisés, les Grands Lacs présentent actuellement des symptômes de stress en raison des activités humaines entreprises au sein du bassin et ailleurs dans le monde;

Et attendu que les parties reconnaissent la nécessité de renforcer les efforts pour gérer les menaces récurrentes et nouvelles qui pèsent sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, y compris les espèces aquatiques envahissantes, les quantités excessives d'éléments nutritifs, les polluants nocifs, les rejets provenant des bateaux, les changements climatiques et la perte d'habitats et d'espèces;

Et attendu que les Parties reconnaissent que la science est le fondement d'une compréhension commune de l'intégrité chimique, physique et biologique des eaux des Grands Lacs et d'une prise de décisions et de mesures efficaces en ce qui concerne les Grands Lacs;

Et attendu que les parties reconnaissent qu'en plus des eaux au large des côtes, les zones littorales doivent être restaurées, protégées et conservées parce qu'elles sont la principale source d'eau potable des collectivités, parce que la plupart des activités commerciales et de loisirs humaines y ont lieu, et parce qu'elles constituent le lien écologique crucial entre les bassins versants et les eaux libres des Grands Lacs;

Et attendu que les parties reconnaissent que la vaste majorité des infrastructures publiques de traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées au Canada appartiennent aux gouvernements provinciaux, territoriaux ou municipaux, lesquels en assurent également l'exploitation et l'entretien, et qu'il incombe donc aussi à ces gouvernements de déterminer les mesures et les projets prioritaires dans leur compétence;

Et attendu que les parties reconnaissent que le Règlement fédéral sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées de 2012 établit des normes nationales sur la qualité des effluents pour le traitement secondaire des eaux usées au Canada;

Et attendu que les parties reconnaissent que la restauration et l'amélioration de la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé de l’écosystème en s'attaquant aux menaces individuelles ne peuvent être atteintes de façon isolée mais qu'elles découleront plutôt de l'application d'une approche écosystémique traitant de façon individuelle et cumulative toutes les sources de stress pour l'écosystème des Grands Lacs;

Et attendu que les parties reconnaissent que le Canada est responsable de la réalisation de ses engagements binationaux selon l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, et que l'Ontario accepte de l'appuyer la façon mentionnée dans le présent Accord;

Et attendu que les parties reconnaissent que la qualité de l'eau des Grands Lacs peut influencer la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent en aval de la frontière internationale;

Et attendu que les parties confirment leur engagement à travailler ensemble afin de mettre en œuvre l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de faire progresser la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs et les mesures des Grands Lacs dans le plan environnemental de l’Ontario en respectant la vision et les objectifs du présent Accord;

Et attendu que les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble, et à mobiliser la collectivité des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs pour les générations actuelles et futures.

en conséquence de quoi, les parties ont convenu de ce qui suit :

articles

article i

définitions

Dans le présent Accord :

- « Accord » désigne l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs (2021), y compris les annexes.

- « Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs » désigne le Protocole relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs de 2012 signé entre le Canada et les États-Unis.

- « Bonne gouvernance » désigne le fait de suivre un processus décisionnel basé sur la participation du public, la transparence et la responsabilité.

- « Collectivité des Grands Lacs » désigne les Premières nations et les Métis; les administrations municipales; les offices de protection de la nature; les organisations non gouvernementales; le milieu scientifique; les activités industrielles, agricoles, récréatives, touristiques et autres; et les membres du grand public, ayant un intérêt pour les questions sur les Grands Lacs.

- « Écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne l'interaction des éléments de l'air, du sol, de l'eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains, et tous les ruisseaux, rivières, lacs et autres nappes d'eau, y compris les eaux souterraines, entrant dans le bassin versant des Grands Lacs et du Saint-Laurent à l'endroit où celui-ci devient une frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis.

- « Grands Lacs » désigne les eaux des lacs Supérieur, Huron, Michigan, Érié et Ontario ainsi que les réseaux hydrographiques reliés de la rivière St. Marys, de la rivière Sainte-Claire, y compris le lac Sainte-Claire, de la rivière Détroit, de la rivière Niagara et du fleuve Saint- Laurent, à la frontière internationale ou en amont du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, y compris toutes les eaux libres et littorales.

- « Plan environnemental de l’Ontario » désigne l'ébauche du document de 2018 intitulé Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario, tel qu'affiché par le gouvernement de l'Ontario ou son successeur.

- Les « Polluants nocifs » désigne des substances chimiques ou des agents pathogènes qui ont un effet nuisible sur la santé humaine ou écologique, notamment les produits chimiques préoccupants ou les substances nouvellement préoccupantes.

- « Produits chimiques préoccupants » désigne les produits chimiques considérés par le Canada et l'Ontario comme préoccupants pour la santé humaine ou environnementale dans le bassin des Grands Lacs et qui doivent être traités en priorité pour l'application de mesures précises. Un produit chimique préoccupant pourrait être mis en candidature en vertu de l'annexe sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles de l'Accord Canada- États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

- « Prolifération d’algues nuisibles » désigne des proliférations d’algues telles que la Cladophora qui détériorent l’habitat des poissons et de la faune, obstruent les tuyaux de prise d’eau et souillent les berges et le matériel de pêche, mais qui ne produisent pas de toxines;

- « Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs » désigne la version actuelle du document intitulé « Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs » préparé en vertu de l'article 5 de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs et publié par le gouvernement de l'Ontario;

- « Sels de voirie » signifie des substances utilisées pour le dégivrage et à d’autres fins qui contiennent des sels inorganiques de chlorure avec ou sans sels de ferrocyanure;

- « Prolifération d’algues toxiques », aussi appelée prolifération d’algues bleues ou de cyanobactéries, signifie un type de bactéries qui réalisent une photosynthèse et qui peuvent être influencées par des concentrations excessives de phosphore. Les cyanobactéries peuvent produire des substances toxiques appelées cyanotoxines susceptibles de nuire à l’homme et à d’autres organismes.

article ii

objectif

- L'objectif du présent Accord est de restaurer, de protéger et de conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs afin de concrétiser la vision d'une région saine, prospère et durable pour les générations actuelles et futures.

- Les parties s'engagent à continuer de travailler ensemble et avec d'autres en collaboration, de manière coordonnée et intégrée dans la région des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance, en vue de la réalisation de la vision.

- Pour atteindre la vision, l'Accord :

- établit les principes qui guideront les mesures des parties;

- décrit l'élaboration d'annexes pour répondre aux questions environnementales existantes ou émergentes;

- met en place des ententes administratives pour une gestion efficace et efficiente de l'Accord;

- établit des priorités, objectifs, résultats et engagements communs de restauration, de protection et de conservation des Grands Lacs;

- En définissant une vision pour les Grands Lacs, des résultats précis, et l'engagement à agir des parties, le présent Accord vise à donner un élan aux efforts plus vastes et à faciliter les ententes relatives à la collaboration et les mesures collectives parmi toutes les personnes et organisations ayant un intérêt pour la région des Grands Lacs.

- La mise en œuvre du présent Accord contribuera à répondre aux obligations du Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, de la Stratégie ontarienne pour les Grands Lacs et le Plan environnemental de l’Ontario.

article iii

principes

Les principes suivants guideront les actions des parties en vertu de l'Accord :

- Collaboration, coopération et engagement : s'assurer que le processus de prise de décision fournit à la collectivité des Grands Lacs des occasions intéressantes lui permettant de discuter, de donner des conseils et de participer directement aux activités appuyant l'Accord, et tient compte des opinions et des conseils provenant de la collectivité des Grands Lacs.

- Communication : faire en sorte que des méthodes efficaces sont utilisées pour informer le public de l’importance des Grands Lacs, des problèmes environnementaux de plus en plus complexes touchant les Grands Lacs et des efforts continus visant à surmonter les problèmes, et pour encourager les mesures collaboratives et individuelles et l'intendance pour restaurer, protéger et conserver les Grands Lacs.

- Conservation : promouvoir la conservation et l'utilisation efficace de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources afin de soutenir l’intégrité physique, chimique et biologique des Grands Lacs.

- Durabilité : prendre en compte les demandes sociales, économiques et environnementales pour équilibrer les besoins sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins.

- Échange libre de renseignements : recueillir des données une fois, le plus près possible de la source, le plus efficacement possible et partager l'information avec d'autres.

- Effets cumulatifs : prendre en compte les effets combinés des mesures individuelles sur l'environnement.

- Gain net : concevoir des mesures de développement humain et de gestion afin de maximiser les avantages environnementaux plutôt que de viser uniquement la minimisation des coûts environnementaux.

- Gestion adaptative : mener des activités avec ouverture et innovation et dans une perspective d'amélioration continue pour assurer une gestion efficace de l'Accord.

- Gestion fondée sur la science : donner des conseils pour établir des priorités, des politiques et des programmes de gestion fondés sur les meilleures données scientifiques, recherches et connaissances disponibles, y compris les connaissances écologiques traditionnelles lorsqu'elles sont offertes.

- Pollueur-payeur : reconnaître que le pollueur doit assumer le coût de la pollution.

- Premières Nations et Métis : leur identité, leur culture, leurs intérêts, leurs connaissances et leurs pratiques traditionnelles seront pris en considération dans la restauration, la protection et la conservation de l'écosystème du bassin des Grands Lacs.

- Prévention de la pollution : utiliser des procédés, des pratiques, des matériaux, des produits, des substances ou des formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets, et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine.

- Principe de precaution : en cas de risques de dommages environnementaux graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures rentables visant à prévenir la dégradation de l'environnement.

- La quasi-élimination - adopter le principe de la quasi-élimination des produits chimiques préoccupants, le cas échéant;

- Rejet nul : appliquer l'objectif de ne plus rejeter de produits chimiques préoccupants, le cas échéant.

- Responsabilisation – rendre des comptes aux citoyens en définissant des résultats et des engagements clairs pour cet Accord et en fournissant des rapports réguliers;

article iv

annexes

- Les parties conviennent d'élaborer et de mettre en œuvre des annexes qui mettent l'accent sur les enjeux environnementaux qui sont une priorité pour les parties et bénéficieront d'une action coordonnée et coopérative.

- Dans le cadre de cet Accord, le Canada et l'Ontario fournissent des résultats et des engagements précis concernant leur travail ensemble et avec la collectivité des Grands Lacs, sous réserve d'une bonne gouvernance, pour restaurer, protéger et conserver la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Ils sont traités dans les treize annexes, qui sont regroupées en cinq priorités :

Protection des eaux

- Éléments nutritifs

- Polluants nocifs

- Eaux usées et eaux de ruissellement

- Rejets provenant des bateaux

Amélioration des zones littorales

- Secteurs préoccupants

- Aménagement panlacustre

Protection de l’habitat et des espèces

- Espèces aquatiques envahissantes

- Habitat et espèces

Amélioration de la compréhension et de l’adaptation

- Qualité des eaux souterraines

- Résilience et répercussions des changements climatiques

Collectivités – De la sensibilisation aux mesures

- De la sensibilisation aux mesures

- Les Métis et les Grands Lacs

- Les Premières Nations et les Grands Lacs

- Chaque annexe précise :

- un préambule introduisant l'objet de l'annexe et précisant ce que les deux parties s'efforceront de réaliser à long terme;

- les résultats pour les Grands Lacs propres à l'objet de l'annexe et les engagements que chaque partie prendra conjointement ou séparément, comme spécifié pour la durée de l'annexe afin d'obtenir les résultats escomptés.

- Les annexes peuvent être élaborées en tout temps et entrent en vigueur lorsque les parties apposent leur signature. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs sous réserve d'une bonne gouvernance selon le cas lors de l'élaboration d'annexes.

article v

administration de l’accord

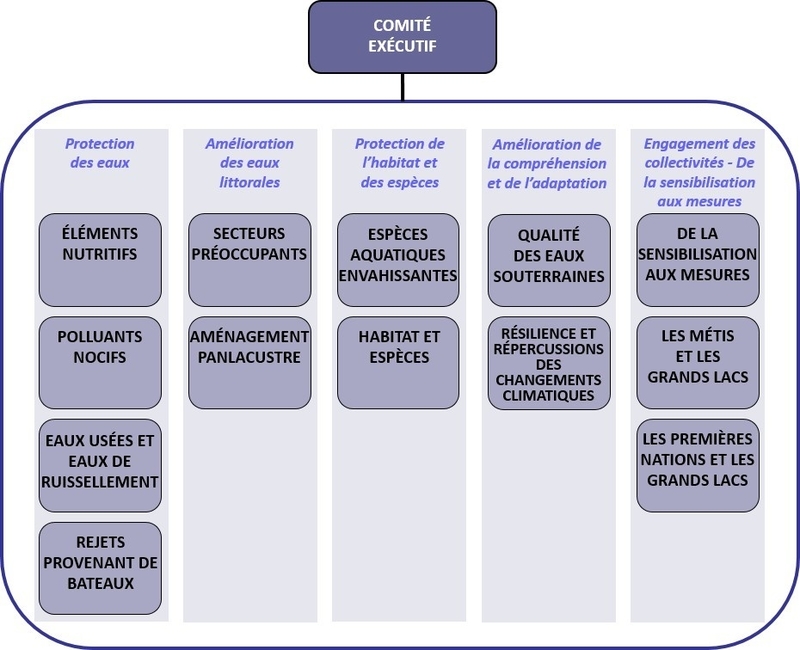

Ce graphique illustre les treize annexes de l'Accord Canada-Ontario concernant la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, regroupées en cinq secteurs prioritaires. La supervision de l'accord est confiée à son comité exécutif. Priorités : Protection des eaux, Amélioration des eaux littorales, Protection de l'habitat et des espèces, Amélioration de la compréhension et de l'adaptation, Engagement des collectivités - De la sensibilisation aux mesures. Annexes : Éléments nutritifs, Polluants nocifs, Eaux usées et eaux de ruissellement, Rejets provenant des bateaux, Secteurs préoccupants, Aménagement panlacustre, Espèces aquatiques envahissantes, Habitats et espèces, Qualité des eaux souterraines, Résilience et répercussions des changements climatiques, De la sensibilisation aux mesures, Les Métis et les Grands Lacs, Les Premières Nations et les Grands Lacs.

comité exécutif de l'accord canada-ontario

- La supervision de l'Accord sera confiée à un Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario. Le Comité sera composé des sous-ministres adjoints, des directeurs généraux régionaux ou des représentants régionaux les plus élevés provenant de tous les ministères et organismes des parties qui ont la responsabilité de diriger ou de soutenir un ou plusieurs engagements pris dans les annexes. Le Comité sera coprésidé par Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

- Le Canada invitera les membres ontariens du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario à participer au Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs en vertu de l'article 5 de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario mènera des discussions avant les réunions du Comité exécutif binational des Grands Lacs afin d'examiner et de donner des conseils sur les questions qui seront soulevées au cours des réunions.

- Le Canada invitera l'Ontario pour participer à des sous-comités propres aux annexes relevant du Comité exécutif Canada-États-Unis relatif aux Grands Lacs, au besoin, afin d'aider à la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.

- Le Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario aura les responsabilités suivantes :

- l'établissement de priorités sur une base annuelle afin de coordonner la mise en œuvre de l'Accord;

- la réalisation d'évaluations annuelles de l'Accord et la recommandation de modifications ou de mesures pour faciliter les progrès, au besoin;

- la facilitation de discussions stratégiques sur des questions comme les infrastructures, la science et l'innovation entre les signataires et les ministères, départements et organismes non signataires des parties et d'autres intervenants pour assurer la coordination efficace des mesures;

- la supervision de l’élaboration, de la modification et de la mise en œuvre des Annexes;

- la supervision de la communication en temps opportun des communications et des rapports d'étape publics, tel qu’il est décrit à l’Article VII, à la collectivité des Grands Lacs et veiller à ce qu’il y ait des possibilités d’engagement et d’amélioration de la collaboration à l’égard des Grands Lacs;

- l'organisation de tables rondes, le cas échéant, auxquelles seraient invités des représentants des organismes ou régions nationaux pertinents des Grands Lacs qui s'intéressent à la gestion des Grands Lacs et des représentants de la collectivité des Grands Lacs, y compris les intérêts en aval le long du fleuve Saint-Laurent;

- la mise au point de positions communes pour représenter les intérêts des Canadiens et participer à des initiatives de coopération avec les organismes des États-Unis et la Commission mixte internationale;

RESPONSABLES DES ANNEXES

- Afin de gérer la mise en œuvre de chaque annexe, les parties désigneront des responsables fédéraux-provinciaux pour :

- superviser la coordination, la coopération et l'intégration propres à l'annexe des activités, y compris la mise en place d'équipes relatives à l'annexe, au besoin;

- identifier les services, ministères et organismes chefs de file et de soutien pour les engagements au titre de cette annexe;

- coordonner la mise en œuvre des engagements relatifs à l’Accord, dont des projets pour atteindre ces engagements et mettre en place une évaluation annuelle des progrès. Tous les efforts nécessaires seront déployés afin d'assurer une approche coordonnée et coopérative en optimisant l'intégration des activités des départements, ministères et organismes participants et des autres partenaires de mise en œuvre;

- recommander un plan d'action pour le Comité de gestion de l'Accord Canada-Ontario ou aux coprésidents du Comité exécutif de l'Accord Canada-Ontario lorsque plus d'autorité ou une orientation stratégique est requise pour atteindre les objectifs, les résultats et les engagements de l'Accord;

- s’assurer que des possibilités suffisantes d'engagement, de participation, de mesures coordonnées et de collaboration avec la collectivité des Grands Lacs sont disponibles, au besoin, pour examiner les questions émergentes, donner des conseils sur les projets et exécuter les résultats et les engagements énoncés dans l'annexe.

- examiner chaque année les priorités scientifiques énoncées dans les annexes et tenir des tables rondes, au besoin, pour appuyer les résultats et les engagements de l'Accord fondés sur des données scientifiques;

- faire participer les collectivités des Premières nations et des Métis à l'exécution des engagements de l'annexe, au besoin.

article vi

science

Les parties conviennent de mener, de maintenir, de cibler et de coordonner des activités, des programmes, des données, des renseignements, soutenir les connaissances écologiques traditionnelles et, si offertes, considérer ces connaissances dans les prises de décision afin de contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'Accord.

article vii

rapport

Les parties conviennent de rendre publics les rapports sur les progrès réalisés dans le cadre de l'Accord, en temps opportun et de manière transparente : Le Canada en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et l'Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs de l'Ontario et, conjointement, par l’entremise des rapports sur les progrès réalisés dans le cadre de l’Accord Canada-Ontario.

article viii

ressources

Les parties s'engagent à fournir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre l'Accord et les annexes en vertu de celui-ci, assujetti à l'octroi d'une affectation à de telles fins au Parlement ou selon la législature, selon le cas, pour l'exercice financier pertinent. Les parties acceptent de créer des possibilités pour que d'autres intervenants puissent contribuer, au besoin, à l'atteinte de l'objectif de l'Accord.

article ix

notification

- Avant de procéder à toute modification à l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, le Canada mènera une consultation avec l'Ontario.

- Avant d'entreprendre toute activité avec les États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur cet Accord, le Canada devra aviser l'Ontario.

- Avant de conclure un accord avec des États des États-Unis pouvant avoir une incidence importante sur le présent Accord, l'Ontario informera le Canada.

- Les parties conviennent de continuer de coopérer à la prévision, à la prévention et à la gestion des menaces pesant sur les Grands Lacs. Les parties conviennent de faciliter l'échange de renseignements au moyen des mécanismes existants afin de fournir un avis de toute activité proposée pouvant avoir une incidence importante sur les eaux des Grands Lacs.

article x

modification de l’accord

L'Accord peut être modifié par les parties en tout temps. Les parties s'engagent à faire participer la collectivité des Grands Lacs, au besoin, en cas de modification de l'Accord. Une modification doit être confirmée par un échange de lettres entre les parties établissant la modification et sa date d'entrée en vigueur.

article xi

prévention des conflits

- Les parties s'engagent à travailler en collaboration pour prévenir et résoudre les litiges concernant la gestion de l'Accord et la réalisation des obligations énoncées dans les annexes.

- Le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario déploiera tous les efforts raisonnables pour résoudre les litiges en vertu du présent Accord.

- Si le litige dans le cadre de l'Accord n'est pas résolu par le Comité exécutif de l’Accord Canada-Ontario, l'une ou l'autre partie peut fournir un avis écrit à l'autre partie de la question en litige ainsi que les renseignements et les documents connexes nécessitant de plus amples efforts de la part des parties pour résoudre le problème. Dans ce cas, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis, les parties se rencontreront afin de discuter du litige en faisant preuve de coopération et de collaboration. Si le litige n'est pas résolu dans les 60 jours suivant la réunion, ou d'une période plus longue pouvant être convenue par les parties, ces dernières peuvent conjointement demander à une tierce partie de tenir lieu de médiateur en lien avec la résolution du litige.

article xii

entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur le 1 juin 2021, et restera en vigueur pendant cinq ans, jusqu'au 31 mai 2021. L'Accord peut prendre fin plus tôt si l'une des parties en informe l'autre partie au moins six mois à l'avance par le biais d'un avis écrit.

article xiii

respect de la loi

- Rien dans le présent Accord ne modifie les pouvoirs législatifs ou autres des parties en ce qui a trait à l'exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution du Canada.

- Les parties reconnaissent que les obligations dans le présent Accord sont soumises aux lois applicables du Canada et de l'Ontario.

original signé par

au nom de sa majesté la reine du chef du canada

Ministre de l’Environnement (et ministre responsable de Parcs Canada)

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Ministre des Pêches et des Océans

Ministre de la Santé

Ministre des Ressources naturelles

Ministre des Transports

au nom de sa majesté la reine du chef de l’ontario

Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

priorité – protection des eaux

Cette priorité est axée sur la compréhension et la réduction de l'excédent d'éléments nutritifs, la réduction ou l'élimination des rejets de polluants nocifs, l’amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, et la protection des Grands Lacs contre les rejets provenant des bateaux, dans le but de protéger la santé et le bien-être de la population humaine et des écosystèmes aquatiques. L'eau propre constitue la base de la santé de l’écosystème des Grands Lacs, mais est menacée par diverses sources de pollution, dont les effets dommageables sont exacerbés par les changements climatiques. Afin de répondre à ces enjeux, cette priorité comprend les annexes sur les éléments nutritifs, les polluants nocifs et les rejets provenant des bateaux.

annexe 1 : éléments nutritifs

La présente annexe vise à traiter la question de l'excès d'éléments nutritifs et à réduire les efflorescences algues nuisibles et les zones d'hypoxie.

Il y a toujours un besoin urgent de répondre de manière coordonnée et stratégique aux problèmes de gestion des éléments nutritifs dans les Grands Lacs, et en particulier dans le lac Érié. Pendant les années 1970 et 1980, les efforts concertés visant à réduire la quantité de phosphore ont réussi et les conditions du lac se sont améliorées. En 1985, les charges de phosphore dans les Grands Lacs étaient égales ou inférieures aux cibles définies en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Toutefois, depuis le milieu des années 1990, il y a eu une recrudescence des proliférations d’algues dans le lac Érié et dans les régions riveraines des lacs Huron et Ontario, et des proliférations d'algues commencent aussi à apparaître dans le lac Supérieur.

Les raisons de la présence d'efflorescences d’algues sont maintenant plus complexes que dans les dernières décennies. L'introduction d'espèces envahissantes telles que la moule zébrée, la moule quagga et le gobie à taches noires, des changements dans les systèmes de production agricole, l'augmentation de l'urbanisation et les changements climatiques sont tous des facteurs qui y contribuent. De nouvelles solutions sont requises.

Les niveaux actuels d'éléments nutritifs dans les Grands Lacs compromettent l'utilisation par l'homme et entraînent également des effets nocifs sur le fonctionnement des écosystèmes. La présente annexe reconnaît que la poursuite de la santé environnementale, sociale et économique du bassin des Grands Lacs exige une gestion efficace des éléments nutritifs provenant des activités humaines. Dans le cadre de l’Accord de 2014, le Canada et l’Ontario ont collaboré avec plusieurs partenaires pour fixer des cibles de réduction de la charge de phosphore dans le lac Érié et élaborer le Plan d’action Canada–Ontario pour le lac Érié afin d’atteindre ces cibles. La présente annexe misera sur ces réalisations en répondant à la nécessité d'une meilleure compréhension des problèmes liés aux éléments nutritifs tout en continuant d'élaborer et de promouvoir des mesures visant à améliorer la gestion des éléments nutritifs.

Les mesures prises pour comprendre et régler les problèmes liés à la qualité des eaux littorales, à la santé de l'écosystème aquatique et à la prolifération des algues nuisibles continueront d'être appliquées pour tous les Grands Lacs. L'accent continue d'être mis sur le lac Érié et sur la collaboration avec nos partenaires pour mettre en œuvre le Plan d'action pour le lac Érié. Les données scientifiques, les connaissances et les approches stratégiques acquises dans le lac Érié commenceront à être appliquées au lac Ontario, le cas échéant.

Un certain nombre d'initiatives complémentaires contribuent à l'objectif de réduction des efflorescences algues nuisibles et d’hypoxie dans les Grands Lacs. Celles-ci comprennent les investissements fédéraux et provinciaux dans la recherche et la surveillance relatives aux éléments nutritifs; l'infrastructure verte, les technologies de traitement des eaux usées et les mises à niveaux des installations abordées dans l’annexe sur les eaux usées et les eaux de ruissellement; et des améliorations dans l'utilisation des terres urbaines et rurales et des pratiques de gestion des terres. La présente annexe, qui implique de travailler avec la collectivité des Grands Lacs, vise l'atteinte de l'objectif à long terme relatif à l'utilisation durable des éléments nutritifs pour la santé et la productivité continues de l'écosystème des Grands Lacs et de l'économie. Des engagements précis sont fournis afin d'améliorer la compréhension scientifique de la dynamique des éléments nutritifs, d'élaborer des cibles et des plans d'action en matière de phosphore, et d’accroître l'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs agricoles conformément à la santé de l'écosystème et de l'économie des Grands Lacs. Les engagements pris dans d'autres annexes, y compris les eaux usées et les eaux de ruissellement, l'aménagement panlacustre, la résilience et les répercussions des changements climatiques, les secteurs préoccupants et les polluants nocifs, contribuent également à la réduction des quantités excessives d'éléments nutritifs.

Résultat 1 – Élaboration et mise en œuvre de plans d’action et d’approches visant à atteindre les objectifs de réduction du phosphore dans le lac Érié.

Le Canada et l'Ontario :

- Se réuniront annuellement pour discuter des priorités visant à faire progresser la réduction du phosphore, de la surveillance et des rapports, et des stratégies pour maximiser la collaboration et la coordination;

- Travailleront avec des partenaires pour mettre en œuvre les mesures du Plan d'action Canada-Ontario pour le lac Érié;

- S'appuieront sur les structures de gouvernance existantes pour assurer la participation des partenaires à la mise en œuvre du Plan d'action Canada-Ontario pour le lac Érié;

- Rendront des comptes tous les ans sur les charges de phosphore du lac Érié sur une base binationale et nationale;

- Évalueront en 2023 les progrès réalisés en vue d'atteindre les cibles de réduction du phosphore et les mesures énoncées dans le Plan d'action Canada-Ontario pour le lac Érié et en feront rapport;

- Appuieront la mise en œuvre d'approches binationales et nationales de gestion adaptative pour assurer une gestion efficace des éléments nutritifs dans le bassin du lac Érié;

- Appuieront l'élaboration d’ici 2022 et la mise en œuvre de plans de gestion du phosphore pour les bassins versants prioritaires du lac Érié, y compris les affluents de la rivière Thames et de la région de Leamington, et les secteurs clés;

- Mettront en œuvre des programmes de financement pour appuyer les projets qui démontrent l'efficacité ou une adoption accrue des pratiques de gestion bénéfiques nouvelles ou existantes et des approches novatrices pour réduire les charges de phosphore dans le lac Érié et communiquer les résultats afin de promouvoir leur adoption à grande échelle.

Résultat 2 – Établissement d'objectifs de concentration et de charge en phosphore pour les affluents prioritaires, les eaux littorales et extracôtières des lacs Érié et Ontario.

Le Canada et l'Ontario :

- Élaboreront et examiner ou réviser, au besoin, les indicateurs nutritionnels et biotiques dans le cas du lac Érié pour la santé des écosystèmes aquatiques afin de s'assurer qu'ils appuient et mesurent les progrès vers les résultats indiqués dans la présente annexe;

- Établiront des objectifs supplémentaires de charge des affluents du lac Érié, s'il y a lieu.

Le Canada sera responsable, avec le soutien de l'Ontario :

- De réévaluer, en collaboration avec les États-Unis, la viabilité de l'établissement d'objectifs scientifiques numériques de réduction des charges de phosphore dans le bassin est du lac Érié et établir un objectif, le cas échéant; et

- De synthétiser, examiner et évaluer, en collaboration avec les États-Unis, la pertinence de la surveillance, de la recherche et de la modélisation du lac Ontario pour calculer les charges de phosphore dans le lac Ontario et établir des cibles binationales en matière de phosphore dans le lac Ontario.

Résultat 3 –Évaluer et gérer le lac Ontario du point de vue des éléments nutritifs afin de réduire la prolifération d’algues nuisibles et toxiques et de maintenir un système trophique panlacustre sain.

Le Canada et l'Ontario :

- Identifieront et feront la promotion des mesures précoces pouvant être prises pour réduire les charges d'éléments nutritifs dans le lac Ontario, au besoin;

- Élaboreront une stratégie canadienne sur les éléments nutritifs pour le lac Ontario afin de lutter contre la prolifération d’algues nuisibles et toxiques, y compris dans les secteurs préoccupants et d'autres secteurs littoraux.

Résultat 4 –Meilleures compréhension, élaboration et adoption de pratiques et de technologies visant à réduire le risque de perte excessive d'éléments nutritifs dans la production agricole, conformément à un secteur agricole durable et concurrentiel.

Le Canada et l’Ontario :

- Rechercheront et mettront au point des approches et des technologies novatrices et étudieront l'efficacité et la valeur économique des meilleures pratiques et pratiques bénéfiques agricoles de gestion, nouvelles et existantes, pour améliorer la gestion des éléments nutritifs, des sols et de l'eau dans la production agricole qui permettra d’améliorer la qualité de l’eau;

- Mèneront des recherches à l'échelle du sous-bassin hydrographique et à l'échelle du terrain pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre continues d'approches et de technologies visant à réduire les pertes de phosphore excédentaire d'origine agricole;

- Continueront à améliorer les modèles et les outils permettant d'évaluer le risque de pertes de phosphore excédentaire dans les paysages agricoles;

- Appuieront le leadership du secteur agroalimentaire dans la sensibilisation et l'adoption accrue de la planification environnementale à la ferme et des pratiques de gestion bénéfiques en fournissant des outils, des possibilités d'éducation et de démonstration, des conseils techniques et du financement.

L’Ontario :

- Collaborera avec les partenaires pour la santé des sols afin de prendre des mesures, dans le cadre de la Stratégie pour la santé et la préservation des sols agricoles de l'Ontario, pour favoriser la préservation et la création de sols sains, et aider à réduire l'appauvrissement des sols agricoles en éléments nutritifs en acquérant des connaissances et des compétences dans le domaine de la santé des sols, en améliorant les modes de détermination de la santé des sols, en favorisant l'adoption de pratiques propices à la santé des sols et en appuyant les outils de prise de décisions.

Résultat 5 – Améliorer la compréhension des sources, de la dynamique et du transport, au besoin, des éléments nutritifs et du rôle qu'ils jouent dans la prolifération d'algues et de l'hypoxie dans les Grands Lacs, en particulier dans les lacs Érié et Ontario.

Le Canada et l’Ontario :

- Appuieront la surveillance et les mesures visant à améliorer la compréhension de la dynamique, des concentrations et des charges d'éléments nutritifs, y compris les formes et le caractère saisonnier, pour les principaux affluents des lacs Érié et Ontario;

- Surveilleront les débits de certains affluents des Grands Lacs afin de calculer les charges en éléments nutritifs, et en rendront compte;

- Estimeront et rendront compte sur les charges saisonnières et annuelles de phosphore provenant de sources canadiennes dans les lacs Érié et Ontario, selon les données disponibles;

- Amélioreront la compréhension, pour certains affluents, sur la manière dont les activités des différents secteurs et les caractéristiques saisonnières influent sur la qualité de l'eau des rives des lacs Érié et Ontario, y compris les sources ponctuelles et non ponctuelles, et le rôle des déversoirs d'eaux usées et des dérivations;

- Amélioreront l'information sur l'utilisation des terres, des sols et des pratiques de gestion concernant l'excès de phosphore dans les Grands Lacs;

- Mèneront des programmes de surveillance à long terme de la qualité de l'eau et de l'état des algues dans le lac, y compris la surveillance de Cladophora dans des sites sentinelles des lacs Érié et Ontario;

- Déploieront des systèmes de surveillance dans les lacs Érié et en Ontario pour surveiller les niveaux d'oxygène, la température et les pigments d'algues afin de suivre l'hypoxie et la stratification des lacs;

- Étudieront la contribution des caractéristiques du patrimoine naturel à la réduction de l'excès de phosphore dans les paysages ruraux et agricoles;

- Amélioreront la connaissance et la compréhension des liens de cause à effet entre des facteurs tels que la durée, l'intensité, la fréquence et le moment des tempêtes, les espèces aquatiques envahissantes, l'utilisation et la gestion des terres, les processus hydrologiques, le cycle interne des éléments nutritifs, production d’hypoxie et prolifération d'algues nuisibles et toxiques dans les Grands Lacs;

- Mèneront des travaux de recherche et de modélisation pour mieux comprendre les facteurs qui contribuent aux proliférations de Cladophora dans les Grands Lacs et leurs effets sur la qualité de l'eau, la santé des écosystèmes et l'utilisation humaine.

Le Canada :

- Mènera des programmes de surveillance à long terme dans les lacs permettant le suivi des communautés d’algues et des toxines associées;

- Mettra au point et appliquera des technologies de télédétection pour détecter et prévoir les proliférations de cyanobactéries dans les Grands Lacs;

- Appliquera des modèles intégrés des écosystèmes des lacs et des bassins versants, en tenant compte des changements climatiques, le cas échéant, pour appuyer la prise de décisions par une gestion adaptative;

- Élaborera, appliquera et opérationnalisera des modèles de bassins hydrographiques appropriés pour appuyer la prise de décisions pour certains bassins versants des lacs Érié et Ontario;

- Étudiera l'influence des changements climatiques sur les Grands Lacs, y compris les éléments nutritifs et les conditions dans les lacs, par le déploiement de bouées climatiques à long terme.

L’Ontario :

- Étendra, pour le lac Ontario, la couverture saisonnière de la surveillance de la qualité de l'eau au lac et à l’intérieur de celui-ci afin de mieux comprendre les impacts des événements extrêmes et des événements qui surviennent en hiver sur la croissance des algues.

annexe 2 : polluants nocifs

L'objectif de la présente annexe est de guider les mesures de coopération et de coordination visant à réduire ou à éliminer les rejets de polluants nocifs dans le bassin des Grands Lacs.

Depuis plus de 50 ans, le Canada et l'Ontario travaillent de concert dans le but de réduire ou d'éliminer le rejet de polluants nocifs dans le bassin des Grands Lacs.

Il y a eu des réalisations importantes dans la réduction de la présence d'un certain nombre de produits chimiques dans le bassin des Grands Lacs, y compris une réduction de plus de 90 % des rejets canadiens de mercure, de dioxines et de furannes et une réduction de plus de 90 % de la quantité de BPC à forte concentration entreposée en Ontario. Les concentrations de ces produits chimiques sont maintenant beaucoup plus faibles dans les sédiments, les eaux côtières et les poissons des Grands Lacs qu'elles ne l'étaient au cours des décennies précédentes.

Malgré ces succès, des efforts supplémentaires pourraient être nécessaires pour mieux comprendre les sources potentielles et l'impact de certains de ces produits chimiques sur l'écosystème des Grands Lacs et, le cas échéant, pour prendre des mesures nouvelles ou additionnelles de gestion des risques. De plus, il est important de s'attaquer à d'autres produits chimiques qui sont utilisés et rejetés dans le bassin des Grands Lacs et dont on sait, ou dont on soupçonne, qu'ils présentent un risque accru pour la santé humaine ou l'environnement. Les industries, les institutions, les exploitations agricoles et les résidences sont parmi les sources de produits chimiques dans nos eaux. Certains de ces polluants passent par les installations municipales de traitement des eaux usées, qui sont principalement conçues pour traiter les déchets humains en réduisant les éléments nutritifs et les agents pathogènes, mais qui sont peut-être moins en mesure de traiter efficacement la vaste gamme de produits chimiques rejetés dans les égouts. La présente annexe traite des rejets de polluants nocifs provenant de sources individuelles - ceux qui sont rejetés dans les réseaux d'égout et ceux qui sont rejetés directement dans les affluents et les lacs - et complète les travaux menés en vertu de l'annexe sur les eaux usées et les eaux de ruissellement, pour améliorer la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement municipales.

Le Canada et l'Ontario participent activement à des programmes et à des initiatives conçus pour évaluer et gérer les risques que posent certains produits chimiques pour la santé humaine et l'environnement. Les initiatives fédérales comprennent le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), qui évalue et gère les risques posés par les produits chimiques conformément aux lois fédérales, notamment la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les pêches. Les efforts internationaux déployés dans le cadre du PGPC, comme la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, peuvent contribuer à réduire les rejets de produits chimiques préoccupants provenant de sources situées à l'extérieur du bassin des Grands Lacs. Les initiatives provinciales visant à protéger la santé humaine et l'environnement comprennent l'élimination de la production autonome d'électricité au charbon, l'adoption de règlements locaux sur la qualité de l'air et l'établissement de normes rigoureuses pour la qualité de l'eau ambiante, la qualité de l'air, l'assainissement des sols et l'eau potable.

En vertu de l'Accord Canada-Ontario de 2014 sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, les Parties ont identifié des produits chimiques préoccupants qui proviennent de sources anthropiques (humaines) et qui sont potentiellement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. Les dix substances chimiques identifiées étaient : le mercure, les polychlorobiphényles (PCB), les polybromodiphényléthers (PBDE), l'hexachlorobromodododécane (HBCD), les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), l'acide perfluorooctanoïque (APFO), le perfluoroctane sulfonate (PFOS), les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (APFC), le plomb et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). La présente annexe contient des engagements de coopération en matière de recherche, de suivi, de surveillance et de gestion des risques pour ces substances chimiques préoccupantes. En outre, la présente annexe met l'accent sur les mesures visant à réduire les risques et les incidences d'autres polluants susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé humaine et écologique, notamment les déchets plastiques et les microplastiques.

Il faut faire preuve de vigilance au moyen de programmes de surveillance et de contrôle pour détecter si les produits chimiques hérités augmentent de façon inattendue ou si de nouveaux produits chimiques apparaissent dans divers milieux (eau, poisson, sédiments) dans les Grands Lacs. Pour y parvenir efficacement, nous devons élaborer et mettre en œuvre de nouveaux outils d'analyse et de suivi.

Les engagements énoncés dans l'annexe sur les polluants nocifs ont des liens avec plusieurs autres annexes, notamment les eaux usées et les eaux de ruissellement, les secteurs préoccupants, l'aménagement panlacustre, les éléments nutritifs, les eaux souterraines, l'habitat et les espèces, de la sensibilisation aux mesures, les Premières nations et les Grands Lacs et les Métis et les Grands Lacs.

Résultat 1 – Rendre compte des activités de recherche et de surveillance et des connaissances acquises dans le cadre des accords Canada-Ontario relatives aux produits chimiques préoccupants et à d'autres polluants nocifs, afin de contribuer à l’élaboration de mesures.

Le Canada et l’Ontario :

- Prépareront, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'Accord, un rapport résumant les connaissances acquises dans le cadre de l'Accord Canada-Ontario de 2014 sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs afin d'éclairer les futurs programmes et décisions concernant la présente annexe;

- Prépareront, au cours de la dernière année de la présente entente, un rapport qui résume les connaissances acquises dans le cadre du présent Accord, afin d'éclairer les priorités pour le prochain Accord.

Résultat 2 – Les rejets de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs sont réduits ou éliminés dans le bassin des Grands Lacs.

Le Canada et l’Ontario :

- Feront la promotion et appuieront, dans le cadre de leurs pouvoirs, programmes et stratégies respectifs et en consultation avec les secteurs pertinents au besoin : la gestion du cycle de vie; l'utilisation de substances chimiques plus sûres; la mise en place de meilleures pratiques et technologies de gestion pour réduire ou éliminer l'utilisation et les rejets de produits chimiques préoccupants; les produits contenant des produits chimiques préoccupants;

- Examineront et évalueront régulièrement les progrès et l'efficacité des activités de prévention et de réduction de la pollution pour les produits chimiques préoccupants, en adaptant les approches, au besoin;

- Élaboreront et mettront en œuvre mutuellement le volet canadien des stratégies binationales relatives aux produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, s'il y a lieu, comme convenu dans l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

- Examineront et évalueront en coopération les progrès accomplis dans la mise en œuvre des stratégies binationales relatives aux produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, et adapteront les méthodes de gestion et autres mesures en fonction des besoins.

Le Canada :

- Collaborera avec les gouvernements continentaux et d'autres gouvernements internationaux pour réduire ou éliminer les dépôts de produits chimiques transfrontières préoccupants;

- Prendra des mesures de promotion de la conformité et d'application, le cas échéant, dans le cas des mesures de prévention ou de réduction de la pollution mises en œuvre en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou d'autres lois fédérales sur les produits chimiques préoccupants;

- Fournira un appui financier aux projets qui accroissent la participation à l'application d'autres mesures que les mesures de conformité en élaborant, en mettant en œuvre, en évaluant et en encourageant l'utilisation d'approches novatrices et de meilleures pratiques.

L’Ontario :

- Continuera de collaborer avec les municipalités et d'autres organismes pour accroître le détournement des matières contenant des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs du flux des déchets par la recherche, la surveillance et l'éducation;

- Collaborera avec les secteurs clés pour élaborer, appuyer et améliorer les programmes et les meilleures pratiques de gestion qui réduisent les rejets de produits chimiques préoccupants;

- Collaborera avec des petites et moyennes entreprises et d'autres entreprises qui rejettent des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs dans les réseaux d'égouts municipaux afin de réduire leurs apports à ces réseaux;

- Collaborera avec les milieux universitaires, l'industrie, les municipalités et les parties prenantes pour promouvoir la mise au point de technologies et d'activités vertes favorisant la chimie verte;

- Améliorera l'éducation et la sensibilisation concernant les produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs présents dans les produits de consommation;

- Entreprendra des stratégies de promotion de la conformité et mettre en œuvre des normes et des directives pour réduire davantage les substances contenant des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs;

- Poursuivra des initiatives et activités d'éducation et de sensibilisation visant à réduire les rejets de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs par la promotion de pratiques écologiquement rationnelles et de mesures de prévention de la pollution;

- Entreprendra des projets supplémentaires pour réduire les produits chimiques préoccupants et autres polluants nocifs provenant à la fois de sources à l'intérieur et à l'extérieur du bassin. Ces projets comprendront une prévention de la pollution, des ententes volontaires et des meilleures pratiques de gestion;

- Élaborera des normes fondées sur la technologie pour appuyer la réduction des émissions dans l'atmosphère de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs.

Résultat 3 – Entreprendre en collaboration des activités de recherche, de surveillance et de contrôle afin d'améliorer les connaissances scientifiques sur la présence de produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs dans les Grands Lacs et leur impact potentiel sur la santé humaine et écologique.

Le Canada et l’Ontario :

- En vertu de leurs pouvoirs, programmes et stratégies respectifs, mèneront des activités de recherche, de contrôle et de surveillance coordonnées pour les produits chimiques préoccupants dans le bassin des Grands Lacs, qui pourraient comprendre :

- La détermination et l'évaluation des événements, des sources, des charges, du transport et des répercussions des produits chimiques préoccupants et d'autres polluants nocifs afin de déterminer où une gestion supplémentaire pourrait être nécessaire;

- Analyse non ciblée des milieux environnementaux des Grands Lacs pour appuyer la détection et l'identification des contaminants inconnus, afin de donner rapidement l'alerte pour les produits chimiques qui pourraient devenir des produits chimiques préoccupants;

- Examen et classement des besoins en matière de recherche sur une base régulière, en tenant compte des progrès réalisés;

- Élaboration, amélioration et validation des outils, des méthodes et des techniques d'échantillonnage et d'analyse pour la mesure des produits chimiques préoccupants et d’autres polluants nocifs qui ont une incidence sur la santé humaine et écologique dans l'environnement ainsi que l'évaluation de leurs répercussions potentielles.

- Prendront des mesures pour faire progresser les connaissances sur la façon dont les produits chimiques préoccupants sont rejetés par les produits en fin de vie;

- Échangeront des données sur les polluants nocifs susceptibles d'avoir des incidences sur les Grands Lacs, y compris des données sectorielles, à moins qu'elles ne soient interdites par la loi pertinente ou applicable et conformément à celle-ci;

- Feront participer les collectivités des Premières nations, des Métis et d'autres collectivités intéressées, qui comptent sur le poisson des Grands Lacs comme source nutritionnelle importante pour leur alimentation, à la réduction de leur exposition aux polluants nocifs, afin de s'assurer que leurs habitudes de consommation particulières soient prises en compte, que les avis élaborés soient appropriés pour ces collectivités et communiqués adéquatement;

- Continueront de surveiller les concentrations de chlorure dans l'eau afin de mieux comprendre les conditions, les tendances et les répercussions sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.

Résultat 4 – Critères de qualité environnementale, qui comprennent des lignes directrices, des objectifs ou des normes pour les produits chimiques préoccupants et les polluants nocifs, au besoin, sont établis.

Le Canada et l’Ontario :

- Travailleront ensemble à l'élaboration de critères de qualité environnementale pour les produits chimiques préoccupants, au besoin;

- Achèveront les études d'essais de toxicité chronique des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) afin de créer un corpus scientifique suffisant pour élaborer des recommandations appropriées pour la qualité de l'environnement.

Le Canada :

- Tiendra à jour, examinera périodiquement et rendra publique une liste des critères fédéraux et canadiens actuels de qualité environnementale pour les produits chimiques préoccupants.

L’Ontario :

- Élaborera des lignes directrices sur les chlorures propres à chaque site pour les zones constituant l'habitat principal des espèces sensibles aux chlorures;

- Mettra au point des indicateurs environnementaux des résultats du traitement des eaux usées donnant une idée des effets à long terme sur la santé des écosystèmes.

Résultat 5 – Réduction de la pollution plastique dans le bassin des Grands Lacs.

Le Canada et l’Ontario :

- Appuieront les projets de captage et d'assainissement visant à prévenir et à éliminer la pollution plastique de nos cours d'eau et de nos terres;

- Appuieront l'élaboration d'un plan d'action, par l'entremise du Conseil canadien des ministres de l'environnement, pour la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne et un plan d’action sur l'élimination totale des déchets de plastique, afin de réduire les déchets plastiques et la pollution, y compris les microplastiques, qui peuvent se retrouver dans les rivières et lacs du bassin des Grands Lacs;

- Feront progresser les activités de recherche, de surveillance et de contrôle de la pollution plastique et microplastique dans le bassin des Grands Lacs, notamment :

- Partager l'information sur les effets, les sources, les possibilités, les mesures d'atténuation et les méthodes de réduction;

- Travailler à la normalisation des procédures de surveillance et d'analyse.

- Accroîtront la sensibilisation et l'éducation pour réduire les déchets plastiques et la pollution dans le bassin des Grands Lacs.

Le Canada :

- Participera aux initiatives binationales des Grands Lacs visant à réduire la pollution plastique, y compris les microplastiques, dans les Grands Lacs;

- Appuiera la mise en place de technologies et processus novateurs;

- Par son travail dans le cadre de la Charte sur les plastiques dans les océans et du plan d'action de la stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet de plastique :

- Faciliter la normalisation des programmes de responsabilité élargie des producteurs applicables au plastique;

- Élaborer des exigences et des normes nationales de rendement, notamment en ce qui concerne le contenu recyclé, la compostabilité, la réparabilité et le reconditionnement/la remise à neuf;

- Élaborer des accords et des outils pour appuyer la gestion appropriée des plastiques;

- Élaborer et mettre en œuvre des lignes directrices et des outils pour assurer des pratiques d'approvisionnement responsable qui intègrent les principes des pratiques exemplaires en matière de gestion des plastiques.

- Promouvra les investissements admissibles dans les installations de recyclage dans le cadre de l'infrastructure applicable et d'autres programmes de financement.

L’Ontario :

- Prendra des mesures pour réduire la quantité de déchets produits dans la province, y compris les déchets plastiques, et détournera davantage de déchets des décharges, notamment :

- Passer de l'actuel Programme des boîtes bleues à un modèle de responsabilité des producteurs;

- Travailler pour augmenter la quantité de déchets détournés par le secteur industriel, commercial et institutionnel;

- Explorer des possibilités de technologies novatrices, comme le traitement thermique et le recyclage chimique, permettant de récupérer des ressources précieuses, comme les résines plastiques, les combustibles synthétiques et l'électricité, à partir des déchets.

- Collaborera avec des partenaires de l'industrie pour encourager des pratiques exemplaires sur les sites industriels (hygiène industrielle, filtration des rejets d'eaux usées), en mettant l'accent sur les sites de l'ouest du lac Ontario où les concentrations microplastiques les plus élevées ont été observées;

- Veillera à ce que les auteurs récidivistes de pollution plastique soient sévèrement sanctionnés en procédant à un examen des cadres politiques et législatifs existants et en apportant toutes les améliorations nécessaires pour faire face aux dépôts et aux rejets de plastique et de microplastiques dans l'eau;

- Examinera la pollution plastique dans les politiques relatives aux eaux usées et aux eaux de ruissellement.

Résultat 6 – Quand des preuves scientifiques indiquent un besoin, de nouveaux produits chimiques préoccupants sont identifiés et désignés et les produits chimiques préoccupants existants sont examinés périodiquement en vue de leur élimination.

Le Canada et l’Ontario :

- Fourniront des motifs à l'appui de leur désignation mutuelle, conformément aux principes du présent Accord, pour chacun de leurs produits chimiques préoccupants candidats respectifs y compris, sans s'y limiter :

- Les données de surveillance et de suivi ou d'autres données de substitution (p. ex. Les secteurs industriels clés et d'autres sources d'exposition) qui indiquent la présence ou un potentiel raisonnable de la présence de la substance chimique dans la région des Grands Lacs et également des preuves indiquant que la substance entraîne des répercussions néfastes prouvées ou probables sur les Grands Lacs;

- Un aperçu des mesures passées et actuelles de prévention et de contrôle de la pollution;

- Une détermination des lacunes en matière de renseignements ou de technologie.

- Évalueront et approuveront la désignation des substances chimiques d'intérêt prioritaire dans le bassin des Grands Lacs, à l'aide des critères binationaux d'évaluation des substances chimiques sources de préoccupations mutuelles établis en vertu de l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

- Détermineront les produits chimiques préoccupants dont la désignation est proposée au sous-comité Canada-États-Unis sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles du Comité exécutif binational des Grands Lacs, en tant que produits chimiques préoccupants proposés sources de préoccupations mutuelles binationales;

- Examineront la possibilité de désigner ces produits chimiques préoccupants en vertu du présent Accord, pour les substances chimiques proposées par les États-Unis aux fins d'examen comme produits chimiques sources de préoccupations mutuelles binationales;

- Examineront périodiquement les produits chimiques préoccupants et les nouveaux produits chimiques potentiels à l'échelle fédérale ou provinciale, afin de déterminer s'ils doivent demeurer ou être inclus, respectivement, comme étant des priorités pour le bassin des Grands Lacs;

- Dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques et des programmes provinciaux, continueront d'évaluer, de cerner et de gérer les risques associés aux produits chimiques qui peuvent avoir une incidence négative sur la qualité de l'eau des Grands Lacs et la santé des écosystèmes.

Le Canada :

- Proposera la candidature de produits chimiques préoccupants au Sous-comité Canada- États-Unis sur les produits chimiques sources de préoccupations mutuelles du Comité exécutif Canada-États-Unis des Grands Lacs, pour examen en tant que produits chimiques binationaux sources de préoccupations mutuelles.

annexe 3 : eaux usées et eaux de ruissellement

La présente annexe vise à améliorer la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement et à réduire la pollution dans les Grands Lacs.

Les eaux usées et les eaux de ruissellement transportent dans les Grands Lacs des éléments nutritifs, ainsi que des polluants nocifs comme le sel, des agents pathogènes et des contaminants d'intérêt émergent. La gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement est donc essentielle pour garder les Grands Lacs propres, pour protéger la qualité de l'eau, les plages et la santé publique. Le contrôle des sources de pollution en amont, ainsi que de ces voies de pollution, est plus efficace et moins coûteux que le nettoyage de la pollution une fois qu'elle atteint les lacs.

Conformément au principe du traitement adéquat des eaux usées en vertu de l'Accord Canada- États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, la présente annexe porte sur la gestion des éléments nutritifs, des polluants nocifs et des agents pathogènes présents dans les eaux usées et les eaux de ruissellement, et contribue à la réalisation des objectifs des annexes du présent accord relatives aux éléments nutritifs et aux polluants dangereux.

L'amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement exige des investissements importants, une planification à long terme et des normes et des politiques claires. Plusieurs partenaires jouent un rôle dans la bonne gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement, notamment les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

Le gouvernement du Canada accorde des fonds pour l'infrastructure verte dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, tel qu'établi dans une entente bilatérale intégrée avec l'Ontario. Le financement fédéral et provincial accordé dans le cadre de ce programme peut appuyer des projets d'infrastructure publique qui se traduisent par une capacité accrue de traitement et de gestion de l'eau et des eaux usées. Les projets peuvent comprendre l'amélioration de l'infrastructure naturelle ainsi que l'amélioration de l'infrastructure de l'eau et des eaux usées. De plus, la province fournit un financement fondé sur une formule dans le cadre du Fonds ontarien d'infrastructure communautaire pour aider les petites collectivités rurales et du Nord à construire et à réparer l'infrastructure de base, y compris les systèmes de traitement des eaux usées et des eaux de ruissellement.

La province de l'Ontario réglemente les eaux usées et les eaux de ruissellement municipales au moyen d'approbations de conformité environnementale afin de protéger l'environnement naturel et la santé humaine. L'une des grandes priorités de l'Ontario est de collaborer avec les municipalités pour améliorer la surveillance des dérivations et des débordements d'eaux usées et les rapports publics à ce sujet. Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à revoir et à mettre à jour ses politiques sur les eaux usées et à élaborer une nouvelle politique de gestion des eaux pluviales afin d'améliorer la protection de l'environnement et de réduire les agents pathogènes et les contaminants qui peuvent avoir un impact sur les Grands Lacs.

Cette annexe vise à améliorer la gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement afin d'améliorer la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs, notamment par la promotion d'investissements admissibles dans le cadre de programmes d'infrastructure et d'autres programmes de financement, l'application des normes de qualité des effluents, la recherche et la surveillance afin de mieux comprendre les concentrations et tendances des contaminants et d'améliorer les mesures de gestion.

Résultats 1 – Les charges excessives d'éléments nutritifs provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées dans les collectivités urbaines et rurales sont réduites.

Le Canada et l’Ontario :

- Détermineront et feront la promotion des mesures prioritaires pour aider les municipalités à respecter les engagements pris dans l'Accord Canada-États-Unis relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

- Feront la promotion de la planification de l'infrastructure et les investissements admissibles à l'appui de la réduction de l'excès d'éléments nutritifs provenant de sources ponctuelles, comme les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées municipales, y compris les débordements et les dérivations, en priorité dans le cadre des programmes d'infrastructure et autres programmes de financement applicables;

- Feront la promotion des investissements admissibles, y compris les investissements dans l'infrastructure verte, qui favorisent la réduction de l'excès d'éléments nutritifs provenant de sources diffuses comme les eaux de ruissellement urbaines et rurales (y compris les celles provenant de paysages agricoles), en tant que considérations prioritaires dans le cadre des programmes d'infrastructure et autres programmes de financement applicables;

- Examineront ou appuieront la démonstration de pratiques et de technologies novatrices qui permettent d'améliorer la protection de l'environnement, tout en réduisant la dépendance à l'égard du financement des infrastructures classiques. Il peut s'agir, par exemple, de la planification stratégique à long terme de l'infrastructure, de l'optimisation des usines de traitement des eaux usées, de la réduction du volume des eaux de ruissellement pour que les égouts pluviaux ou unitaires en recueillent moins, de la récupération et de la réutilisation du phosphore et des eaux, du recouvrement intégral des coûts des services municipaux d'assainissement des eaux usées et de ruissellement, avec des incitatifs.

L'Ontario :

- Mettra à jour les politiques relatives aux eaux usées, y compris des politiques propres aux besoins de traitement, aux débordements d'eaux usées et aux dérivations, et élaborera une nouvelle politique de gestion des eaux de ruissellement, afin de renforcer la protection de l'environnement et de réduire les charges en éléments nutritifs;

- Collaborera avec les municipalités pour mettre en œuvre des approches visant à améliorer la surveillance et le signalement des débordements et des dérivations des eaux usées, et continuera de surveiller les incidents et les mesures municipales visant à réduire au minimum les débordements et les dérivations et à obtenir des avantages connexes de la réduction des éléments nutritifs;

- Collaborera avec les municipalités et d'autres parties prenantes pour surveiller le rendement et l'efficacité de l'infrastructure des eaux de ruissellement et de l'infrastructure verte et communiquera publiquement les résultats, y compris les avantages connexes de la réduction des éléments nutritifs;

- Collaborera, dans la mesure du possible, avec les partenaires municipaux pour réduire les charges en améliorant les systèmes de gestion des eaux de ruissellement (y compris la remise en état des installations et l'intégration d'une infrastructure verte et de technologies de traitement novatrices);

- Collaborera avec les promoteurs, les municipalités, les offices de protection de la nature et d'autres intervenants pour promouvoir et soutenir l'utilisation d'infrastructures vertes et de systèmes de développement à faible impact pour la gestion des eaux de ruissellement, notamment en clarifiant et en améliorant les politiques;

- Appuiera des études permettant de mieux comprendre la corrélation entre la réduction des charges de phosphore et la mise en œuvre d'infrastructures vertes et le développement à faible impact;

- Mènera un examen de l'approche de la province en matière de gestion des eaux de ruissellement et du drainage agricole en milieu rural à l'aide d'une approche intégrée par bassin versant;

- Étudiera davantage les fosses septiques comme source de contamination des eaux des Grands Lacs par les eaux souterraines, les eaux de surface et par des voies préférentielles.

Résultat 2 – Les charges de contaminants provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux de ruissellement et des eaux usées dans les collectivités urbaines et rurales sont réduites.

Le Canada et l’Ontario :

- Définiront et feront la promotion, conformément aux plans d'action et d'aménagement panlacustres, des mesures prioritaires pour les contaminants (nouveaux et classiques) et les agents pathogènes provenant des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, des eaux de ruissellement urbaines et rurales, des installations septiques domestiques rurales et d'autres sources rurales;

- Feront la promotion de la planification de l'infrastructure et des investissements admissibles à l'appui de la réduction des charges de contaminants et d'agents pathogènes en tant que considérations prioritaires dans le cadre des programmes d'infrastructure et autres programmes de financement applicables;

- Entreprendront des projets d'échantillonnage des effluents des stations d'épuration des eaux usées du bassin des Grands Lacs qui pourraient servir à mieux comprendre les concentrations de contaminants entrant dans les Grands Lacs; fourniront des données de référence pour évaluer les mesures de contrôle futures; et détermineront les tendances temporelles;

- Étudieront les possibilités de recherche, de suivi et de surveillance liées à la gestion des technologies de traitement à la source et en amont, sous leur autorité respective, pour s'attaquer aux polluants nocifs dans les effluents et les résidus d'eaux usées.

Le Canada :

- Continuera d'appliquer les normes de qualité des effluents et les exigences en matière de surveillance et de signalement des systèmes de traitement des eaux usées en vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (2012);

- Publiera régulièrement des rapports publics sur le nombre de jours où les plages sont ouvertes et sûres pour la baignade sur les plages surveillées des Grands Lacs, au moyen de rapports sur l'état des Grands Lacs;

- Collaborera avec les organisations routières, les municipalités, les offices de protection de la nature et d'autres partenaires pour promouvoir les meilleures pratiques de gestion pour les organisations routières en rapport avec le Code de pratique pour gestion environnementale des sels de voirie du Canada;

- Examinera les progrès obtenus par la mise en place du Code de pratique pour gestion environnementale des sels de voirie du gouvernement du Canada.

L’Ontario :

- Mettra à jour les politiques ontariennes sur les eaux usées et élaborera une nouvelle politique de gestion des eaux de ruissellement, y compris des politiques propres aux exigences de traitement, aux débordements d'eaux usées et aux dérivations, afin d'améliorer la protection environnementale et de réduire les agents pathogènes et les contaminants dans les effluents;

- Collaborera avec les municipalités pour mettre en œuvre des approches visant à améliorer la surveillance et le signalement des débordements et des dérivations des eaux usées, et continuera à surveiller les incidents et les mesures municipales visant à réduire au minimum les débordements et les dérivations et à tirer profit des avantages connexes de la réduction des agents pathogènes et des contaminants;

- Collaborera avec les municipalités pour mettre en œuvre des approches visant à améliorer la surveillance et le signalement des débordements et des dérivations des eaux usées, et continuera à surveiller les incidents et les mesures municipales visant à réduire au minimum les débordements et les dérivations et à tirer profit des avantages connexes de la réduction des agents pathogènes et des contaminants;

- Élaborera des outils de communication pour mieux informer le public au sujet des fosses septiques, de l’importance de leur entretien, et de la contamination éventuelle des puits d'eau potable autres que municipaux, afin de protéger la santé publique et de réduire les répercussions possibles sur la qualité de l'eau des Grands Lacs;

- Améliorera la compréhension des causes d'E. coli, d’algues ou d'autres substances qui peuvent avoir un impact sur l’utilisation et la fréquentation des plages;