Les mineuses dans les cultures de serre

Apprenez à reconnaître les mineuses dans les cultures de serre, et renseignez-vous sur les dommages qu’elles causent et les stratégies de lutte.

Introduction

Plusieurs espèces de mineuses s'attaquent à un certain nombre de cultures ornementales et légumières de serre. Les cultures ornementales les plus souvent touchées sont celles du chrysanthème et du gerbera, mais d’autres cultures, comme celles de la gypsophile, du tagète et de l’aster, subissent occasionnellement des dommages. En Ontario, les cultures légumières sont moins souvent la proie des mineuses, dont certaines espèces, par contre, peuvent endommager les cultures de tomates et de concombres.

Description

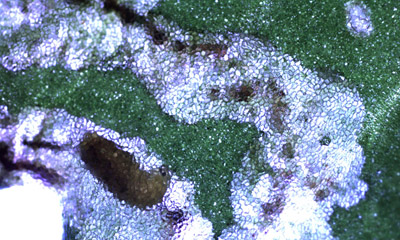

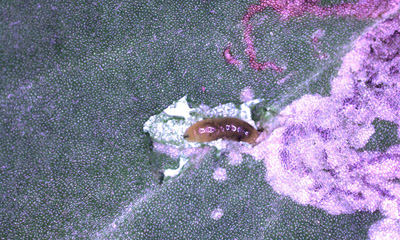

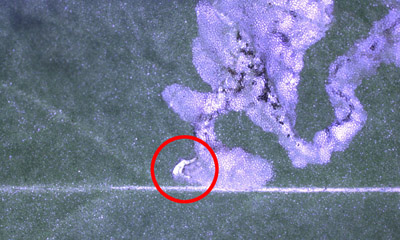

Les mineuses sont des mouches luisantes, de petite taille (2–3 mm), noires et jaunes, qui pondent leurs œufs dans les feuilles. Leurs larves se nourrissent entre les surfaces des feuilles, laissant derrière elles des galeries caractéristiques, d’où leur nom de mineuses. Les larves des mineuses sont de petits asticots jaune pâle. On peut les voir facilement en tenant la feuille contre une lumière ou en les extirpant délicatement de leurs galeries (figures 1 et 2). À maturité, elles percent la paroi de la galerie (figure 3) et émergent de la feuille, d’où, habituellement, elles tombent au sol pour amorcer leur pupaison, quoique sur certains hôtes, comme le gerbera, la pupaison s'effectue souvent à la surface des feuilles. L’accouplement, la ponte, la sortie des larves hors des feuilles et l’émergence des adultes hors des pupes ont tendance à se produire surtout le matin, selon la température et le couvert nuageux.

Toutes les espèces de mineuses ont un cycle biologique semblable, si ce n'est que la mouche mineuse sud-américaine met un peu plus de temps à se développer. Les mineuses pondent leurs œufs dans les feuilles en laissant sur celles-ci des piqûres facilement observables (figures 4 et 5). Elles laissent aussi des piqûres en s'alimentant.

Pour compléter leur cycle biologique, les mineuses peuvent mettre 14 jours à 30 °C et jusqu'à 24 jours à 20 °C. L’été, en Ontario, les œufs peuvent éclore en 2–4 jours et les larves peuvent accomplir les trois stades larvaires en moins d’une semaine.

Le stade intermédiaire le plus long entre l’œuf et l’adulte est le stade de pupe (figure 6), celui-ci pouvant prendre plus d’une semaine. Les pupes peuvent survivre jusqu'à 90 jours lorsque les températures sont fraîches. Les populations peuvent rester dans la serre pendant toute l’année si elles y trouvent du matériel végétal pour se nourrir, d’où le chevauchement des générations et la présence possible de tous les stades en même temps.

En Ontario, plusieurs espèces de mineuses peuvent s'attaquer aux cultures légumières et ornementales de serre. Les espèces peuvent être difficiles à identifier étant donné qu'elles se ressemblent beaucoup par leur aspect physique et leur comportement. L’espèce la plus commune est Liriomyza trifolii (mouche mineuse américaine) (figure 7), qui est presque toujours en cause dans les infestations de cultures ornementales par des mineuses. Liriomyza sativae (mineuse maraîchère) (figure 8), qui s'attaque le plus souvent aux cultures légumières, est un ennemi en général peu fréquent des légumes de serre. Liriomyza huidobrensis (mouche mineuse sud-américaine) a été repérée pour la première fois en Ontario au milieu des années 1990 dans des plantes à massif cultivées en serre, après quoi elle est devenue un ravageur des légumes de plein champ. Cependant, cet ennemi est moins présent depuis le milieu des années 2000, peu de rapports signalant dorénavant sa présence ou des dommages.

Toutes les mouches des espèces mentionnées se ressemblent et portent, à des degrés variables, des marques jaunes et noires. L. trifolii est l’espèce la plus répandue en Ontario. Chez elle, le haut du thorax (le segment derrière la tête) est plutôt grisâtre et la zone derrière les yeux est essentiellement jaune. Chez L. sativae, la partie supérieure est d’un noir luisant, la zone entre les yeux est jaune et la zone tout juste derrière les yeux est noire. L. huidobrensis est une mouche un peu plus grosse que L. trifolii et normalement plus sombre dans l’ensemble, avec des marques d’un jaune plus pâle que les autres espèces. La mouche mineuse sud-américaine présente une caractéristique comportementale qui permet de la distinguer. En effet, les galeries qu'elle creuse dans la feuille sont plus proches de la face inférieure de la feuille. Ses galeries ont donc tendance à être plus visibles depuis la face inférieure des feuilles et autour du pétiole, tandis que les galeries creusées par les autres espèces sont plus visibles depuis la face supérieure des feuilles.

Dommages

Les dommages prennent la forme à la fois de piqûres laissées par les activités de ponte et de galeries dans les feuilles (figures 9, 10, 11). Chez les plantes ornementales, ces marques, même peu nombreuses, suffisent à ôter de la qualité aux plants et à en réduire la valeur. Les fortes infestations de mineuses nuisent à l’activité photosynthétique, ce qui diminue la production de fleurs, nuit considérablement à la qualité d’une culture et la rend impossible à vendre.

Chez les cultures ornementales, il n'y a probablement aucun autre ravageur qui, sans mesure de lutte, puisse détruire une culture plus rapidement. Chez les cultures légumières, les dommages au feuillage causés par de faibles niveaux de populations sont sans conséquence. Les mineuses ne deviennent un ennemi redoutable que lorsque les dommages touchent les légumes eux-mêmes.

Stratégies de lutte

Surveillance

Prêter une attention particulière aux cultures les plus sensibles aux attaques des mineuses, comme le chrysanthème et le gerbera, surtout lorsque ces cultures sont produites sur toute l’année. Ces deux cultures sont les sources les plus probables de nouvelles infestations. Aussi faut-il inspecter attentivement le matériel végétal à son arrivée, en recherchant des piqûres sur les feuilles et la présence de débuts de galeries. Il est peu probable qu'on trouve de vieilles galeries sur les nouvelles pousses des boutures et des plants à repiquer. Les infestations qui sont décelées très tôt sont beaucoup plus faciles à contenir que celles qui sont bien établies.

Les adultes sont très attirés par les plaquettes jaunes encollées (figure 12) et, avec leurs marques jaunes et noires caractéristiques, sont faciles à identifier comme mineuses. Les plaquettes encollées constituent des outils de dépistage utiles, non seulement pour repérer précocement les problèmes, mais aussi pour mesurer l’efficacité des programmes de lutte.

L’inspection des cultures est également importante. Les galeries dans les feuilles et les cicatrices laissées par l’activité de ponte et l’alimentation sont très faciles à déceler, même à distance. Former le personnel à reconnaître ces dommages. Dans les cultures comme celle du chrysanthème, prendre note des cultivars les plus sensibles et intensifier les efforts là où ils sont cultivés.

Mesures de lutte culturale

Hygiène

C'est sans doute dans les cultures ornementales qui se pratiquent sur toute l’année que la lutte contre les mineuses est la plus difficile, car il n'y a alors aucun moment où l’ennemi est privé de plantes hôtes. Les mineuses peuvent émerger des feuilles qui se sont détachées et qui jonchent le sol, après y avoir complété leur cycle biologique, d’où l’importance de garder la serre exempte de débris végétaux et de mauvaises herbes.

Dans les cultures comme celle du chrysanthème destiné au marché des fleurs coupées et cultivé dans des couches de sol, couvrir le sol immédiatement après la récolte et le stériliser à la vapeur sans tarder, afin d’empêcher les adultes de sortir des pupes présentes dans le sol.

Dans le cas des cultures légumières ou des cultures ornementales saisonnières qui laissent la serre vide à un moment donné, nettoyer celle-ci à fond immédiatement après l’expédition des plants ou la récolte et éliminer les débris le plus loin possible de la zone de culture. Enfouir ou recouvrir complètement les débris pour freiner la dispersion des mouches mineuses émergentes. Dans les serres laissées vides et fraîches, les pupes de mineuses peuvent rester dans le sol pendant plusieurs mois et des adultes émergeront de ces pupes une fois le retour de la chaleur.

Cultivars tolérants

Dans la mesure du possible, éviter les cultivars de chrysanthème qui sont très sensibles aux infestations par les mineuses. Si cela est impossible en raison des préférences du marché, faire une surveillance bien attentive de ces cultivars. La plupart des cultivars de tomates de serre affichent la même sensibilité, mais certains cultivars de tomates cerises sont plus sensibles que d’autres. Si les cultivars sensibles sont incontournables, il est recommandé de les cultiver de façon isolée.

Lutte biologique

Les agents de lutte biologique comprennent les guêpes parasites Diglyphus isaea et Dacnusa sibirica.

Diglyphus constitue en principe un meilleur choix l’été alors que les populations naturellement présentes dans l’environnement qui pénètrent dans la serre depuis l’extérieur viennent lui prêter main-forte.

Dacnusa serait apparemment plus efficace que Diglyphus l’hiver, bien que ce dernier se soit révélé efficace en Ontario durant les mois d’hiver.

Diglyphus

Diglyphus est l’agent de lutte biologique le plus couramment utilisé contre les mineuses dans les serres ontariennes. Il s'agit d’une petite guêpe noire au reflet vert métallique et aux antennes courtes (figure 13). Après avoir repéré une galerie, la femelle y insère un œuf (figure 14) en le pondant à travers la feuille, tout près de la larve qu'elle a d’abord piquée pour la paralyser. Diglyphus est ainsi un ectoparasite, puisque la femelle pond ses œufs à l’extérieur du corps de l’hôte. Une femelle peut pondre plusieurs œufs dans une même galerie. À l’éclosion de l’œuf, le parasite est d’abord incolore, puis il devient jaune-brun (figure 15) et enfin turquoise vers la fin des stades larvaires et de pupe (figure 16). L’évolution de l’œuf à l’adulte prend environ 11 jours à 25 °C. Cette durée est en général plus courte que dans le cas des mineuses ou de Dacnusa.

Diglyphus peut parasiter une larve de mineuse déjà parasitée par Dacnusa, ce qui lui permet de devenir l’espèce dominante durant l’été alors que la chaleur favorise son activité. La présence de galeries courtes (interrompues) est une indication de l’activité de Diglyphus, car la larve de la mineuse cesse de s'alimenter dès qu'elle est parasitée. Diglyphus a aussi l’habitude de soulever la galerie avec les amoncellements de matières fécales qui l’entourent (figure 17). Il est facile d’en observer le parasitisme à l’aide d’une loupe en tenant à contre-jour des feuilles présentant des galeries. Les larves de Diglyphus sont alors faciles à voir. Les adultes de Diglyphus sont attirés par les plaquettes jaunes encollées, dont on peut ainsi se servir pour en surveiller les populations.

Dacnusa

Dacnusa est une petite guêpe noire qui se distingue de Diglyphus par ses antennes longues et flexibles et par l’absence de teinte vert métallique (figure 18). Contrairement à Diglyphus, Dacnusa est un endoparasite, parce que la femelle insère son œuf directement dans le corps de la mineuse. Chaque femelle vit environ deux semaines, au cours desquelles elle peut pondre jusqu'à 90 œufs. Les œufs éclosent en moins de quatre jours, après quoi les larves complètent leur métamorphose à l’intérieur de la pupe de la mineuse. Le passage de l’œuf à l’adulte prend environ deux semaines à 22 °C. Comme Dacnusa a un cycle biologique qui se déroule entièrement à l’intérieur du corps des mineuses, il est difficile d’en évaluer le parasitisme.

Nématodes

Il a été démontré que des nématodes (Steinernema feltiae et S. carpocapsae) sont utiles pour lutter contre les larves de mineuses. Quand ils sont appliqués par pulvérisation foliaire, les nématodes pénètrent dans les galeries (tout probablement à la faveur des piqûres laissées par l’activité de ponte), où ils s'attaquent aux larves. Pour optimiser l’efficacité des nématodes, les appliquer le soir ou par temps frais et couvert. Cette façon de procéder comporte deux grands avantages : elle limite les répercussions des rayons UV sur les nématodes et permet de profiter de feuilles mouillées pendant plusieurs heures, ce qui prolonge la durée de vie des nématodes et leur donne plus de temps pour pénétrer dans les galeries.

Idéalement, on applique les nématodes deux fois par semaine, surtout si l’on a affaire à de fortes populations de mineuses. Comme les mineuses accomplissent tous les stades intermédiaires entre l’œuf et l’adulte en moins d’une semaine, une seule application par semaine raterait la cible pour certains individus dont les œufs pourraient éclore après une application de nématodes et parviendraient au stade de pupe avant l’application suivante.

Les nématodes peuvent jouer un rôle important dans les programmes de lutte biologique, surtout pendant la transition entre l’utilisation de pesticides et le recours à la lutte biologique. Par exemple, si les populations de mineuses ont déjà été ciblées par des traitements pesticides rémanents, des résidus risquent de nuire à l’efficacité des programmes de lutte biologique s'appuyant sur l’utilisation de guêpes parasites. Les nématodes peuvent alors se révéler des alliés utiles pour combattre les mineuses en attendant que des auxiliaires de lutte biologique puissent être introduits. On peut continuer à les utiliser avec les guêpes parasites. Il est peu probable que les nématodes à eux seuls permettent de réduire les populations de mineuses sous les seuils de nuisibilité, mais ils permettent de gagner du temps jusqu'à ce que d’autres auxiliaires de lutte puissent être mis à contribution.

Avant d’introduire des guêpes parasites, installer des rubans ou un grand nombre de plaquettes jaunes encollées, afin de renforcer l’action des nématodes par le piégeage massif des mouches mineuses adultes (figure 19). À partir du moment où l’on utilise des guêpes parasites, on doit limiter le nombre de plaquettes jaunes encollées au strict nécessaire pour assurer une surveillance, afin d’éviter de piéger aussi un grand nombre d’auxiliaires de lutte.

Produits de lutte antiparasitaire

Il existe peu de pesticides au Canada qui soient destinés à la lutte contre les mineuses. On sait que les mineuses (surtout L. trifolii) acquièrent très rapidement une résistance aux insecticides et que des cas de résistance à tous les pesticides homologués au Canada ont été confirmés. En Ontario, nombreux sont les horticulteurs qui font face à des populations de mineuses contre lesquelles aucun produit homologué n'est efficace.

S'il existe des pesticides efficaces, on doit s'efforcer d’alterner les groupes de produits chimiques employés. Les produits les plus efficaces sont ceux qui agissent par voie systémique ou translaminaire et qui sont dirigés contre les larves. Un bon recouvrement de la culture est indispensable pour une lutte efficace contre les mineuses.

On doit faire les pulvérisations au moment qui aura le plus d’impact sur les stades sensibles (sans oublier que les populations qu'on retrouve dans les serres sont souvent composées de générations qui se chevauchent). La décision d’effectuer une pulvérisation doit reposer sur l’information recueillie par une observation sur le terrain périodique et constante.

Pour plus d’information, voir les publications du MAAARO 370F, Guide de la floriculture en serre, et 835F, Guide de protection des légumes de serre.