Examen des décès d’enfants et d’adolescents : Analyse

Comparaison entre les décès d’enfants et d’adolescents avec intervention d’une Société et les autres décès d’enfants et d’adolescents survenus en Ontario (2019-2021)

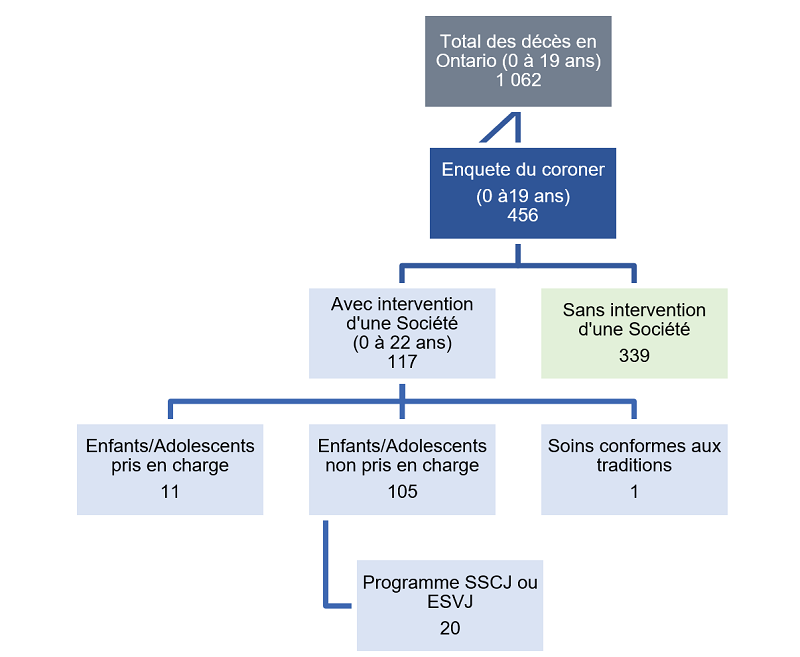

En 2021, 1 062 enfants et adolescents âgés de 0 à 19 ans inclus sont décédés en Ontario. Parmi ces décès, 456 répondaient aux critères justifiant une enquête du coroner. Sur l’ensemble des décès d’enfants examinés par les coroners en 2021, 101 (22 %) avaient été déclarés à l’Unité EXADEA à la suite d’une intervention d’une Société auprès de l’enfant, de l’adolescent ou de la famille dans les 12 mois précédant le décès. Ces données concordent avec le pourcentage de décès examinés par le passé pour ce groupe d’âge.

En plus des 101 décès signalés par une Société en 2021, les sociétés d’aide à l’enfance ont également rapporté les décès de 16 adolescents âgés de 20 à 22 ans. Comme ces derniers bénéficiaient tous du Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) d’une Société au moment de leur décès ou de la clôture de leur dossier, ils ont été inclus dans cette analyse (nombre total d’adolescents de 0 à 22 ans ayant bénéficié de l’intervention d’une Société = 117).

Tableau 6 : Décès d’enfants et d’adolescents examinés par le BCC avec intervention d’une Société, 2019-2021

| Année | Décès en Ontario (âge : 0 à 19 ans) | Enquêtes du BCC (âge : 0 à 19 ans) | Unité EXADEA – Intervention d’une Société Âge : 0 à 19 ans | Unité EXADEA – Intervention d’une Société Âge : 20 à 22 ans | Unité EXADEA – Intervention d’une Société Total(âge : 0 à 22 ans) |

|---|---|---|---|---|---|

| 2019 | 1 132 | 491 | 104 | 5 | 109 |

| 2020 | 1 029 | 436 | 80 | 2 | 82 |

| 2021 | 1 062 | 456 | 101 | 16 | 117 |

Le tableau 6 recense le nombre de décès d’enfants et d’adolescents en Ontario ayant fait l’objet d’une enquête du BCC et où il y a eu intervention d’une Société, selon les déclarations transmises à l’Unité EXADEA entre 2019 et 2021. Sur cette période, l’intervention d’une Société a été déclarée dans environ 22 % des cas examinés par le BCC.

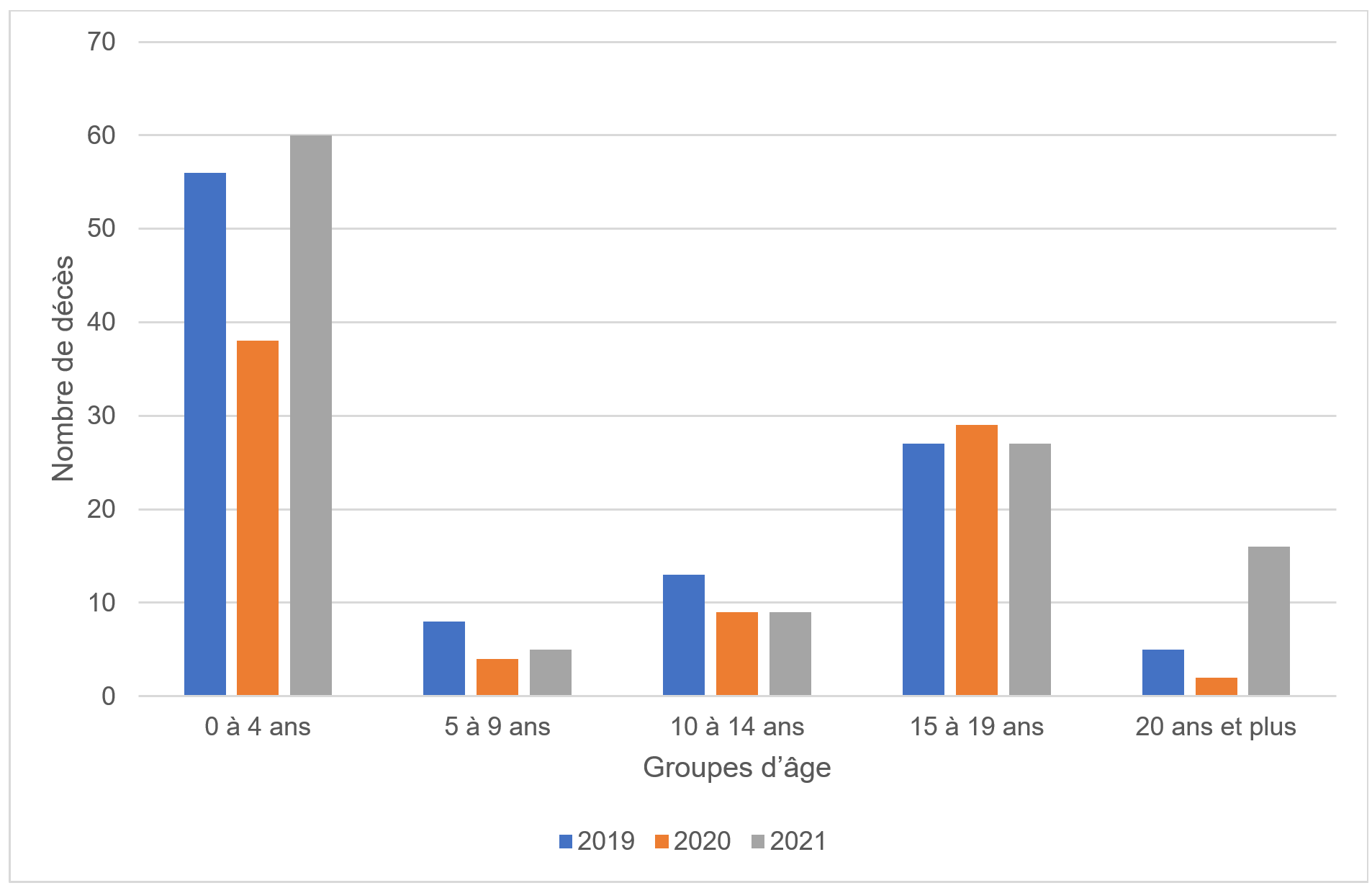

Graphique 7 : Nombre de décès d’enfants et d’adolescents par groupes d’âge en cas d’intervention d’une Société, 2019-2021

Entre 2019 et 2021, le plus grand nombre de décès avec intervention d’une Société concernait les nourrissons et tout-petits âgés de 0 à 4 ans, devant les adolescents de 15 à 19 ans. Le nombre de décès a augmenté dans le groupe d’âge des 20 ans et plus, passant de deux cas en 2020 à 16 en 2021.

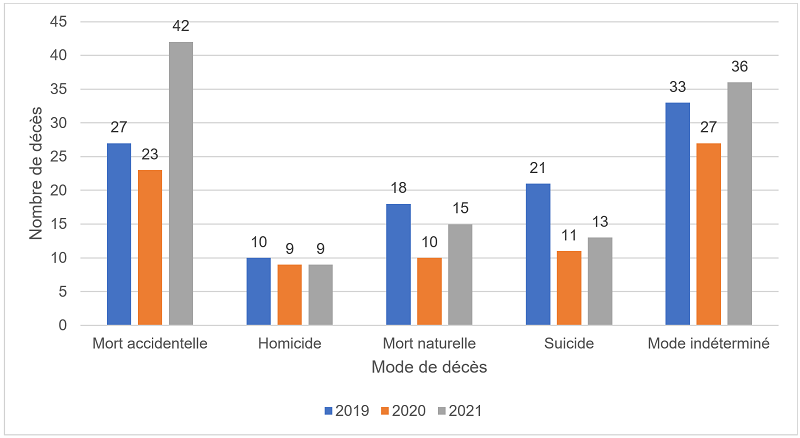

Graphique 7.1 : Nombre de décès d’enfants et d’adolescents par mode de décès en cas d’intervention d’une Société, 2019-2021

Veuillez noter que deux décès survenus en 2020 et deux autres en 2021 n’ont pas été inclus dans le graphique 7.1, car le mode de décès n’a pas été déterminé en l’absence d’enquête menée par le BCC.

Entre 2019 et 2021, le plus grand nombre de décès avec participation de la Société ou de l’Organisme a eu un mode de décès classé comme accidentel, suivi d’un décès indéterminé. Il y a eu une augmentation du nombre de décès avec un mode de décès classés comme accidentels, passant de 23 décès en 2020 à 42 décès en 2021.

Veuillez noter que deux décès survenus en 2020 et deux autres en 2021 n’ont pas été inclus dans le graphique 7.1, car le mode de décès n’a pas été déterminé en l’absence d’enquête menée par le BCC.

Morts accidentelles

À l’image des conclusions relatives aux morts accidentelles d’enfants et d’adolescents parmi toutes les enquêtes du BCC, le facteur le plus fréquemment lié au décès en cas d’intervention d’une Société était l’intoxication médicamenteuse aiguë, à hauteur de 47 % de toutes les morts accidentelles.

Décès avec intervention d’une Société – Enfants et adolescents pris en charge

Les enfants et les adolescents « pris en charge » sont ceux identifiés comme bénéficiant d’un programme de soins prolongés offerts par la Société, recevant des services temporaires, faisant l’objet d’une entente de soins temporaires ou recevant des soins par une personne ayant un lien de parenté. Au moment du décès, les personnes « prises en charge » d’un point de vue juridique pouvaient par exemple être hébergées en famille d’accueil, placées en établissement ou confiées temporairement à un membre de la famille.

Les « soins conformes aux traditions » sont fournis aux enfants ou adolescents appartenant aux communautés des Premières Nations, inuites ou métisses et pris en charge d’un point de vue juridique par une personne autre qu’un parent, dans le respect des coutumes de leur bande ou de leur communauté.

Décès avec intervention d’une Société – ESVJ ou Programme SSCJ

L’entente sur les services volontaires pour les jeunes (ESVJ) est une entente conclue aux termes du paragraphe 77 (1) de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (LSEJF) entre une Société et un enfant de 16 ou 17 ans relativement à la prestation de services et de soutiens à l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

- la Société exerce sa compétence dans le territoire où l’enfant réside

- la Société a établi que l’enfant a ou peut avoir besoin de protection

- la Société est convaincue qu’aucun autre plan d’action moins perturbateur, comme la prestation de soins à l’enfant dans son propre foyer ou auprès d’un membre de sa parenté, d’un voisin ou d’un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, ne peut convenablement protéger l’enfant

- l’enfant veut conclure l’entente

Le Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes (SSCJ) s’adresse aux adolescents admissibles de leur 18e à leur 21e anniversaire. Le Programme SSCJ fournit aux adolescents un soutien financier (d’un montant mensuel de 850 $ minimum) ainsi que d’autres types de soutiens afin de les aider à atteindre leurs objectifs pendant le passage à l’âge adulte. Si ce programme est proposé aux adolescents sur la base du volontariat, les sociétés ont l’obligation de fournir les soutiens susmentionnés aux adolescents admissibles. Tous les adolescents bénéficiant de soutiens (de nature financière ou autre) par l’intermédiaire du Programme SSCJ doivent conclure une entente connexe pour une durée de 12 mois maximum, renouvelable annuellement jusqu’au 21e anniversaire des participants.

Décès avec intervention d’une Société – Soins conformes aux traditions

Les enfants et les adolescents bénéficiant de « soins conformes aux traditions » sont ceux ayant fait l’objet d’une entente de soins conformes aux traditions.

Graphique 8 : Décès d’enfants et d’adolescents avec et sans intervention d’une Société, 2021

- Total des décès en Ontario (0 à 19 ans) : 1 062

- Enquete du coroner (0 à19 ans) : 456

- Sans intervention d'une Société : 339

- Avec intervention d'une Société (0 à 22 ans) : 117

- Enfants/Adolescents pris en charge : 11

- Enfants/Adolescents non pris en charge : 105

- Programme SSCJ ou ESVJ : 20

- Soins conformes aux traditions : 1

En 2021, 117 décès d’enfants et d’adolescents avec intervention d’une Société ont été recensés. Au moment des décès en question, un enfant recevait des soins conformes aux traditions et 11 autres étaient pris en charge par une Société. Parmi les enfants et les adolescents non pris en charge, 20 recevaient des soutiens par le biais du Programme SSCJ ou dans le cadre d’une ESVJ.

Enfants et adolescents pris en charge – 2019 à 2021

Entre 2019 et 2021, 28 décès d’enfants et d’adolescents pris en charge par une Société ont été recensés, dont 12 en 2019, puis seulement 5 en 2020, et 11 en 2021. Sur cette période de trois ans, le plus grand nombre de décès parmi les enfants pris en charge a été enregistré dans le groupe d’âge de 0 à 4 ans. Le mode de décès indéterminé était le plus fréquent, devant la mort accidentelle.

Enfants et adolescents bénéficiant du Programme SSCJ ou d’une ESVJ – 2019 à 2021

De 2019 à 2021, une hausse du nombre total de décès déclarés/examinés a été observée parmi les adolescents bénéficiant du Programme SSCJ ou d’une ESVJ et recevant à ce titre un soutien de nature financière ou autre. En 2019, 2020 et 2021, on a dénombré respectivement 5, 10 et 20 adolescents concernés au moment de leur décès.

La mort accidentelle était le mode de décès le plus fréquent chez les adolescents bénéficiant du Programme SSCJ ou d’une ESVJ sur cette période de trois ans. En 2021, 75 % des morts accidentelles parmi ces adolescents ont été attribuées à une intoxication médicamenteuse aiguë.

Décès d’enfants et d’adolescents autochtones avec intervention d’une Société examinés par le Bureau du coroner en chef

La quantité limitée de données sur les enfants et les adolescents autochtones recevant des services d’une Société auxquelles le BCC a accès nuit à sa capacité d’entreprendre une analyse significative des décès au sein de cette population. Il se peut que les coroners, qui se basent principalement sur les renseignements trouvés dans le cadre de leur enquête (provenant notamment de membres de la famille, de fournisseurs de services communautaires et de services policiers), ne soient pas en mesure de savoir qu’un enfant ou un adolescent est d’origine autochtone. Il est donc difficile de déterminer le nombre réel de décès d’enfants et d’adolescents autochtones ayant fait l’objet d’une enquête du BCC. Aux fins de la présente analyse, les enfants et les adolescents ont été identifiés comme étant d’origine autochtone lorsqu’ils bénéficiaient des services d’un des 13 organismes autochtones de bien-être des enfants et des familles en Ontario. En outre, les enfants ont été identifiés comme étant d’origine autochtone si une quelconque société d’aide à l’enfance non autochtone a consigné leur identité dans un document transmis à l’Unité EXADEA.

Des statistiques sommaires ont été fournies à partir des données disponibles; toutefois, au vu des limites susmentionnées, il est impossible d’en tirer des conclusions pertinentes. Le BCC et l’Unité EXADEA prévoient que les prochaines modifications apportées au modèle d’examen des décès d’enfants et d’adolescents permettront d’améliorer la qualité et l’accessibilité des données sur les enfants et les adolescents autochtones en vue de permettre des analyses qui pourront orienter l’élaboration de stratégies de prévention adaptées à cette population.

Analyse – Décès d’enfants et d’adolescents autochtones

En 2019, 37 cas d’enfants et d’adolescents autochtones âgés de 0 à 22 ans ont été recensés parmi les décès avec intervention d’une Société. Une légère baisse a été observée les années suivantes avec 25 décès en 2020 et 31 en 2021.

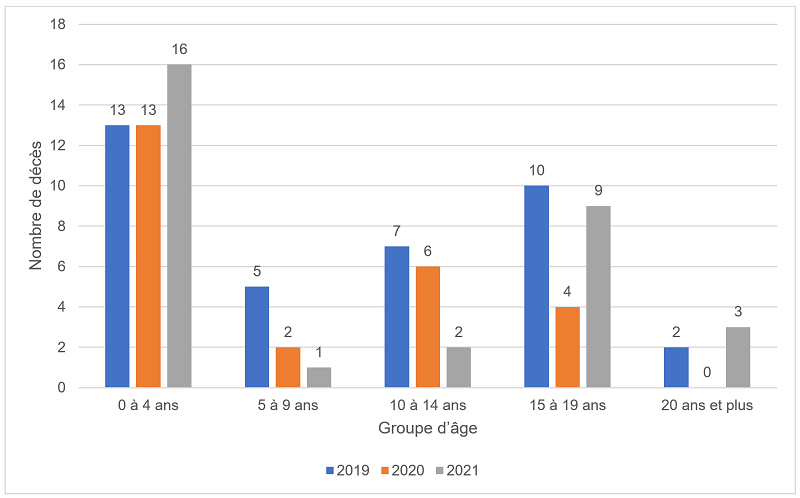

Graphique 9 : Nombre de décès d’enfants et d’adolescents autochtones par groupes d’âge en cas d’intervention d’une Société, 2019–2021

Le graphique 9 illustre le nombre de décès d’enfants et d’adolescents autochtones avec intervention d’une Société survenus entre 2019 et 2021, en fonction des groupes d’âge. Sur chacune des trois années, le plus grand nombre de décès a été recensé parmi les enfants de 0 à 4 ans, avec une légère hausse en 2021. Parmi les groupes d’âge des 5-9 ans jusqu’à 15-19 ans, une légère baisse du nombre de décès a été enregistrée en 2021, tandis qu’une hausse a été observée dans le groupe des 20 ans et plus. La répartition générale par âge des décès d’enfants et d’adolescents autochtones est similaire à la répartition de l’ensemble des décès avec intervention d’une Société, indépendamment de l’identité autochtone des défunts (graphique 7).

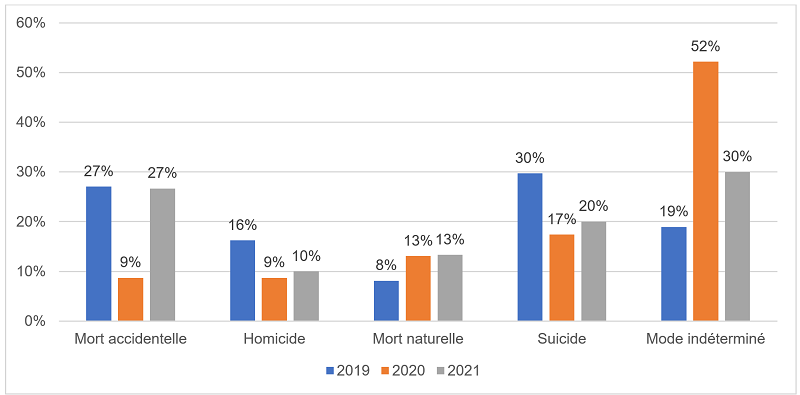

Graphique 9.1 : Décès d’enfants et d’adolescents autochtones par mode de décès en cas d’intervention d’une Société, 2019–2021

Veuillez noter que deux décès survenus en 2020 et un autre en 2021 n’ont pas été inclus dans le graphique 9.1, car le mode de décès n’a pas été déterminé en l’absence d’enquête menée par le BCC.

En 2019, le mode de décès le plus fréquent était le suicide, avec 27 % des cas parmi les décès d’enfants et d’adolescents autochtones en cas d’intervention d’une Société. Le pourcentage de décès consécutifs à un suicide au sein de cette population a reculé au cours des deux années suivantes. En 2020 et en 2021, le mode de décès indéterminé était le plus fréquent, devant le suicide en 2020 et la mort accidentelle en 2021.

Enfants et adolescents autochtones pris en charge par une Société, recevant des soins conformes aux traditions ou bénéficiant du Programme SSCJ ou d’une ESVJ

En 2019 et en 2020, 20 % de tous les enfants pris en charge au moment de leur décès étaient d’origine autochtone. Aucun enfant ne recevait des soins conformes aux traditions en 2019, contre un cas recensé en 2020. En 2019, 20 % de tous les adolescents recevant des soutiens au titre du Programme SSCJ étaient d’origine autochtone. Ce pourcentage a diminué à 10 % en 2020.

En 2021, 36 % de tous les enfants pris en charge au moment de leur décès étaient d’origine autochtone. Un enfant recevait des soins conformes aux traditions. Parmi tous les adolescents bénéficiant de soutiens du Programme SSCJ, 20 % étaient d’origine autochtone.

Analyse des facteurs mis en évidence lors des examens

Dans le cadre de ses examens de cas, l’Unité EXADEA a accès à des renseignements qui, au fil du temps, peuvent permettre de dégager des tendances émergentes. Ces connaissances peuvent aider à comprendre comment améliorer les services pour mieux assurer la sécurité des enfants qui entrent en contact avec le système de bien-être de l’enfance. (Vous trouverez à l’annexe B les définitions et critères des facteurs dégagés.)

En plus des facteurs mis en évidence par l’Unité EXADEA dans le cadre du processus d’examen de cas, les Sociétés rendent compte des facteurs de vulnérabilité associés à l’enfant, à l’adolescent ou à la famille dans la Fiche normalisée de signalement de décès et de sommaire du cas. Ces facteurs de vulnérabilité présentent des similitudes avec les facteurs que surveille l’Unité EXADEA. Ni les facteurs de vulnérabilité, ni les facteurs surveillés dans le cadre de l’examen de l’Unité EXADEA ne sont nécessairement des facteurs prédictifs de décès; ces deux ensembles de données contribuent toutefois à l’analyse des tendances au fil du temps.

Recommandations

L’Unité EXADEA formule des recommandations à l’intention des Sociétés et d’autres organisations à la lumière de son examen des documents d’enquête et des différents processus d’examen des décès. Les recommandations visent la prévention d’autres décès et comprennent des suggestions pour améliorer ou modifier les pratiques ou les procédures qui pourraient orienter la bonification de l’offre de services et possiblement la sécurité et le bien-être des enfants et des adolescents. Ces recommandations s’accompagnent d’une demande de réponse de la part de l’organisation destinataire. L’Unité EXADEA est chargée du suivi des réponses.

Le tableau suivant répertorie les catégories et thèmes des recommandations :

| Catégorie | Thème |

|---|---|

| Collaboration communautaire à l’échelle des services |

|

| Éducation/Formation |

|

| Axe organisationnel |

|

| Changements systémiques |

|

| Évaluation |

|

| Soutien familial |

|

| Soutien des adolescents |

|

| Problématiques systémiques |

|

Organisations destinataires

Les examens effectués par l’Unité EXADEA ont donné lieu à plusieurs recommandations structurelles, systémiques et à l’échelle des services. Les organisations destinataires étaient notamment les suivantes :

- Sociétés d’aide à l’enfance/Organismes autochtones de bien-être des enfants et des familles

- Ministères (Éducation, Santé, Solliciteur général, Services à l’enfance et Services sociaux et communautaires)

- Gouvernement fédéral

- Conseils scolaires

- Hôpitaux

Voici des exemples de recommandations transmises aux organisations externes.

1. Éducation/Formation sur la traite des personnes

Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) invitée à entreprendre un examen des sociétés de l’aide à l’enfance afin de déterminer :

- a)si ces dernières ont reçu une formation sur les risques inhérents à la traite des personnes encourus par les adolescents placés en établissement et si ladite formation tenait compte des traumatismes

- si ces dernières ont inclus des dispositions relatives à la traite des personnes dans leurs protocoles d’interaction avec les services de police

2. Recommandation d’orientation des groupes locaux d’examen des décès visant à affirmer les pratiques de lutte contre le racisme et l’oppression au sein du système d’éducation :

Tous les conseils scolaires sont tenus d’adopter un cadre stratégique relationnel en complément de l’initiative de « promotion d’un milieu scolaire positif ». Plusieurs ressources doivent être mises au point dans le cadre de ce travail : examen des descriptions de poste de l’administration scolaire et du personnel afin d’inclure les aspects relationnels parmi les compétences essentielles. En conséquence, les descriptions de poste, à commencer par celles du directeur/de la directrice d’école et du directeur adjoint/de la directrice adjointe, doivent être étudiées et révisées afin d’expliquer en détail que l’instauration et la promotion des relations avec et entre les élèves font partie des exigences principales de leurs fonctions et prennent le pas sur toute autre exigence de nature autoritaire ou administrative associée au poste. Ce cadre relationnel doit s’accompagner d’une ressource pratique applicable à l’ensemble de l’école, de la classe ou des élèves, qui sera élaborée dans une optique de lutte contre l’oppression et le racisme.