Compostage en cellules des cadavres d’animaux d’élevage

Renseignez-vous sur le compostage en cellules des cadavres d’animaux d'élevage conformément à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Ces renseignements techniques sont destinés aux éleveurs et aux producteurs avicoles de l’Ontario.

ISSN 1198-7138, Publié octobre 2023

Introduction

La présente fiche technique donne un aperçu du compostage en cellules de cadavres d’animaux d’élevage à la ferme. Bien qu’il existe d’autres méthodes, le compostage en cellules est très employé par les agriculteurs ontariens (figure 1).

Il est indispensable d’éliminer les animaux morts de façon adéquate pour empêcher la contamination du milieu naturel et la propagation des maladies. En Ontario, c’est la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN) qui régit l’élimination des cadavres d’animaux d’élevage.

En vertu de la LGEN, les producteurs sont tenus d’éliminer les cadavres d’animaux d’élevage dans les 48 heures qui suivent leur mort, en respectant les règles de salubrité et de protection de l’environnement. Aux termes du Règl. de l’Ont. 106/09, ils peuvent éliminer les animaux morts :

- en faisant appel à des services de ramasseur

- en les compostant

- en les plaçant dans un conteneur d’élimination

- en les incinérant

- en les enfouissant

- en les plaçant dans un digesteur anaérobie autorisé

- en les plaçant dans un lieu d’élimination des déchets autorisé

- en les livrant à une installation d’élimination au sens de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments pour laquelle un permis a été délivré

- en les livrant à un vétérinaire aux fins d’une activité post mortem et de leur élimination

Qu’est‑ce que le compostage

Le compostage est un processus naturel de décomposition des matières organiques par des microorganismes comme des bactéries et des champignons. Le compost est un matériau stable, de couleur brun foncé, qui ressemble à du terreau et qui peut être épandu sur les champs.

Pour que le compostage de la matière organique s’opère, les microorganismes doivent disposer de carbone, d’azote, d’oxygène et d’humidité dans des proportions adéquates.

Carbone et azote

Le rapport carbone/azote (C/N) est le paramètre essentiel pour les microorganismes. Le carbone contribue à la croissance des cellules et représente la principale source d’énergie des microorganismes. Ceux‑ci l’utilisent, puis le rejettent sous forme de dioxyde de carbone (CO2) (respiration). Comme le carbone sert à ces 2 fins, il doit être présent en plus forte proportion que l’azote.

Idéalement, le rapport C/N des matières à composter devrait se situer entre 20/1 et 30/1. Le tableau 1 montre le rapport C/N et la densité des matières organiques couramment utilisées comme substrats.

| Substrat | Rapport C/N |

% typique de matière sèche |

Densité apparente (kg/m3) |

Remarques |

|---|---|---|---|---|

| Animaux morts | 5/1 | 50 | 775 | Caractéristiques variables |

| Ensilage de maïs | 38/1–43/1 | 30–40 | 495 | Ne doit pas être trop mouillé |

| Paille de blé | 100/1–150/1 | 86–90 | 135 | Peut avoir besoin d'humidité |

| Sciure grossière | 200/1–750/1 | 40–60 | 200–267 | Excellent substrat; en grande quantité, l'écorce fera diminuer le rapport C/N |

| Frisures de bois dur | 451/1–819/1 | 40–60 | 260–368 | Excellent substrat; en grande quantité, l'écorce fera diminuer le rapport C/N |

| Frisures de bois mou | 212/1–1 313/1 | 40–60 | 260–368 | Excellent substrat; en grande quantité, l'écorce fera diminuer le rapport C/N |

| Herbe ou foin sec | 32/1 | 86–90 | 200 | Peut avoir besoin d'humidité |

| Fumier de cheval sur litière | 22/1–50/1 | 20–40 | 721–962 | Le fumier doit contenir beaucoup de matériaux de litière (carbone) |

| Litière de volaille à griller | 12/1–15/1 | 54–75 | 449–609 | Le fumier doit contenir beaucoup de matériaux de litière (carbone) |

| Litière de dinde | 16 | 70–74 | 465 | Le fumier doit contenir beaucoup de matériaux de litière (carbone) |

Source : On‑Farm Composting Handbook, NRAES 54.

Si le rapport C/N des animaux morts est de 5/1 et que la valeur visée est 25/1, la matière employée comme substrat devra présenter un rapport C/N supérieur à 25/1 pour diluer la trop forte proportion d’azote présente dans les animaux morts.

Si le rapport C/N du mélange est trop bas, le tas de compost peut sentir mauvais. À l’inverse, un rapport C/N trop élevé fait diminuer l’activité microbienne, ce qui empêche l’échauffement du compost et ralentit la décomposition.

Oxygène

La présence d’oxygène est indispensable à l’activité microbienne. Les microorganismes de prédilection pour décomposer les carcasses sont aérobies, c’est‑à‑dire qu’ils ont besoin d’oxygène, faute de quoi ils cessent leur activité.

En plus d’ajouter du carbone au mélange, le substrat sert d’agent gonflant qui crée des vides où l’air est emprisonné. Le volume de vide dépend du type et de la taille des particules du substrat. Le substrat assure en outre l’isolation thermique du tas et absorbe les liquides produits par les animaux morts en décomposition.

On peut vérifier l’efficacité du substrat par sa densité apparente. La densité apparente idéale se situe entre 150 et 300 kg/m3 (10 à 20 lb/pi3).

Si sa densité apparente est trop faible (texture pelucheuse ou poreuse comme une rafle de maïs broyée), il se peut que le substrat laisse passer trop d’oxygène et qu’il assèche trop la matière. Par contre, si elle est trop élevée (le substrat est dense ou tassé comme du gazon tondu trempé), le substrat ne laisse peut‑être pas passer suffisamment d’oxygène et le tas risque de devenir anaérobie et d’émettre des odeurs.

Une faible densité peut signifier que le substrat est tout simplement trop sec et qu’il a besoin d’être humidifié (par exemple, paille sèche hachée), tandis qu’un substrat trop dense peut être simplement trop humide (par exemple, ensilage de maïs frais), et un léger assèchement améliorera son efficacité.

Les substrats comme la sciure fine peuvent présenter des difficultés même lorsque leur densité apparente se situe dans la fourchette appropriée, mais que la petite taille de leurs particules empêche la pénétration de l’oxygène.

Calcul de la densité apparente du substrat

- Peser un seau de 20 L vide.

- Remplir le tiers du seau avec du substrat prélevé dans différentes parties du tas. Tasser le substrat en laissant tomber le seau à plat sur une surface dure d’une hauteur de 0,3 m (1 pi), à 10 reprises.

- Continuer de remplir le seau jusqu’à ce qu’il soit plein aux deux‑tiers, puis exactement jusqu’à la marque de 20 L, en répétant la procédure de tassement.

- Calculer le poids du substrat en soustrayant le poids du seau vide du poids du seau plein.

- Multiplier le poids ainsi obtenu par 50 pour obtenir la densité apparente en kg/m3.

- Répéter l’opération pour vérifier l’exactitude du résultat.

Exemple : Un seau de 20 L pèse 1 kg vide et 10 kg avec le substrat; ce dernier pèse donc 9 kg. La densité apparente du substrat sera donc de 9 × 50 = 450 kg/m3.

Humidité

Un taux d’humidité adéquat dans le substrat est également nécessaire pour assurer une bonne activité microbienne. Idéalement, il devrait se situer entre 50 % et 60 %, mais on peut accepter des valeurs allant de 40 % à 65 %. Pour vérifier le taux d’humidité rapidement, prenez une poignée de substrat dans le tas et serrez‑la dans votre main. Si une boule se forme et qu’elle ne se désagrège pas et si, en la pressant, vous réussissez à en extraire quelques gouttes d’eau seulement, alors le taux d’humidité est acceptable.

Un taux d’humidité faible peut faire diminuer l’activité microbienne, alors qu’un taux élevé peut gêner la circulation de l’oxygène et créer un milieu anaérobie qui dégage de mauvaises odeurs. La présence ou non d’un toit, les conditions météorologiques, le type de substrat, les espèces animales visées ainsi que le nombre et la taille des animaux morts déposés dans la cellule de compostage sont autant de facteurs qui peuvent faire varier les taux d’humidité.

Choix de la matière employée comme substrat

La matière utilisée pour former le substrat peut provenir de la ferme ou d’ailleurs. De nombreux matériaux sont efficaces, mais l’expérience montre que certaines sont meilleures que d’autres. Le coût, la disponibilité pendant toute l’année et les caractéristiques physiques du substrat sont des points importants à considérer.

Assurez‑vous que les particules du substrat sont assez grosses pour permettre l’aération de la masse à composter, mais assez petites pour se décomposer. Il peut être nécessaire de hacher les substrats pour obtenir des particules de 0,6 à 2,5 cm (¼ à 1 po).

Planification de l’unité de compostage

La planification et la conception font intervenir les facteurs suivants :

- exigences réglementaires

- choix de l’emplacement

- dimensionnement

- construction

Exigences réglementaires

La LGEN comprend plusieurs exigences concernant le compostage de cadavres d’animaux d’élevage à la ferme, à savoir :

- Seules les matières suivantes peuvent entrer dans la composition du substrat pour le compostage des animaux morts :

- de la sciure, des frisures ou des copeaux provenant de bois propre, non contaminé et non traité

- de la paille provenant de céréales, de maïs ou de haricots cultivés

- du foin ou de l’ensilage

- des matériaux de litière de bétail composés de matières de compostage permises et constitués d’au moins 30 % de matière sèche

- de la litière de volaille

- Le mélange final de compostage doit être composé, en volume, d’au plus 25 % de cadavres d’animaux d’élevage et d’au moins 75 % de substrat.

- Les tas de compost doivent être recouverts d’au moins 0,6 m (2 pi) de substrat ou d’une membrane escamotable non compostable qui réduit les odeurs et empêche l’accès des charognards et autres animaux nuisibles. Les matières acceptables comme substrat de couverture sont les copeaux de bois, le foin ou la paille propres. La litière de volaille est aussi acceptable si le compostage se fait dans une construction entièrement fermée comportant un plancher en béton.

- Le compostage doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il ne reste plus de tissu animal mou, de fragments d’os d’une taille supérieure à 15 cm (6 po) ni d’autre matière animale d’une taille supérieure à 25 mm (1 po), et qu’aucune odeur nauséabonde ne s’en dégage.

- Les systèmes de compostage ne doivent pas être placés directement sur un sol organique ou un sol appartenant au groupe hydrologique de sols AA ou A. Si le système de compostage est placé directement sur le sol, il doit y avoir au moins 0,9 m (3 pi) entre la matière de compostage et la roche‑mère ou l’aquifère ou bien le tas de compost doit être placé sur une dalle imperméable. Les tas de compost ne doivent pas être placés dans une zone inondable.

- Le Règlement prévoit un certain nombre de distances de retrait pour les tas de compost, à savoir :

- 15 m (50 pi) de puits forés, 100 m (328 pi) de puits municipaux et 30 m (98 pi) de tout autre puits

- une voie d’écoulement de 50 m (164 pi) vers les eaux de surface ou l’entrée des drains

- 6 m (20 pi) d’un drain agricole souterrain perforé

- 100 m (328 pi) des lieux d’hébergement du bétail

- 100 m (328 pi) des habitations, des parcs ou des zones industrielles

- 100 m (328 pi) d’un autre lieu d’élimination par compostage, sauf si le compostage se fait dans une construction entièrement fermée dotée d’un plancher en béton

- 200 m (656 pi) d’une zone résidentielle, commerciale, communautaire ou institutionnelle

- 30 m (98 pi) d’une voie publique et 15 m (50 pi) de la ligne de lot

- Le compost produit à partir de cadavres d’animaux d’élevage peut être épandu uniquement sur les terres cultivées appartenant à l’exploitant du site ou contrôlées par lui. Le compost ne peut ni être vendu ni être donné à une autre personne.

- L’exploitant du site doit conserver des documents sur papier ou sous format électronique sur le site de compostage, ainsi que des renseignements sur le genre d’animaux ajoutés à la cellule de compostage, leur grosseur et la date à laquelle cela a été fait. Il doit également tenir des registres sur les terres où le compost a été épandu.

Choix de l’emplacement

- Installez l’unité de compostage à un endroit que les voisins et le public ne peuvent pas voir.

- Optez si possible pour un endroit orienté au sud.

- Prévoyez des abords dégagés pour la manutention des animaux morts, du substrat et du compost mûr. Prévoyez un accès facile à l’unité de compostage pour les activités de gestion et de surveillance.

- Assurez‑vous d’un accès facile à une source d’eau pour humidifier les cellules au besoin.

Dimensionnement

La taille des cellules de compostage dépend :

- du nombre annuel prévu d’animaux morts de leur grosseur et de leur poids (annexe A)

- du genre de substrat utilisé dans le mélange de compostage

- des fluctuations des quantités d’animaux morts au fil des ans

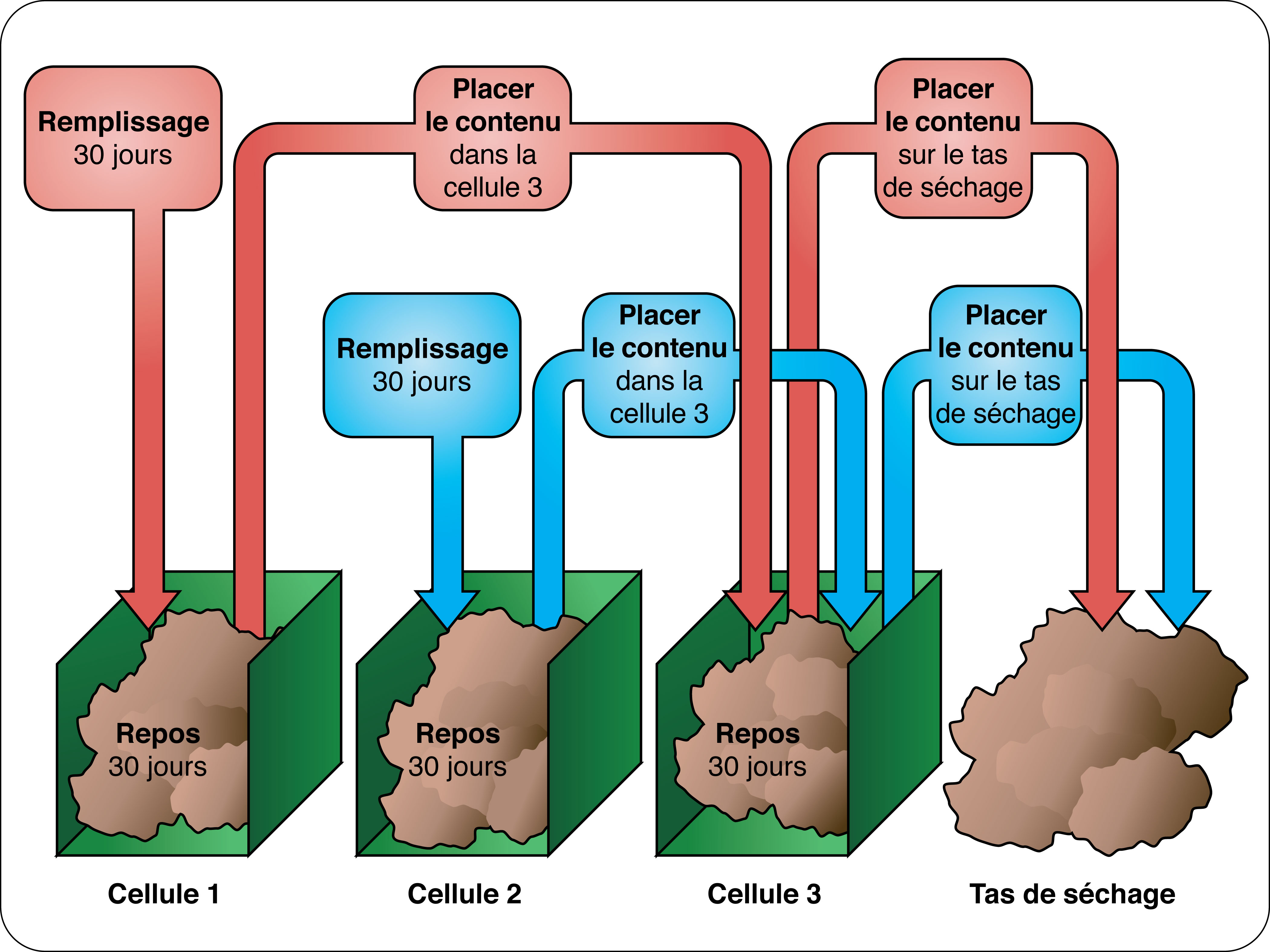

La plupart des systèmes devraient comprendre au moins trois cellules de compostage de taille égale, soit 2 cellules primaires pour le remplissage et l’échauffement primaire, et une cellule secondaire pour l’échauffement secondaire. Il est souhaitable d’aménager une quatrième cellule pour le stockage du compost mûr, ainsi qu’une cinquième et une sixième pour stocker le substrat à proximité (figure 2).

L’annexe B présente des exemples de dimensionnement des cellules. Celles‑ci ont habituellement la même taille et peuvent donc toutes être utilisées à n’importe quelle fin. Elles ont habituellement trois côtés et sont ouvertes à l’avant pour en faciliter l’accès.

Construction

Il y a de nombreuses façons de construire des systèmes de compostage en cellules, que ce soit une structure distincte construite expressément pour le compostage ou des unités aménagées à l’intérieur ou à côté de bâtiments existants. Cependant, tous les systèmes ont un plancher et des murs, et certains ont un toit.

Plancher

Selon le genre de sol (par exemple, argile), la LGEN n’exige pas nécessairement un plancher imperméable, comme en béton. Cependant, le béton est beaucoup plus facile à curer et à nettoyer, et il est recommandé pour un usage à long terme. Le plancher devrait empêcher le lixiviat (liquide produit par le tas) et les eaux de ruissellement (pluie) de contaminer l’environnement (figure 3). Normalement, le plancher est plat, sans inclinaison, et il comprend un joint imperméable le long du plancher et des murs.

Les cellules ne sont généralement pas remplies au point de déborder. La dalle située à l'avant facilite le nettoyage et est inclinée dans toutes les directions sauf vers les cellules. Les planchers des cellules sont légèrement inclinés vers l'arrière. L'exploitant a déclaré qu'il ferait une plateforme plus grande si c'était à refaire.

La cellule et la plateforme seront soumises à des conditions météorologiques difficiles et au passage de la machinerie, si bien que le béton choisi pour ce plancher devrait être au moins du béton aéré de 32 MPa. La dalle du plancher devrait être d’au moins 12,7 cm (5 po) d’épaisseur pour supporter le passage de la machinerie. On recommande d’ajouter une armature en treillis.

Murs

Les murs devraient avoir au moins 1,2 m (4 pi) de hauteur afin que la cellule puisse contenir un tas assez haut pour produire suffisamment de chaleur pendant les mois d’hiver. N’empilez pas de matière sur plus de 1,8 m (6 pi) de haut, sinon l’oxygène pourra difficilement pénétrer dans ses parties les plus profondes.

Les cellules plus profondes devront peut‑être être équipées d’un système plus coûteux de ventilation à air forcé sous le tas. Plus le tas est haut, plus le risque de compactage est grand et plus le danger de combustion spontanée dû à un effet cheminée dans le tas est élevé. Cependant ce phénomène est rare dans la plupart des systèmes de compostage à cellules.

Bâtissez les murs pour empêcher les charognards, dont la vermine, de s’approcher du compost, et pour permettre à la construction de résister aux contraintes imposées par l’utilisation de chargeuses et de grosses machines pour retourner les tas de compost. Des murs de béton (figure 4) sont recommandés, même si le bois est souvent utilisé.

Construisez des cellules avec trois côtés fermés par des murs, le quatrième côté étant ouvert et assez large pour laisser passer la machine qui sert à manutentionner le tas. Dimensionnez les cellules de manière à pouvoir les remplir en quelques semaines, pour que la première phase du compostage puisse débuter sans que le tas ne soit perturbé. La largeur de l’accès avant devrait être d’au moins 0,6 m (2 pi) de plus que celle de la chargeuse ou de la machine de retournement, mais elle ne devrait jamais être inférieure à 1,8 m (6 pi). L’installation d’une porte solide à l’avant permet d’éloigner les charognards. Vous pouvez également installer des planches amovibles à l’avant, comme le montre la figure 1, de façon à pouvoir laisser celles du bas en place au moment d’ajouter des animaux morts.

Toit

La nécessité d’un toit ne fait pas l’unanimité. Un toit ou une couverture empêche la pluie et la neige d’accroître le taux d’humidité dans les cellules. L’excès d’humidité augmente le risque de lixiviation et de ruissellement en plus de nuire au compostage, ce qui ajoute au risque d’odeurs si le tas devient anaérobie.

Cependant la construction d’un toit est coûteuse, et dans ce cas il faudra peut‑être ajouter de l’eau dans les cellules de compostage pendant les périodes les plus chaudes de l’année. Si vous installez un toit par‑dessus les cellules de compostage, veillez à assurer une bonne ventilation de la structure pour prévenir les dommages structuraux. La vapeur d’eau et le gaz ammoniac sont des sous‑produits du compostage qui peuvent altérer les surfaces en métal galvanisé ou en bois si on les laisse s’y condenser.

Cycle de compostage

Un cycle complet de compostage comporte 4 étapes principales :

- le remplissage de la cellule

- l’échauffement primaire

- l’échauffement secondaire

- le séchage

La réussite du compostage exige une gestion et un contrôle constants tout au long du cycle.

Pour simplifier le processus et en faire une routine, on considère que chacune des quatre étapes du cycle a normalement la même durée selon le temps minimum requis pour l’échauffement primaire. L’échauffement primaire est très important pour éviter la propagation d’infections et permettre la décomposition des tissus mous.

Remplissage de la cellule

Remplissez la cellule primaire sur une certaine période avec des animaux morts et du substrat. Le nombre de jours nécessaire pour remplir une cellule est fonction du poids moyen des animaux morts et du temps minimum requis pour l’échauffement primaire, comme le montre le tableau 2.

| Échauffement primaire | Carcasse la plus lourde (kg) | Animaux typiques |

|---|---|---|

| 30 jours | 16,3 kg (36 lb) | Toute la volaille, vison |

| 60 jours | 65,4 kg (144 lb) | Chèvres, la plupart des moutons, porcelets sevrés |

| 90 jours | 147 kg (335 lb) | Veaux de lait, porcs de finition |

| 120 jours | 261 kg (574 lb) | Bovins semi–finis, truies, verrats |

| 180 jours | 588 kg (1 294 lb) | Bovins et chevaux |

Le nombre de jours nécessaire pour remplir la cellule est moindre dans le cas des petites carcasses qui ne nécessitent pas un échauffement primaire aussi long. Cependant, dans certaines exploitations, la grosseur des animaux morts peut être très variable. C’est le cas, par exemple, dans une exploitation de naissage‑engraissage où l’on trouve de petits porcelets sevrés qui pèsent seulement 2,5 kg et de gros verrats de 250 kg, donc 100 fois plus gros. Dans ce cas, vous devrez peut‑être trouver un compromis pour la durée du remplissage. Vous pouvez remplir simplement la cellule en prenant tout le temps nécessaire, sans tenir compte de la grosseur des animaux morts, puis passer au stade de l’échauffement primaire, qui durera aussi longtemps qu’il le faut pour l’animal le plus gros. Vous pouvez aussi créer 2 systèmes de compostage parallèles, l’un pour les petits animaux, l’autre pour les plus gros.

Échauffement primaire

Pendant l’étape de l’échauffement primaire, le tas de compost ne doit absolument pas être perturbé, ce qui est essentiel pour réduire au minimum la propagation des infections et faciliter la décomposition des tissus mous

Durée (jours) = 7,42 × poids (kg) de la carcasse la plus lourde0,5

(La durée de l’échauffement primaire doit être d’au moins 10 jours.)

Compte tenu de la grosseur des animaux d’élevage habituels, la durée de l’échauffement primaire pourrait varier entre 10 jours dans le cas de volailles de 1,8 kg (4 lb) à 200 jours pour des vaches laitières de 725 kg (1 600 lb).

Le tableau 2 montre le poids maximum des carcasses selon les périodes typiques d’échauffement primaire, et il indique les types d’animaux recommandés dans chaque cas.

Après que la cellule primaire a été remplie pendant une période de 30 jours (pour la volaille), laissez les animaux morts subir l’étape de l’échauffement primaire dans la même cellule pendant 30 jours supplémentaires. Si les conditions conviennent aux microorganismes, la température du tas devrait varier entre 55 °C et 65 °C. Idéalement, elle doit se maintenir à ce niveau pendant au moins sept jours. Pendant que le contenu d’une cellule primaire est en cours de compostage, l’autre cellule primaire est en cours de remplissage.

Plus les taux de mortalité sont constants et uniformes pendant toute l’année, plus la cellule d’échauffement primaire pourra être petite. Cependant, le nombre d’animaux qui meurent est rarement constant pendant l’année. Si le nombre de pertes atteint des sommets pendant les chaleurs d’été, si les pertes sont plus nombreuses à certains stades de croissance, si vous envisagez d’accroître votre troupeau ou si votre exploitation fonctionne selon le système tout plein‑tout vide, vous devrez peut‑être prévoir une cellule primaire plus grande pour recevoir les animaux morts en plus grand nombre pendant une période plus courte.

Compte tenu de ces éléments, on a ajouté un « facteur de sécurité » au calcul des dimensions de la cellule pour obtenir une cellule primaire plus grande. On recommande un facteur de sécurité de 1,5 pour les fermes où les pertes sont relativement stables pendant l’année, et un facteur de 2,0 pour les fermes où elles fluctuent beaucoup (système tout plein‑tout vide). Les exemples de l’annexe B montrent comment appliquer les facteurs de sécurité au dimensionnement des cellules dans différents types de fermes. Les cellules trop grandes ne posent jamais de difficultés, contrairement à celles qui sont trop petites.

À la fin du stade d’échauffement primaire, le temps écoulé (pour la volaille) était :

30 jours pour le remplissage + 30 jours pour l’échauffement primaire = 60 jours

Échauffement secondaire

Après l’étape d’échauffement primaire dans la première cellule, faites passer le contenu de celle‑ci dans la cellule secondaire. À ce moment‑là, la température du matériau doit être redescendue à moins de 48 °C. La cellule secondaire est habituellement adjacente à la cellule primaire pour accélérer le chargement et le déchargement. Donc, s’il a fallu 30 jours pour remplir la cellule primaire, comme c’est le cas pour la volaille, elle devra être vidée tous les 60 jours (30 jours pour le remplissage et 30 jours pour l’échauffement primaire).

Assurez‑vous que les animaux morts qui dépassent de la matière que vous venez de retourner sont recouverts d’au moins 0,6 m (2 pi) de substrat. Laissez ce mélange sécher pendant 30 jours supplémentaires (pour la volaille), soit la durée du stade de l’échauffement secondaire. Le mélange et le déplacement des matières font pénétrer l’oxygène, et le processus de compostage actif s’accélère de nouveau. La température du tas devrait de nouveau augmenter pour atteindre entre 55 °C et 65 °C, et y demeurer pendant au moins 7 jours pour assurer un compostage efficace. Pendant cette phase d’échauffement, la température s’élèvera autant que pendant la phase d’échauffement primaire, mais il se peut qu’elle ne s’y maintienne pas aussi longtemps. La phase principale du processus de compostage est achevée lorsque l’échauffement secondaire a eu lieu et que la température est retombée à moins de 48 °C.

À la fin du stade d’échauffement secondaire, le temps écoulé (pour la volaille) était :

30 jours pour le remplissage + 30 jours pour l’échauffement primaire + 30 jours pour l’échauffement secondaire = 90 jours

Séchage

Retirez le mélange de compost de la cellule secondaire et tamisez ou broyez le contenu s’il contient encore des fragments d’os visibles mesurant plus de 15 cm (6 po) ou d’autres matières animales mesurant plus de 25 mm (1 po). Cela est plus fréquent dans le cas d’animaux morts pesant plus de 200 kg (440 lb). Replacez ces gros fragments dans la cellule primaire pour qu’ils se décomposent davantage. Le compost devrait sécher pendant au moins 30 jours de plus (pour la volaille). La figure 5 illustre le processus complet pour la volaille. C’est le même processus dans le cas des animaux plus gros, mais chaque étape dure plus longtemps.

À la fin du stade de séchage, le temps écoulé (pour la volaille) était :

30 jours pour le remplissage + 30 jours pour l’échauffement primaire + 30 jours pour l’échauffement secondaire + 30 jours pour le séchage = 120 jours

Gestion

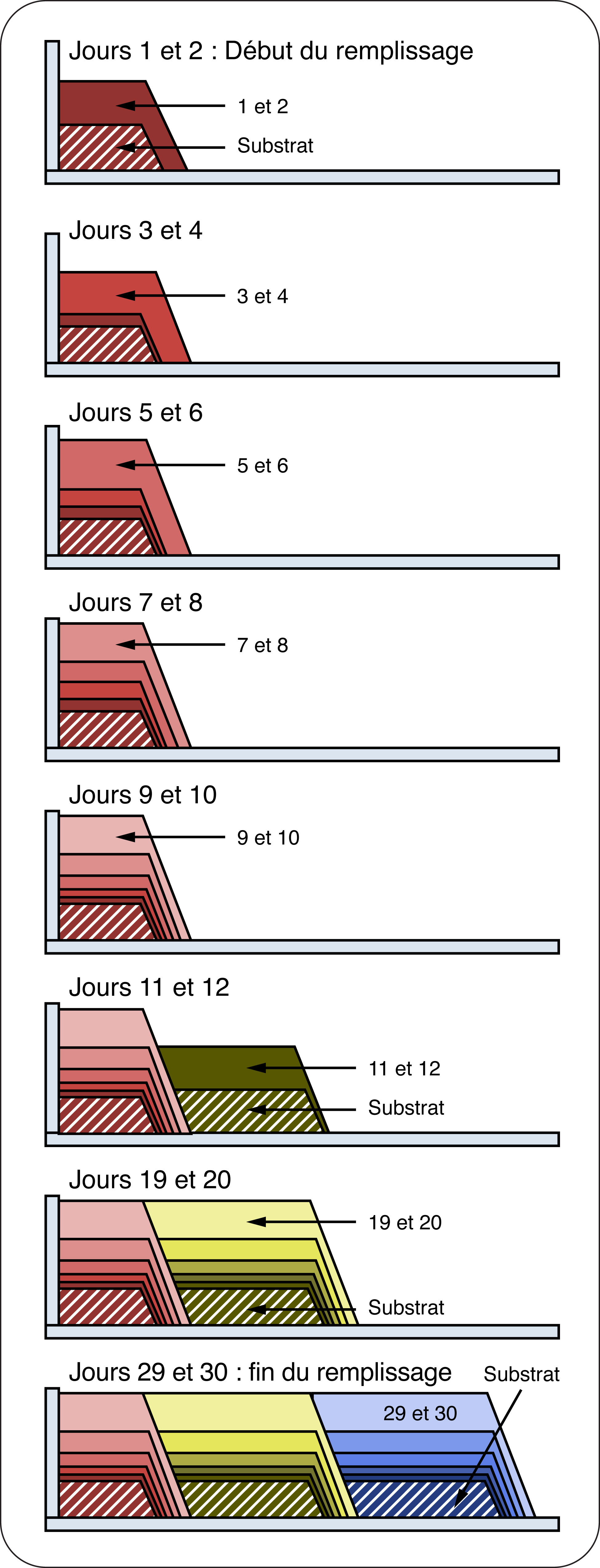

Le remplissage de la cellule primaire est le stade le plus important de tout le processus. La figure 6 montre comment on peut remplir une cellule de volaille pendant une période de 30 jours (jours 1‑10, 11‑20, 21‑30).

Première étape : Formation de la couche de base

Étalez du substrat dans la cellule primaire de façon à couvrir le tiers de son plancher le plus au fond. Le substrat devrait avoir une épaisseur de 0,6 m (2 pi) partout où des animaux morts seront ajoutés, mais il devrait se réduire à presque rien à peu près à mi‑longueur.

Deuxième étape : Ajout d’une couche d’animaux morts

Placez les animaux morts uniformément sur le substrat à au moins 0,3 m (1 pi) des murs de la cellule. Si possible, évitez qu’ils se touchent. Couchez les gros animaux sur le côté et, au besoin, sectionnez les ligaments et les tendons des pattes et pliez ceux‑ci pour éviter qu’ils dépassent. On peut crever les grandes cavités des carcasses pour réduire le gonflement et les empêcher de sortir du tas, mais cela ne semble pas accélérer beaucoup le compostage.

Troisième étape : Recouvrement des animaux morts avec le substrat

Humidifiez le substrat, au besoin, de manière à obtenir un taux d’humidité se situant entre 40 % et 65 %, en n’oubliant pas que les carcasses vont ajouter de l’humidité au mélange. Recouvrez immédiatement les animaux morts avec une couche de substrat d’au moins 0,6 m (2 pi). Assurez‑vous que toutes les parties des carcasses seront toujours recouvertes de 0,6 m de substrat, en tenant compte du fait qu’il y aura beaucoup de tassement à mesure que les animaux se décomposeront et que les cavités s’affaisseront.

Quatrième étape : Ajout d’animaux morts

Raclez une partie de la couche supérieure ou de l’avant du tas de compost en laissant de 0,2 à 0,3 m (8 à 12 po) de substrat sur la couche précédente d’animaux morts. Ajoutez des carcasses sur le tas en suivant les deuxième et troisième étapes, jusqu’à ce que le tas de compost atteigne la hauteur souhaitée de 1,5 à 1,8 m (5 à 6 pi), les 9e et 10e jours. Essayez de maintenir la surface supérieure relativement plate ou même concave (en forme de soucoupe) pour permettre à l’eau de pluie de pénétrer directement dans le tas et prévenir le ruissellement. Étendez du substrat sur le plancher dans le deuxième tiers de la cellule pour former la couche de base, et répétez les deuxième et troisième étapes pour remplir la cellule.

Cinquième étape : Arrêt du remplissage et début du stade d’échauffement primaire

Lorsque la cellule est pleine, il est important de laisser le tas de compost au repos pendant 30 jours de plus (pour la volaille) sans jamais le perturber pendant toute cette période. Cela favorise l’échauffement.

Surveillance du compost

Sans surveillance, la bonne gestion de votre système de compostage est impossible. Surveillez le tas chaque jour pour vérifier l’état de la couverture de substrat, la température et l’humidité, et notez ces renseignements dans votre registre. Surveillez les charognards et prenez les mesures nécessaires pour prévenir la lixiviation et le ruissellement.

Température

Le moyen le plus rapide et le plus simple de déterminer si le processus fonctionne bien consiste à surveiller la température interne des tas de compost d’animaux. Vous devrez acheter un thermomètre à compost en acier inoxydable muni d’une tige de 6 mm (¼ po) de diamètre et d’au moins 1 m (3 pi) de longueur (figure 7).

Si les microorganismes sont efficaces, les températures des cellules primaire et secondaire devraient augmenter rapidement après la formation des tas pour atteindre entre 55 °C et 65 °C et s’y maintenir pendant au moins 7 jours consécutifs. Si les températures descendent sous 48 °C, le processus de compostage est interrompu parce qu’un ou plusieurs des paramètres requis ne se situent pas dans la bonne fourchette. Si la température dépasse 71 °C, les microorganismes sont détruits et la masse peut s’enflammer spontanément. (Voir le guide de dépannage à l’annexe C.)

Il est difficile de faire du compostage en hiver parce que les basses températures extérieures produisent un refroidissement excessif de la cellule de compostage. Si vous commencez un nouveau tas pendant l’hiver, assurez‑vous qu’au moins la moitié du substrat est constituée de compost partiellement mûr, puisque cette matière est déjà chaude et qu’elle se composte activement. Évitez d’ajouter des animaux gelés aux tas de compost, ce qui aurait pour effet de refroidir ce dernier.

Humidité

Si le tas de compost est assez chaud, et s’il n’y a pas de problèmes de ruissellement ou d’odeurs, il est inutile de vérifier sa teneur en humidité. Dans le cas contraire, voir le guide de dépannage à l’annexe C.

Consignation de renseignements importants

Outre les dates, le nombre, les espèces et le poids des animaux morts ajoutés au tas de compost, pour les renseignements qu’il est obligatoire de consigner aux termes du Règlement, établissez un système simple de consignation des températures, des observations générales sur le processus de compostage, des problèmes et des mesures que vous avez prises pour les régler. Vous pourrez ainsi voir plus facilement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre exploitation et apporter rapidement les solutions qui s’imposent.

Biosécurité

Pour empêcher la propagation de maladies par les charognards et la vermine, il est essentiel de bien gérer le site de compostage. Dans les cellules de compostage, recouvrez toujours les carcasses d’une quantité suffisante de substrat. Pour éviter d’attirer les charognards, après avoir retourné le compost, assurez‑vous qu’aucune carcasse partiellement décomposée ne se trouve sur la plateforme devant les cellules. Tondez la pelouse autour du site et réduisez au minimum le nombre d’endroits où les charognards et la vermine peuvent se cacher à proximité. Certains producteurs installent des appâts à rongeurs autour du site de compostage.

Compost mûr

Un compost qui a subi une bonne maturation dégage une légère odeur de terre et, par sa couleur et sa texture, il rappelle l’humus ou le terreau d’empotage (figure 8). Il peut rester de minuscules portions d’os après le stade du séchage, mais elles finiront par se décomposer facilement, en particulier si elles ont déjà subi un deuxième échauffement primaire. Le compost devrait alors être prêt à être épandu sur les terres.

Sommaire

À condition qu’il soit bien planifié et bien géré, le compostage à la ferme est une méthode efficace et écologique d’élimination des cadavres de bétail et de volailles. Comme pour toute chose, cela nécessite un certain apprentissage, mais à terme, la gestion des systèmes de compostage exige de moins en moins de temps.

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les exigences visant les différents modes d’élimination des cadavres d’animaux en consultant la page Web Gestion des cadavres d’animaux d’élevage en Ontario.

Annexe A : Estimations de pertes dues aux morts d'animaux dans les exploitations agricoles typiques de l'Ontario

100footnote d Vachesèveaux

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Vaches, plus 4 % de taureaux | 104 | 500–700 | 590 | 3 | 1 770 |

| Veaux mort–nés, jusqu'à 1 semaine | 0 | 40 | 40 | 4 | 160 |

| Veaux (1 semaine–7 mois) | 90 | 40–260 | 113 | 4 | 453 |

| Génisses de relève (7 mois–vêlage) | 15 | 250–500 | 333 | 2 | 667 |

Total morts/an : 13 morts

Total poids des carcasses/an : 3 050 kg

Total kg/unité/an : 30,5 kg/vache

1 000 veaux d'engraissement (1 cycle/an)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Veaux placés/cycle (7–16 mois) | 1 000 | 260–568 | 363 | 20 | 7 253 |

Total kg/unité/an : 7,25 kg/animal

100 vaches laitires (Holstein, de gros gabarit)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Vaches en âge de produire du lait | 100 | 522–860 | 635 | 3 | 1 904 |

| Veaux (1 semaine–5 mois) | 20 | 45–182 | 91 | 3 | 272 |

| Veaux mort–nés, jusqu' à 1 semaine | 0 | 45 | 45 | 7 | 315 |

| Génisses (5 mois–vêlage) | 80 | 182–522 | 295 | 1 | 295 |

Total morts/an : 14 morts

Total poids des carcasses/an : 2 786 kg

Total kg/unité/an : 27,86 kg/vache

100 chevres laitieres

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Chèvres en âge de produire du lait, plus 4 % de boucs | 104 | 60–70 | 63 | 4 | 253 |

| Chevreaux nés/an (y comprend mort–nés) | 175 | 5–25 | 12 | 15 | 175 |

| Chèvres de relève (2 mois–mise–bas) | 13 | 14–60 | 29 | 1 | 29 |

Total morts/an : 20 morts

Total poids des carcasses/an : 458 kg

Total kg/unité/an : 4,58 kg/chèvre

10 chevaux de selle (noter le nombre peu élevé de pertes dans une petite exploitation)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Gabarit moyen (1–10 ans; 50 % de juments) | 10 | 364–635 | 454 | 0,2 | 91 |

| Poulains–pouliches (naissance–12 mois) | 2 | 82–364 | 176 | 0,2 | 35 |

Total morts/an : 0,4 morts

Total poids des carcasses/an : 126 kg

Total kg/unité/an : 12,61 kg/cheval

1 000 visons, femelles reproductrices ( l'exclusion des pertes l'écorchage)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Femelles reproductrices, plus 20 % de mâles | 1 200 | 1,6–2,2 | 1,8 | 24 | 43 |

| Petits/an (5/portée) | 5 000 | 0,01–2,2 | 0,74 | 375 | 278 |

Total morts/an : 399 morts

Total poids des carcasses/an : 321 kg

Total kg/unité/an : 0,32 kg/femelle

100 lapines reproductrices

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Lapines reproductrices, plus 5 % mâles | 105 | 4,0–5,4 | 4.5 | 5 | 22 |

| Lapines de relève–30 % (12–22 semaines) | 32 | 2,3–5,4 | 3,33 | 1 | 3 |

| Petits/an (8/portée × 7 portées/an × 80 % conception) | 4 480 | 0,01–2,2 | 0,74 | 672 | 497 |

Total morts/an : 678 morts

Total poids des carcasses/an : 523 kg

Total kg/unité/an : 5,23 kg/lapine

100 000 poulets griller (6 cycles/an)footnote g

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Poulets placés/croissance de 40 jours | 100 000 | 0,04–2,2 | 0,76 | 24,000 | 18 240 |

Total kg/unité/an : 0,03 kg/poulet

10 000 poules reproductrices de type griller

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Poules | 10 000 | 2,2–3,5 | 2,63 | 800 | 2 107 |

| Coqs (10 % des poules) |

1 000 | 2,8–4,9 | 3,50 | 100 | 350 |

Total morts/an : 900 morts

Total poids des carcasses/an : 2 457 kg

Total kg/unité/an : 0,25 kg/poule

10 000 poules pondeuses

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Poules (à l'exclusion des poules de réforme, en fin du cycle) | 10 000 | 1,3–1,7 | 1,43 | 550 | 788 |

Total kg/unité/an : 0,08 kg/poule

10 000 dindes (4 cycles/an)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Dindes placées/cycle (1 jour–mise en marché) | 10 000 | 0,06–7,87 | 2,66 | 2 400 | 6 392 |

Total kg/unité/an : 0,16 kg/dinde

10 000 dindons (3 cycles/an)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Dindons placés/cycle (1 jour–mise en marché) | 10 000 | 0,06–14,8 | 4,97 | 3 000 | 14 920 |

Total kg/unité/an : 0,50 kg/dindon

1 000 truies (sevrage précoce en isolement)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Truies et jeunes truies | 1 000 | 136–227 | 166 | 72 | 11 976 |

| Porcelets nés/an (12/portée; 2,3 portées/truie) | 27 600 | 1,1–5,5 | 2,6 | 4 140 | 10 626 |

Total morts/an : 4 212 morts

Total poids des carcasses/an : 22 602 kg

Total kg/unité/an : 22,6 kg/truie

1 000 porcelets sevrés précocement en isolement (6,5 cycles/an)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Porcelets placés/cycle | 1 000 | 5,5–26,5 | 12,5 | 150 | 1 875 |

Total kg/unité/an : 0,29 kg/porcelet

1 000 porcs d'engraissement finition (3 cycles/an)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Porcs placés/cycle | 1 000 | 26,5–20 | 58 | 60 | 3 460 |

Total kg/unité/an : 1,15 kg/porc

100 brebis à viande

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Brebis, plus 4 % de béliers et relève | 120 | 69–100 | 79 | 5 | 397 |

| Agneaux nés/an (y compris mort–nés) | 175 | 5–25 | 12 | 17 | 198 |

| Agneaux d'engraissement (nés dans l'année) | 140 | 25–55 | 35 | 3 | 105 |

Total morts/an : 25 morts

Total poids des carcasses/an : 700 kg

Total kg/unité/an : 7,0 kg/brebis

1 000 veaux de grain (1 cycle/an)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Veaux placés/cycle (1 semaine–mise en marché) | 1 000 | 45–313 | 134 | 70 | 9 403 |

Total kg/unité/an : 9,4 kg/veau

1 000 veaux de lait (2,5 cycles/année)

| Exploitations et taille |

Nbre d'animaux par troupeau | Fourchette de poids (kg) | Poids moyen |

Nbre d'animaux morts par an | Poids des carcasses (kg) |

|---|---|---|---|---|---|

| Veaux placés/cycle (1 semaine–mise en marché) | 1 000 | 45–215 | 102 | 100 | 10 167 |

Total kg/unité/an : 4,07 kg/veau

Annexe B. Feuille de calcul pour le dimensionnement des cellules de compostage des animaux morts

| Ligne | Étapes pour déterminer la taille de la cellule de remplissage | Placement par cycle de croissance Exemple 1 : 100 000 poulets à griller |

Placement par cycle de croissance Exemple 2 : 1 000 truies (sevrage précoce en isolement) |

Placement par cycle de croissance Exemple 3 : 300 brebis à viande |

Votre ferme |

|---|---|---|---|---|---|

| A | Déterminez le poids total en kg des animaux morts de votre ferme à l’aide de l’annexe A. | 18 240 kg poids moyen de 0,76 kg | 22 602 kg poids moyen de 2,6-166 kg | 2 100 kg poids moyen de 12-79 kg | ta réponse ici |

| B | À partir du poids moyen des animaux morts et du tableau 2, déterminez si la durée du stade d’échauffement primaire devrait être de 30, 60, 90, 120, 180 jours, ou autre. | Le poids moyen est de 0,76 kg : alors, choisissez 30 jours | Parce que les truies sont assez grosses, choisissez 120 jours | Compte tenu de la fourchette de poids, choisissez 60 jours | ta réponse ici |

| C | Déterminez le genre de substrat que vous utiliserez et sa densité (voir le tableau 1 ou calculer la densité apparente). | Sciure, à raison de 234 kg/m3 | Sciure, à raison de 234 kg/m3 | Paille de blé hachée à raison de 135 kg/m3 | ta réponse ici |

| D | Facteur de sécurité pour le dimensionnement des cellules de compostage :

|

Tout plein-tout vide : choisissez 2,0 | Pertes assez constantes : choisissez 1,5 | Choisissez 2,0 parce que le troupeau peut s’agrandir dès que le prix de l’agneau sera favorable. | ta réponse ici |

| V | Déterminez le volume (m3) d’une cellule de remplissage à l’aide de la formule :V = A × B ÷ C × D ÷ 365 jours/an. | Volume = 18 240 kg × 3 jours ÷ 234 kg/m3 × 2 ÷ 365 jours = 12,8 m3 | Volume = 22 602 kg × 120 jours ÷ 234 kg/m3 × 1,5 ÷ 365 jours = 47,6 m3 | Volume = 2 100 kg × 60 jours ÷ 135 kg/m3 × 2,0 ÷ 365 jours = 5,1 m3 | ta réponse ici |

| LA | Déterminez la largeur (m) de l’ouverture de la cellule de remplissage : minimum 1,8 m (6 pi) et 0,6 m (2 pi) plus large que l’équipement servant à retourner le tas. | Une chargeuse à direction à glissement mesure 1,2 m de largeur + 0,6 m = 1,8 m (6 pi) | Une chargeuse frontale mesure 2,4 m de largeur + 0,6 m = 3,0 m (10 pi) | Une chargeuse à direction à glissement mesure 1,2 m de largeur + 0,6 m = 1,8 m (6 pi) | ta réponse ici |

| H | Déterminez la hauteur maximale (m) de la cellule : 1,2 m–1,8 m (4-6 pi). | Une chargeuse à direction à glissement peut manœuvrer à une hauteur de 2,0 m (6,5 pi); la cellule devrait donc mesurer 1,5 m (5 pi) de hauteur pour que le conducteur puisse voir | Une chargeuse frontale peut manœuvrer à une hauteur de 3,0 m (9,9 pi); la cellule devrait donc mesurer 1,8 m (6 pi) | Une chargeuse à direction à glissement peut manœuvrer à une hauteur de 2,0 m (6,5 pi); la cellule devrait donc mesurer 1,5 m (5 pi) de hauteur pour que le conducteur puisse voir | ta réponse ici |

| LO | Déterminez la longueur (m) de la cellule de remplissage à l’aide de la formule : LO = V ÷ LA ÷ H | Longueur = 12,8 m3 ÷ 1,8 m ÷ 1,5 m = 4,7 m (15,5 pi) | Longueur = 47,6 m3 ÷ 3,0 m ÷ 1,8 m = 8,8 m (29 pi) | Longueur = 5,1 m3 ÷ 1,8 m ÷ 1,5 m = 1,9 m (6 pi) | ta réponse ici |

| - | Autres cellules requises (de taille égale)

|

Aménagez 6 cellules égales : 1,8 m largeur × 4,7 m longueur × 1,5 m hauteur :

|

Aménagez 6 cellules égales : 3,0 m largeur × 8,8 m longueur × 1,8 m hauteur :

|

Aménagez 3 cellules égales : 1,8 m largeur × 1,9 m longueur × 1,5 m hauteur :

|

ta réponse ici |

Annexe C. Guide de dépannage

Température inadéquate

| Problème | Cause | Solution possible |

|---|---|---|

| Trop basse | Tas trop humide | Défaire le tas et le refaire avec plus de substrat.Mettre le tas à l'abri des précipitations ou lui donner une forme qui limite l'absorption de l'eau. |

| Trop basse | Rapport C/N faible | Évaluer la quantité et le type de substrat et faire les rajustements nécessaires. |

| Trop basse | Porosité trop élevée | Remplacer le substrat existant totalement ou en partie par de la sciure ou un autre substrat à petites particules. |

| Trop basse | Épaisseur de la couche de substrat externe insuffisante | Ajouter du substrat sur le dessus du tas. |

| Trop élevée | Tas trop sec | Verser de l’eau sur les cadavres. |

Les matériaux ne se décomposent pas

| Problème | Cause | Solution possible |

|---|---|---|

| Les matériaux ne se décomposent pas | Teneur en carbone faible | Évaluer la quantité et le type de substrat et faire les rajustements nécessaires. |

| Les matériaux ne se décomposent pas | Couches de cadavres insuffisamment espacées | Réarranger le tas en veillant à ce qu'il y ait de 0,2 m à 0,3 m (8 à 12 po) de substrat entre les couches. |

| Les matériaux ne se décomposent pas | Cadavres trop peu espacés | Réarranger les cadavres pour qu'ils ne se touchent pas. |

| Les matériaux ne se décomposent pas | Cadavres placés trop près du pourtour de la cellule | Réarranger le tas pour que les cadavres soient placés à au moins 0,3 m (1 pi) des murs de la cellule. |

Odeur

| Problème | Cause | Solution possible |

|---|---|---|

| Mauvaises odeurs, forte odeur de soufre, acides organiques | Tas trop humide | Retirer le contenu de la cellule et refaire le tas avec plus de substrat. Abriter le tas ou lui donner une forme qui limite l'absorption de l'eau. |

| Mauvaises odeurs, forte odeur de soufre, acides organiques | Couche externe de substrat insuffisante | Ajouter du substrat pour que la couche fasse 0,6 m (2 pi) d'épaisseur. |

| Mauvaises odeurs, forte odeur de soufre, acides organiques | Aération insuffisante | Évaluer la quantité et le type de substrat et faire les rajustements nécessaires. Remplacer le substrat, totalement ou en partie, par un substrat fait de plus grosses particules. Réarranger le tas pour que les cadavres soient à au moins 0,4 m (1 pi) des côtés de la cellule. |

| Mauvaises odeurs, forte odeur de soufre, acides organiques | Encroûtement excessif en surface | Casser la croûte superficielle et éviter d'utiliser un substrat qui est gelé ou trop humide. |

| Odeur de charogne | Couche externe de substrat insuffisante | Ajouter du substrat pour que la couche fasse 0,6 m (2 pi) d'épaisseur. |

| Odeur de charogne | Tas trop froid | Suivre les étapes expliquées plus haut sous Température inadéquate. |

| Ammoniac | Faible teneur en carbone | Évaluer la quantité et le type de substrat et faire les rajustements nécessaires. |

Mouches

| Problème | Cause | Solution possible |

|---|---|---|

| Mouches | Couche externe de substrat insuffisante | Ajouter du substrat pour que la couche fasse 0,6 m (2 pi) d'épaisseur. |

| Mouches | Mauvaises conditions sanitaires | Évacuer le lixiviat qui s'écoule autour du tas. Maintenir une zone propre, sans détritus, autour de l'unité de compostage. |

| Mouches | Tas trop froid | Suivre les étapes expliquées plus haut sous Température inadéquate. |

| Mouches | Tas trop chaud | Ajouter de l'eau sur les cadavres. |

Animaux/vermine

| Problème | Cause | Solution possible |

|---|---|---|

| Animaux/vermine | Protection inadéquate | Ajouter du substrat pour que la couche fasse 0,6 m (2 pi) d'épaisseur. Poser une clôture autour de l'unité de compostage. Fermer les cellules. |

Avis de non-responsabilité

Les renseignements dans ce document sont fournis à titre d’information seulement et ne devraient pas être utilisés pour déterminer vos obligations légales. Pour ce faire, consultez la loi pertinente. Si vous avez besoin de conseils juridiques, consultez un avocat. En cas de contradiction entre l’information fournie dans la fiche technique et toute loi applicable, la loi a préséance.

La version anglaise de cette fiche technique a été rédigée by Bill Groot‑Nibbelink, spécialiste de la réglementation de l’élevage de bétail, ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO), Hugh Fraser, ing., protection des cultures horticoles et manutention après récolte, MAAARO, et Daniel Ward, ing., équipement et structures pour volaille et autres animaux, MAAARO.

Notes en bas de page

- note de bas de page[a] Retour au paragraphe Le rapport C/N et la teneur en matière sèche varient considérablement et peuvent être déterminés uniquement par des analyses de laboratoire.

- note de bas de page[b] Retour au paragraphe La densité apparente peut varier considérablement. Le meilleur moyen de la vérifier consiste à employer la procédure expliquée plus loin.

- note de bas de page[c] Retour au paragraphe Berge, A., T. Glanville, P. Millner et D. Klingborg. « Methods and microbial risks associated with composting of animal carcasses in the United States », Journal of American Veterinary Medicine Association, janvier 2009, volume 234, no 1, p. 47‑56.

- note de bas de page[d] Retour au paragraphe Les tailles d'exploitations sont exprimées en multiples de 10 pour faciliter les extrapolations vers des valeurs plus élevées ou moins élevées.

- note de bas de page[e] Retour au paragraphe Pour les élevages ayant plus d'un cycle par an, les pertes par mortalité semblent élevées (par exemple, 100 000 poulets à griller × 6 cycles/an × taux de mortalité de 4 % = 24 000 poulets morts/an).

- note de bas de page[f] Retour au paragraphe Les poids moyens sont ceux qui sont employés dans le logiciel NMAN, qui comportent un biais vers les valeurs les plus faibles de l'intervalle.

- note de bas de page[g] Retour au paragraphe Incluant la livraison à la ferme d'un supplément de 2 % d'individus d'un jour, ce qui est la norme dans l'industrie.