Rapport annuel de 2020–2021 de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario

L’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO)

L’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO) est une personne morale sans but lucratif de la province, créé en vertu de la Loi sur l’Institut de recherche agricole de l’Ontario (Loi de l’IRAO). Il relève directement de la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. En vertu de la Loi sur l’ARIO, les responsabilités de l’Institut de recherche sont les suivantes :

- offrir des conseils stratégiques à la ministre en matière de recherche agroalimentaire;

- assumer les fonctions de propriétaire de 15 propriétés à vocation de recherche dans la province et les gérer;

- diriger la revitalisation de l’infrastructure de recherche agroalimentaire de la province

- susciter de l’intérêt pour la recherche comme moyen de développer en Ontario une grande efficacité dans la production et la commercialisation des produits agricoles;

- à la demande de la directrice de la recherche, conclure des ententes à des fins de préservation et de protection des terres agricoles dans la province.

Le gouvernement de l’Ontario, par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (MAAARO), est la principale source de financement de l’IRAO, même si d’autres sources financent aussi les programmes, comme l’autorise la Loi sur l’IRAO. Les autres sources de financement proviennent du secteur commercial ou des revenus de redevances et elles peuvent être désignées ou non pour des projets en particulier.

Que fait l’IRAO?

Offrir des conseils stratégiques, défendre des intérêts et agir à titre de chef de file :

L’IRAO conseille la ministre sur les orientations stratégiques en matière de recherches qui contribuent à la prospérité, à la compétitivité et à la viabilité du secteur agricole et de l’alimentation et des collectivités rurales de l’Ontario. De plus, l’IRAO plaide en faveur d’avoir un système de recherche robuste.

Gestion des propriétés à vocation de recherche :

Les stations et les infrastructures de recherche constituent une plateforme importante pour mener des recherches agroalimentaires. L’IRAO possède 15 de ces propriétés dispersées dans la province, où l’on peut effectuer des recherches sur une grande variété de questions agroalimentaires. L’IRAO dirige actuellement la mise en œuvre d’une stratégie de réinvestissement visant à revitaliser l’infrastructure de recherche dans le but de soutenir les recherches axées sur la demande.

Membres de l’IRAO

L’IRAO est composé d’au plus 15 membres qui représentent l’industrie agricole de pointe de l’Ontario et témoignent de son envergure. On y trouve notamment :

- des agriculteurs;

- des partenaires de l’industrie agricole et des affaires rurales;

- des chercheurs.

Les membres de l’Institut sont déterminés à promouvoir :

- l’excellence et l’innovation de la recherche dans les domaines de l’agroalimentaire et des affaires rurales;

- la pertinence de la recherche par rapport aux besoins de l’industrie et de la société;

- une prise de décision efficace et éclairée;

- les principes de déontologie en recherche.

Perspective fédérale

Une personne représentant Agriculture et Agroalimentaire Canada est membre d’office de l’IRAO. Elle y apporte un point de vue fédéral en ce qui concerne les activités de recherche partout au Canada.

Protocole d’entente

La relation entre la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et l’IRAO est définie par un protocole d’entente (PE), lequel vise les objectifs suivants :

- établir au nom de l’organisme les rapports de responsabilité entre la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, la directrice de la recherche et le président de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario;

- clarifier les rôles et les responsabilités de la ministre, de la directrice de la recherche, du président, du sous-ministre, du contrôleur et des membres de l’organisme;

- énoncer les attentes associées aux ententes opérationnelles, administratives et financières ainsi qu’aux ententes relatives à la dotation en personnel, aux vérifications et à la production de rapport entre l’IRAO et le MAAARO.

Lettre de mandat de l’IRAO

Dans la lettre de mandat de l’IRAO de 2020-2021, la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales explique ses attentes et ses directives à l’égard de l’IRAO pour l’année. Le travail accompli par les membres pour fixer les buts, les objectifs et l’orientation stratégique permet à l’IRAO de continuer à soutenir la recherche et l’innovation dans le secteur agroalimentaire et de stimuler la croissance économique et l’emploi et d’assurer la viabilité en Ontario. En tant que membres du gouvernement de l’Ontario, les organismes sont censés agir dans l’intérêt des Ontariens, notamment de faire des thèmes suivants une priorité :

1. Gestion immobilière

- Fonctionner dans les limites des allocations de l’organisme.

- Reconnaître et rechercher les occasions de générer des revenus, d’appliquer des pratiques novatrices et d’améliorer la viabilité des programmes.

- Reconnaître et rechercher l’efficacité et les occasions d’épargner.

- Respecter les directives applicables en matière de centralisation de la chaîne d’approvisionnement.

2. Conseil stratégique

- Continuer de conseiller la ministre et le Ministère en matière de stratégies à prendre pour répondre aux questions et aux priorités actuelles de recherche, afin de contribuer à la prospérité, à la compétitivité et à la viabilité du secteur agricole et de l’alimentation et des collectivités rurales de l’Ontario.

- Conseiller la ministre et le Ministère sur les stratégies à adopter pour répondre aux besoins à long terme du secteur agroalimentaire en matière de recherche, afin que les secteurs agricole et alimentaire de l’Ontario conservent leur position de chef de file mondial dans les années à venir.

3. Promotion et défense du système ontarien de recherche et d’innovation dans le secteur de l’agroalimentaire et des produits agricoles

- Défendre la valeur du système de recherche et d’innovation de l’Ontario dans le domaine de l’agroalimentaire et des produits agricoles en favorisant les actions d’information ciblées, en établissant des relations entre l’IRAO et les acteurs de l’industrie afin de faire connaître davantage le milieu, de mobiliser et d’obtenir un soutien relatif aux priorités de recherche et d’innovation et au renouvellement de l’infrastructure de recherche nécessaire pour maintenir et renforcer la compétitivité régionale, nationale et mondiale de l’Ontario.

- Élaborer un plan pour mieux communiquer la valeur et le rendement du capital investi dans l’infrastructure de l’IRAO et du système de recherche qu’il soutient.

4. Administration efficace et efficiente

- Continuer à recourir aux services de secrétariat du MAAARO afin d’assurer une administration efficace et efficiente des programmes de recherche libre du Ministère, des activités et des rapports financiers exacts et réalisés dans des délais raisonnables, ainsi que tous les aspects de la gestion des biens et de la revitalisation des capitaux permanents.

- Continuer à respecter toutes les dispositions de la Directive concernant les organismes et les nominations et d’autres directives gouvernementales selon les besoins.

Membres de l’IRAO pour 2021-2022

| Membres de l’IRAO pour 2021-2022 | Date de nomination | Date d’échéance | Rémunération journalière |

|---|---|---|---|

| Dr. Lorne Hepworth (président) | 18 janvie 2019 | 18 janvie 2022 | 221 $ |

| Mme Rose Marie Gage (vice-présidente) | 9 mars 2018 | 8 mars 2024 | 184 $ |

| Mme Jennifer Doelman | 8 mars 2021 | 7 mars 2024 | 168 $ |

| M. David Jenkins | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2023 | 168 $ |

| M. Nevin McDougall | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2023 | 168 $ |

| M. David McInnes | 30 novembre 2020 | 29 novembre 2023 | 168 $ |

| Dr. Gord Surgeoner | 2 juin 2005 | 12 mars 2022 | 168 $ |

| M. Evert Veldhuizen | 2 janvier 2019 | 1er janvier 2022 | 168 $ |

| M. Ken Wall | 7 décembre 2020 | 6 décembre 2023 | 168 $ |

| Dr. Youbin Zheng | 21 janvier 2021 | 20 janvier 2024 | 168 $ |

| Directrice de la recherche | Lee-Ann Walker |

|---|---|

| Contrôleuse | Sue Mihelchic |

| Membre d’office d’Agriculture et Agroalimentaire Canada | Marie-José Loffredo-Forest, directrice générale, Agriculture et Agroalimentaire Canada |

| Services de secrétariat offert à l’IRAO : personnel de la Direction de la recherche et de l’innovation du MAAARO | Jen Liptrot, directrice, Direction générale de la recherche et de l’innovation Kelli Rice, chef, Unité de la responsabilisation, de la gestion et de l’administration en matière de recherche Adam Meyer, chef, Unité de recherche et de la gestion des connaissances |

L’IRAO est composé d’au plus 15 membres nommés par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Le président peut recommander la nomination de certains membres afin de garantir une représentation diversifiée de compétences, d’expériences et de perspectives. Les membres du conseil sont nommés pour un mandat de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions. En 2020-2021, six nouveaux membres ont été nommés, portant le nombre de membres à dix.

Le Conseil a tenu trois réunions dont les discussions portaient sur une variété de sujets tels que les priorités de recherche et l’incidence de la COVID-19, les initiatives récentes relatives à la stratégie sur l’infrastructure et aux constructions, les documents de communication de l’IRAO, les discussions avec le sous-ministre du MAAARO, les stratégies de reprise suite à la pandémie et la planification stratégique.

Lettre du président

2021 septembre

L’honorable Lisa Thompson

Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Édifices de l’Assemblée législative, Toronto (Ontario) M7A 1A3

Madame la Ministre,

C’est avec plaisir que je présente le 57e rapport annuel de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO) pour l’exercice financier de 2020-2021. Au cours de l’année dernière, l’IRAO a continué de faire avancer les grands thèmes de son mandat malgré les contraintes associées à la pandémie de COVID-19.

Cette pandémie a mis en évidence les pressions et les défis liés à la nécessité d’assurer un approvisionnement alimentaire sûr, abondant et stable en période de grande perturbation de l’économie générale de l’Ontario. La pandémie a grandement affecté le système agroalimentaire, sur le plan de la main-d’œuvre, de l’approvisionnement et du prix des produits de base. Heureusement, l’investissement continu de l’IRAO dans des plateformes de recherche modernes permet d’aider le secteur agroalimentaire de l’Ontario à s’adapter aux secousses provoquées par la pandémie mondiale. Les progrès réalisés dans les domaines de l’élevage, des grandes cultures et de la recherche en serre dans les stations de recherche de l’IRAO stimulent l’innovation tout en offrant des solutions « faites en Ontario » aux problèmes découlant de la pandémie. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de la sécurité alimentaire nationale et la nécessité de mener ici des recherches qui s’appuient sur les principales forces de la province en matière de production et de transformation alimentaire.

Durant cette année remplie de défis, l’IRAO a continué à faire avancer des composantes importantes de sa stratégie relative au renouvellement de l’infrastructure, à forger des partenariats au sein de la chaîne de valeur agroalimentaire, et à mettre l’accent sur l’importance de la recherche et de l’innovation comme moyens de bâtir et de maintenir l’avantage concurrentiel de l’Ontario sur le plan de la progression du secteur agroalimentaire et des produits agricoles.

Pour l’exercice financier de 2021-2022, l’IRAO continuera à réaliser de grandes avancées malgré les contraintes budgétaires que pose la pandémie de COVID-19. La modernisation de sa capacité et de ses plateformes centrales de recherche dans plusieurs secteurs clés, allant du bétail aux grandes cultures et en passant par l’aquaculture, reste au cœur des plans de l’IRAO. La poursuite de la modernisation des plateformes de recherche et de l’infrastructure permettra aux producteurs de l’Ontario de prospérer alors que la province émerge de la pandémie.

Citons parmi ces projets :

- l’aménagement d’un nouveau parc d’engraissement pour les bovins au Centre ontarien de recherche sur le bétail d’Elora qui sera doté de dispositifs permettant une alimentation de précision aux fins de recherche;

- la construction d’une installation pour le nouveau Centre ontarien de recherche sur le porc à la station de recherche d’Elora;

- la mobilisation des organismes du secteur avicole pour discuter des futurs investissements dans la recherche avicole à Elora;

- l’élaboration de plans de construction d’une nouvelle usine d’aliments pour animaux à Elora pour soutenir la recherche sur l’alimentation des porcs et éventuellement de la volaille;

- l’augmentation de la capacité relative à l’alimentation et à la préparation pour soutenir le cheptel de recherche laitière et sur les bovins à la station de recherche d’Elora;

- deux nouveaux bâtiments affectés aux services de recherche agronomique à Ridgetown et New Liskeard, donnant ainsi les moyens d’effectuer des recherches sur les grandes cultures, dans les sols du nord et ceux du sud de la province;

- la poursuite de la cession des actifs en surplus à Alfred, Kemptville, New Liskeard, Arkell et Guelph, en vertu des lois en vigueur.

Avec les partenaires de l’industrie et le milieu de la recherche, l’IRAO persistera à mettre l’accent sur les investissements ciblés dans le secteur de la recherche agroalimentaire qui profitent à l’économie de l’Ontario et qui favorisent une croissance et une viabilité continues pour les années à venir alors que la province émerge d’une pandémie.

Grâce à un large éventail de connaissances et de compétences, les membres de l’IRAO continueront à fournir des conseils stratégiques, faisant preuve d’adaptabilité et de flexibilité tout au long de la reprise suivant la pandémie.

Le secteur agroalimentaire de l’Ontario a fait preuve d’une grande résilience dans sa capacité à fournir des aliments aux Ontariens malgré la pandémie. Ce sont les investissements antérieurs et permanents dans la capacité de recherches en agroalimentaire qui permettent au secteur agroalimentaire de l’Ontario de proposer des solutions et des technologies novatrices qui préservent la capacité de production alimentaire de la province.

Le secteur agroalimentaire demeure une pierre angulaire de la force et de la prospérité économiques de l’Ontario et nous continuons à être enthousiasmés par les investissements effectués en infrastructure et dans les projets de recherche qui favoriseront la pérennité de l’agriculture dans la province.

Cordialement,

Lorne Hepworth

Président, Institut de recherche agricole de l’Ontario

Rapport du président et de la directrice

Nous avons le plaisir de faire le point et de présenter les principaux événements qui ont marqué l’exercice 2020-2021 de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario (IRAO) et son soutien habituel à la recherche et à l’innovation agroalimentaire en Ontario.

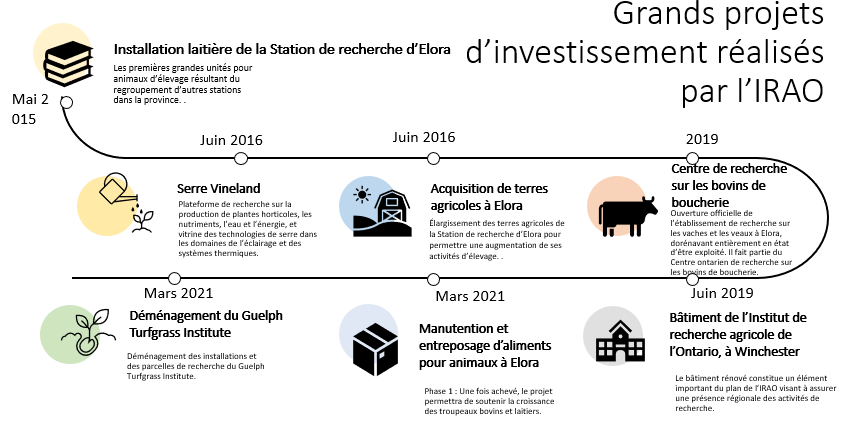

Stratégie concernant l’infrastructure de recherche

La stratégie de l’IRAO en matière d’infrastructure de recherche dicte la marche à suivre pour renouveler et moderniser le réseau des stations de recherche agroalimentaire en Ontario. La mise en œuvre de cette stratégie mène à la création de plateformes de recherche et d’innovation de pointe axées sur le consommateur ainsi que sur les résultats commerciaux et économiques. Parmi les avantages que cela comporte, mentionnons la création de produits nouveaux et à valeur ajoutée, la mise au point de solutions aux problèmes actuels et aux problèmes émergents, ainsi que la validation de nouveaux processus et de nouvelles technologies et méthode dans le contexte ontarien.

Une des pierres angulaires de la stratégie de l’IRAO en matière d’infrastructure est le dialogue direct entre l’industrie, le gouvernement et le milieu universitaire, l’objectif étant de traiter des principaux domaines de recherche et de répondre aux besoins prioritaires dans le secteur agroalimentaire de l’Ontario. Une infrastructure moderne engendre l’excellence scientifique, la transmission du savoir et la reconnaissance de l’industrie, éléments qui constituent des conditions à la croissance économique du secteur de l’agroalimentaire et des produits agricoles de la province.

L’IRAO continue de planifier et de faire des investissements stratégiques en infrastructure grâce à sa stratégie désignée. Celle-ci reçoit l’aval de l’industrie, qui finance en partie les projets (généralement à hauteur de 20 %). Elle repose sur deux piliers : la modernisation de l’infrastructure de recherche et la stimulation des gains d’efficacité sur le plan opérationnel dans l’ensemble du portefeuille des stations de recherche grâce à la consolidation des établissements et du bétail.

Ce réinvestissement dans l’infrastructure de recherche en cette période de grandes difficultés associées à la pandémie se voit dans divers projets de l’IRAO partout dans la province :

- Construction de deux nouveaux bâtiments pour les services de recherche agronomique à Ridgetown et New Liskeard qui répondront aux besoins de recherche sur les grandes cultures dans le sud-ouest et le nord de l’Ontario, permettant à l’IRAO de céder un large éventail de bâtiments destinés aux grandes cultures qui sont vétustes au sein du portefeuille de l’IRAO, qui étaient plus coûteux à entretenir et qui avaient atteint leur durée de vie utile pour la recherche.

- Progrès importants dans l’aménagement du nouveau Guelph Turfgrass Institute situé à l’Arboretum de l’Université de Guelph, dans le cadre du dessaisissement général (en cours) de l’ancienne station de recherche de Guelph.

- Début de la construction d’un nouveau parc d’engraissement pour bovins destiné à la recherche. Cet ajout au complexe du Centre ontarien de recherche sur le bétail permet le regroupement de l’ensemble du cheptel bovin destiné à la recherche situé dans les autres régions de la province à Elora. L’IRAO peut dorénavant céder plusieurs bâtiments d’élevage de bovins de boucherie qui ne sont plus adaptés à la recherche et dont l’exploitation et l’entretien sont coûteux en raison de leur ancienneté.

- Réalisation de la phase de conception avancée du nouveau Centre ontarien de recherche sur les porcs. Le nouveau centre à Elora remplacera les établissements actuels d’Arkell dont la durée de vie utile est largement dépassée, qui sont coûteux à exploiter et à entretenir et difficiles à moderniser en raison de leur âge. Les établissements de recherche envisagés refléteront davantage l’état actuel de l’industrie de la production en Ontario, entraînant de meilleurs résultats de recherche appliquée pour le secteur.

Les travaux en cours et la réalisation de ces grands projets témoignent de la manière dont la stratégie en matière d’infrastructure de l’IRAO continue de progresser, malgré les difficultés.

Gestion immobilière

En plus de s’occuper de la prestation des programmes, l’Université de Guelph et le Centre de recherche et d’innovation de Vineland (CRIV) ont exploité les stations de recherche appartenant à l’IRAO et ont assuré les services de gestion immobilière, y compris le programme de petites immobilisations, en vertu d’ententes avec l’IRAO.

Programme de petites immobilisations

Le programme des petites immobilisations de l’IRAO est un programme pluriannuel permanent qui finance l’ensemble du portefeuille immobilier de l’Institut; fonds qui sont destinés à l’entretien, à la mise à niveau, aux systèmes liés aux programmes, à l’équipement et à l’infrastructure des bâtiments et des sites. Le Programme est conforme à la stratégie en matière d’infrastructure plus large de l’IRAO, qui vise à développer et à renouveler l’infrastructure de recherche de base et à faciliter l’abandon des infrastructures vieillissantes en créant des efficacités opérationnelles par le regroupement et la colocation afin de réduire l’empreinte globale des stations de recherche.

Les critères pour déterminer les besoins annuels en ce qui concerne le Programme reposent sur des domaines prioritaires tels que la sécurité (humaine et animale), la réglementation, l’intégrité des bâtiments et les problèmes de défaillance de l’équipement qui affectent le fonctionnement des bâtiments et des programmes dans le réseau de propriétés de l’IRAO.

Les plans annuels de petites immobilisations sont présentés à l’IRAO par l’Université de Guelph et le CRIV au début de chaque exercice financier, en mettant en relief les projets prioritaires pour chaque station de recherche. Ces projets peuvent être réalisés tout au long de l’année ou peuvent couvrir plusieurs exercices financiers, selon leur taille et leur portée.

Le programme est financé par un transfert annuel du MAAARO, auquel vient s’ajouter une partie des revenus de l’IRAO, notamment les revenus locatifs.

Programmes de recherche

Le Programme de Nouvelles orientations de recherche et le Programme de recherche sur la salubrité des aliments, programmes de recherche libre du ministère administrés auparavant par l’IRAO, ont été remplacés en 2019-2020 par l’ Initiative ontarienne pour la recherche agroalimentaire (IORA), financée dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement du succès combiné des programmes du MAAARO qu’elle remplace. Les priorités de recherche pour l’exercice d’application 2020-2021 étaient la salubrité des aliments, la santé et la protection des végétaux et les systèmes de production durables.

Aucun appel de propositions n’a été lancé dans le cadre du programme de Nouvelles orientations de recherche ou le Programme de recherche sur la salubrité des aliments en 2020-2021, mais l’IRAO continue d’administrer les projets pluriannuels actifs jusqu’à ce qu’ils soient terminés.

L’IRAO continue également d’administrer les projets actifs dans le cadre du programme 2018-2019 de la Coopération Québec-Ontario pour la recherche agroalimentaire jusqu’à ce que tous les projets soient terminés en 2022.

Accès à l’infrastructure de recherche de l’IRAO

Les chercheurs continuent de tirer profit du réseau de stations de recherche de l’IRAO par l’entremise de l’Alliance pour l’innovation agroalimentaire en Ontario. Entre autres, les chercheurs de l’Université de Guelph jouissent d’un accès subventionné aux stations de recherche de l’IRAO en vue de rendre possible la réalisation d’un large éventail de projets de recherche dans le secteur agroalimentaire. Il s’agit d’une ressource très utile pour les chercheurs, sans compter qu’elle aide à maximiser l’utilisation de l’infrastructure de recherche de l’IRAO. Voici quelques exemples de projets réalisés en 2020-2021 :

Systèmes de production concurrentielle :

- la génétique et la sélection pour accroître la résistance au syndrome de la mort subite dans le soja;

- une approche innovante de l’éclaircissage des pêches pour améliorer l’efficacité de la main-d’œuvre, la qualité des fruits et les aspects économiques des vergers;

- la sélection assistée par marqueur moléculaire pour améliorer la teneur en protéines des graines de haricot sec;

- la survie suite à l’englacement du blé d’hiver.

Santé et protection des végétaux :

- l’évaluation de tactiques de lutte non insecticide qui peuvent être utilisées dans le cadre d’un programme de lutte intégrée contre les parasites afin d’améliorer la gestion du doryphore de la pomme de terre dans les champs de tomates et de pommes de terre;

- la création de programmes de lutte intégrée contre les mauvaises herbes notamment pour lutter contre les herbes résistantes à de multiples herbicides, par la rotation des cultures, la réduction de la largeur des rangs, le couvert végétal, les nouveaux hybrides/cultivars de cultures résistants aux herbicides et les modes d’action multiples d’herbicides efficaces dans les cultures de maïs, de soja, de haricots secs et de céréales;

- l’identification et la gestion des maladies de la carotte causées par Pythium. De nouvelles méthodes moléculaires seront mises au point et testées afin de déterminer quelles espèces d’agents pathogènes sont présentes et d’évaluer la présence de ces agents dans les sols des champs, ce qui permettra aux agriculteurs d’éviter les champs à haut risque;

- la modernisation de la gestion de la légionnaire unie en Ontario. Le projet permettra d’améliorer la détection et la surveillance de l’insecte; il sera accessible aux producteurs de céréales de l’Ontario en temps réel;

- stratégies novatrices pour la lutte contre les mauvaises herbes communes dans les champs de haricots secs en Ontario.

Santé et bien-être des animaux :

- l’amélioration de la capacité des porcelets et des poussins à produire une réponse immunitaire aux agents pathogènes. Le SARS-CoV-2 chez le vison : développement d’un vaccin et d’un test sérologique;

- l’évaluation de l’enfouissement en surface comme stratégie de gestion de la mortalité porcine en Ontario;

- solution non antibiotique pour améliorer la santé des veaux; étude de la mortinatalité et de la mortalité néonatale chez les porcs;

- développement de vaccins contre l’entérite nécrotique chez les poulets.

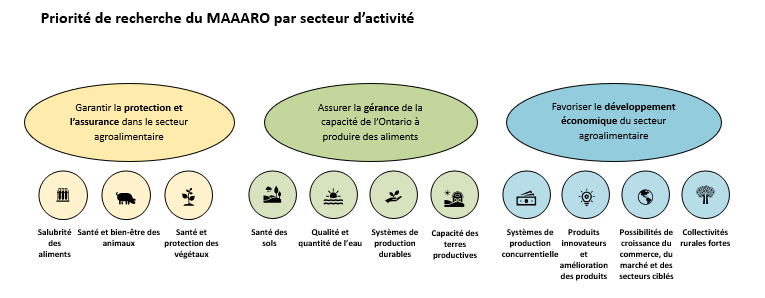

Établissement des priorités en recherche

Le MAAARO continue de réaliser les priorités du gouvernement, notamment de contribuer à l’emploi et de tenir compte des investissements, de l’environnement et des changements climatiques, de la sécurité alimentaire et de la confiance de la population. Pour faciliter ce processus, les investissements du Ministère dépendent de la structure que constituent les priorités de recherche, en accord avec les grandes sphères du MAAARO. Ces priorités ont été établies en 2019 à la suite des directives de la haute direction voulant que les domaines d’intérêt de la recherche soient clairement liés aux résultats souhaités dans chaque sphère, en fonction de l’ensemble des conseils émanant du Ministère.

Agissant de structure fondamentale, les onze domaines prioritaires du programme de recherche sont censés rester statiques. Toutefois, les domaines d’intérêt et les questions de recherche qui en découlent sont examinés chaque année et mis à jour en conséquence dans le cadre du cycle annuel d’établissement des priorités de recherche.

L’IRAO conseille la ministre sur l’orientation stratégique de l’établissement des priorités de recherche. Les conseils portent notamment sur les questions et les possibilités de recherche émergentes afin de favoriser le développement de l’Ontario en tant que chef de file mondial du secteur agroalimentaire.

Les priorités de recherche du MAAARO guident une gamme de programmes ministériels qui couvrent l’éventail complet de la recherche et de l’innovation. Les leviers du programme permettent la mobilisation de différents partenaires possédant une gamme variée de savoir-faire, et leur flexibilité permet d’envisager divers degrés d’intervention, de direction et de précision au sein des priorités. Il s’agit d’une stratégie à long terme qui favorise l’innovation et la recherche.

Application et transfert des connaissances

Le programme d’application et de transfert des connaissances (ATC) s’appuie sur les résultats des investissements provinciaux en matière de recherche et d’innovation qui ont généré de nouvelles connaissances; il encourage également l’utilisation de ces nouvelles connaissances pour avoir une réelle influence sur le secteur et la prise de décisions économiques. Chacune des propositions soumises dans le cadre du programme de recherche livré par l’Alliance pour l’innovation agroalimentaire en Ontario et de l’Initiative ontarienne pour la recherche agroalimentaire (IORA) doit comporter un plan d’application et de transfert des connaissances qui définit les principaux auditoires ciblés pour communiquer les conclusions des projets de recherche, et qui offre un aperçu des méthodes de mobilisation utilisées pour faire part des procédés et des résultats de recherche aux acteurs de l’industrie. Le MAAARO continue d’assumer la surveillance annuelle des plans d’ATC pour veiller à leur bonne mise en œuvre. Ce processus accélère la mise en application des résultats et il permet aux acteurs du secteur agroalimentaire d’entendre directement les chercheurs.

Le MAAARO s’est adapté à l’environnement COVID-19, directement ou par l’entremise de ses partenaires, et a continué à fournir les services prévus de diffusion des connaissances, à l’interne comme à l’externe, au moyen de produits et d’événements virtuels. Le passage au mode virtuel a permis à la fois de pérenniser les activités planifiées de manière stratégique et, dans certains cas, d’élargir le nombre d’activités pouvant être réalisées et la portée à des publics plus larges, atteignant ceux qu’il est normalement impossible d’atteindre.

Sur le plan externe, les activités d’application et de transfert des connaissances sont passées des habituels événements en personne à des conférences virtuelles sur diverses plateformes de diffusion. Citons en exemple la conférence sur le renforcement des dispositions d’application et de transfert des connaissances intitulée Advancing the Science of KTT in Agri-Food (les progrès de la science de l’ATC en agroalimentaire) : une activité sur l’échange de connaissances organisée par le partenariat Université de Guelph-MAAARO (163 participants), et le forum de recherche sur la santé des sols : nouveau comportement, données de base et pratiques de gestion bénéfique (PGB) (227 participants). Les symposiums de recherche collaboratifs du MAAARO et de l’Université de Guelph, organisés par le département d’économie alimentaire, d’agriculture et des ressources et l’École de conception environnementale et de développement rural (les deux événements ont attiré en moyenne 50 employés du MAAARO), ont également eu lieu virtuellement, permettant à un plus grand nombre de personnes d’y participer. Les résultats de sondage de clôture des événements étaient favorables et le webinaire a été un succès.

Conclusion

Plusieurs réalisations ont été concrétisées au cours de la dernière année relativement à la stratégie d’infrastructure de l’IRAO, ainsi qu’à l’efficacité de la gestion immobilière et de la prestation de programmes de recherche. L’année à venir promet la même chose et nous avons très hâte de nous mettre à la tâche.

Enfin, nous aimerions remercier toutes les personnes qui soutiennent la recherche et l’innovation agroalimentaires dans la province, soit l’industrie, le milieu universitaire et les différents ordres de gouvernement.

Lorne Hepworth

Président, Institut de recherche agricole de l’Ontario

Lee-Ann Walker

Directrice de la recherche, Institut de recherche agricole de l’Ontario

Information financière

Indicateurs de rendement

Conformément au cadre des indicateurs de rendement décrit dans le protocole d’entente convenu entre l’IRAO et le ministère, les indicateurs de rendement suivants ont été circonscrits dans le domaine de la planification et de la gestion de l’infrastructure.

Indicateur de rendement 1 : Augmentation des investissements ou de la collaboration des tierces parties relativement au renouvellement de l’infrastructure de recherche et développement.

Objectif : Au moins 20 % des dépenses en immobilisations pour les nouveaux projets d’immobilisations doivent provenir de sources non gouvernementales.

Résultat : L’apport de l’industrie dans le cadre de projets d’immobilisations ciblant l’infrastructure de recherche représente au minimum 20 %. Pour les projets actuels, les associations Beef Farmers of Ontario et Ontario Pork ont promis de couvrir 20 % du coût des immobilisations pour les nouveaux établissements. Quant au projet ciblant les bovins de boucherie, les coûts totaux prévus s’élèvent à 15,5 millions de dollars, dont 3 millions de dollars seront versés par l’industrie. Pour les installations porcines, le budget estimé est de 15 millions de dollars (en attendant l’achèvement de la phase de conception).

Indicateur de rendement 2 : Utilisation des stations de recherche exprimée en pourcentage d’utilisation et en capacité disponible de chaque station de l’IRAO.

Objectif : Station de recherche sur le bétail : 44 %; Station de recherche sur les cultures : 78 %

Résultat : L’utilisation et la capacité des propriétés de l’IRAO sont déterminées en calculant le taux d’utilisation de chaque station de recherche, dont la valeur ciblée est le taux d’utilisation de 2020-2021. En ce qui concerne les stations de recherche sur le bétail, l’unité de suivi est le jour de recherche animale. L’utilisation d’animaux est rigoureusement contrôlée par les protocoles obligatoires en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche et par le Conseil canadien de protection des animaux. Les gestionnaires de station font rapport du nombre réel de jours où chaque animal a été mis à contribution dans chacun des essais. Il est possible d’utiliser les animaux dans le cadre de plusieurs essais menés concurremment si leurs paramètres n’interfèrent pas les uns avec les autres. Dans le cas de stations de recherche sur les cultures, l’unité de suivi est la superficie en parcelles de recherche exprimée en hectares (ha). La superficie est allouée chaque saison et les essais ne se chevauchent généralement pas.

Le taux d’utilisation est déterminé en additionnant la superficie utilisée aux fins de recherche à celle en préparation selon les exigences relatives à la recherche, puis en divisant cette superficie totale par la capacité de la station. La superficie en préparation tient compte de la rotation des cultures nécessaire, du remplacement des animaux ou de la durée du cycle de recherche dans les établissements d’animaux où les activités sont régies selon l’espace accessible.

En général, les taux d’utilisation des stations de recherche sur les cultures sont supérieurs à ceux des stations de recherche sur le bétail. Les essais sur les cultures peuvent, dans une certaine mesure, prendre de l’ampleur afin d’utiliser efficacement la superficie en parcelles de recherche accessible. Il suffit d’augmenter le nombre de répétitions ou celui des variétés mises à l’épreuve ou évaluées pour en déterminer le potentiel d’amélioration génétique ou de rendement. En revanche, les essais sur le bétail doivent se limiter à la nature du troupeau hébergé, ainsi qu’au nombre ou au type d’enclos accessibles. Les essais ne peuvent donc pas être réalisés à grande échelle pour accroître l’utilisation de l’installation. Par exemple, dans les établissements destinés aux vaches et veaux de boucherie des centres ontariens de recherche sur les bovins de boucherie à Elora et New Liskeard, le vêlage a lieu annuellement au début du printemps. Les essais qui consistent à faire des observations sur une courte période lors du développement d’un veau ne peuvent être réalisés que peu de temps après le vêlage. Il n’est pas possible d’introduire des veaux supplémentaires dans le troupeau isolé durant l’année, même si l’espace libre permettait de le faire.

La capacité et le taux d’utilisation des stations de recherche durant 2019-2020 sont présentés dans les tableaux ci-dessous.

Capacité et utilisation des stations de recherche sur le bétail

Le taux moyen d’utilisation des stations s’élevait à 50,5 % en 2019-2020, dépassant la cible fixée à 49 %. Ce taux d’utilisation a connu une légère augmentation par rapport à celui des stations de recherche sur le bétail en 2018-2019. L’utilisation des stations destinées aux bovins de boucherie (Elora et New Liskeard) a diminué comparativement au dernier exercice en raison du déménagement vers le nouvel établissement à Elora en cours d’année. À l’instar de ce qui a été constaté au Centre ontarien de recherche sur les bovins laitiers, les projets de recherche ont tendance à être en perte de vitesse pendant la période précédant un déménagement. Plusieurs années peuvent être nécessaires avant que les activités reprennent complètement. Cette utilisation réduite a été compensée par l’augmentation des autres taux d’utilisation à plusieurs autres stations.

| Station de recherche sur le bétail | Capacité (jra) | Utilisation aux fins de recherche (jra) | Préparation préalable à la recherche (jra) | Taux d’utilisation (%) |

|---|---|---|---|---|

| Alma – aquaculture | 111 690 | 8 961 | 28 105 | 33,2 % |

| Arkell – équin | 11 680 | 11 113 | 365 | 98,3 % |

| Arkell – avicole | 3 923 750 | 1 903 755 | 335 800 | 57,1 % |

| Arkell – porcin | 156 950 | 115 587 | 14 600 | 82,9 % |

| Elora – bovin | 206 995 | 14 595 | 38 895 | 25,8 % |

| Elora – laitier | 173 010 | 54 723 | 83 950 | 80,2 % |

| New Liskeard – bovin | 164 250 | 140 | 27 375 | 16,8 % |

| Ponsonby – établissement pour animaux en général | 100 375 | 25 656 | 21 900 | 47,4 % |

| Ponsonby – ovin | 102 200 | 2641 | 10 950 | 13,3 % |

| Total – Stations de recherche sur le bétail | 4 950 900 | 2 137 171 | 561 940 | 50,5 % |

Valeur de 2019-2020 : 50.5 %

Objectif : 49 % ?

Valeur de 2018-2020 : 48.9 % ?

La durée de la préparation en prévision de projets de recherche équine à Arkell est passée de 1 095 jours en 2018-2019 à 365 jours en 2019-2020, puisqu’il y a eu remplacement d’un seul cheval, plutôt que de trois l’exercice précédent.

Capacité et utilisation des stations de recherche sur les cultures

Le taux d’utilisation moyen des stations de recherche sur les cultures a atteint 80,7 % en 2019-2020, dépassant ainsi la cible fixée à 78 %. Les stations d’Elora et de Ridgetown continuent d’afficher des taux d’utilisation élevés, tandis que celles d’Emo et de New Liskeard disposent d’espace pour d’autres projets de recherche. Étant donné l’embauche de professeurs supplémentaires pour la recherche sur les cultures dans le nord de la province, le taux d’utilisation de ces stations devrait augmenter à l’avenir.

Des modifications mineures de la capacité ont été apportées aux données des stations de recherche sur les cultures en 2019-2020. La capacité de la station d’Emo est passée de 21,25 ha à 17,85 ha en raison du calcul de la superficie des zones non cultivées. De même, la capacité de la station de Simcoe est passée de 69,40 ha à 46,78 ha en raison du calcul de la superficie des bâtiments, des stationnements et des terrains verts, et du reclassement de certaines zones comme ne convenant pas à la recherche. La capacité de la station de Winchester est passée de 36,42 ha à 40,51 ha en raison du calcul de la superficie des bâtiments et des cours à la suite de la construction des nouveaux bâtiments. Enfin, la capacité de la station de Woodstock est passée de 60,70 ha à 58,88 ha, car une plus grande superficie a été louée par le Canadian Outdoor Farm Show à des fins de démonstration en 2019-2020. Le résultat net est que la capacité disponible pour les parcelles de recherche est passée de 618,81 ha en 2018-2019 à 595,13 ha en 2019-2020. La superficie en préparation préalablement aux projets de recherche, c’est-à-dire celle provenant de la rotation des cultures, est passée de 236,17 ha en 2018-2019 à 249,81 ha en 2019-2020. La rotation varie selon la pratique agronomique et les exigences particulières des projets de recherche. Dans l’ensemble, l’utilisation aux fins de recherche a connu une hausse, passant de 251,07 ha à 253,13 ha au cours de 2019-2020.

| Station de recherche sur les cultures | Capacité (superficie des parcelles [ha]) | Utilisation aux fins de recherche (superficie des parcelles [ha]) | Préparation préalable à la recherche (superficie des parcelles [ha]) | Taux d’utilisation (%) |

|---|---|---|---|---|

| Cedar Springs | 7,28 | 6,47 | 0,00 | 88,9 % |

| Elora | 154,35 | 54,31 | 95,51 | 97,1 % |

| Emo | 17,85 | 6,64 | 1,05 | 43,1 % |

| Guelph | 76,89 | 55,68 | 0,00 | 72,4 % |

| Huron | 42,90 | 21,85 | 18,62 | 94,3 % |

| Muck | 2,06 | 1,86 | 0,00 | 90,2 % |

| New Liskeard | 51,31 | 7,73 | 18,09 | 50,3 % |

| Ridgetown | 96,32 | 39,66 | 52,61 | 95,8 % |

| Simcoe | 46,78 | 25,50 | 17,40 | 91,7 % |

| Winchester | 40,51 | 17,04 | 19,42 | 90,0 % |

| Woodstock | 58,88 | 16,39 | 27,11 | 73,9 % |

| Total – Stations destinées aux cultures | 595,13 | 253,13 | 249,81 | 80,7 % |

Valeur de 2019-2020 : 80,7 %

Objectif : 78 % ?

Valeur de 2018-2020 :: 78,1 % ?

L’Université de Guelph recherche les occasions d’augmenter les taux d’utilisation en augmentant l’efficacité, notamment, en permettant la réalisation simultanée d’un nombre accru d’essais, en améliorant l’infrastructure, par exemple, par l’ajout de tuyaux pour améliorer le drainage, ce qui permet de réaliser un nombre accru d’essais aux stations, en favorisant l’exécution de projets de recherche supplémentaires aux stations sous-utilisées, et en prévoyant d’autres mesures visant à simplifier l’administration des programmes de recherche. Puisque ces initiatives n’en sont qu’à leurs débuts, on peut s’attendre à un accroissement modeste de l’utilisation durant les prochaines années.

États financiers vérifiés

Consulter les états financiers vérifiés 2020-2021 de l’IRAO.

Notes en bas de page

- note de bas de page[1] Retour au paragraphe Il s’agit de la moyenne des taux d’utilisation de toutes les stations.

- note de bas de page[2] Retour au paragraphe Il s’agit de la moyenne des taux d’utilisation de toutes les stations.