Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore

Le présent document fournit des renseignements sur les mesures à prendre lorsque des résultats non satisfaisants sont obtenus de l’analyse microbiologique d’échantillons d’eau potable prélevés dans les réseaux d’eau potable pour lesquels un traitement au chlore n’est pas utilisé.

Introduction

Le présent document de procédure décrit les mesures correctives à prendre lorsque des résultats non satisfaisants sont obtenus de l’analyse microbiologique d’échantillons d’eau potable prélevés dans les réseaux d’eau potable visés par le Règl. de l’Ont. 170/03, Réseaux d’eau potable, pris en application de la Loi sur la salubrité de l’eau potable pour lesquels un traitement au chlore n’est pas utilisé.

Les mesures correctives pour les réseaux d’eau potable sont prescrites par l’annexe 18 du Règl. de l’Ont. 170/03. Cette procédure est adoptée en référence au Règl. de l’Ont. 170/03 et, ce faisant, constitue également un document réglementaire qu’il faut obligatoirement utiliser en cas de prescription. Il pourrait servir à orienter d’autres scénarios.

En vertu du Règl. de l’Ont. 170/03, l’installation et l’utilisation d’équipement de traitement, y compris la filtration et la désinfection, sont exigées sur tous les réseaux d’eau de surface, à moins que certaines exemptions s’appliquent ou que la dispense des exigences réglementaires soit accordée.

Cette procédure s’applique aux réseaux dans lesquels l’eau souterraine ou l’eau souterraine sous l’influence de l’eau de surface constitue une source d’approvisionnement en eau brute, mais ne s’applique pas aux réseaux d’eau de surface. Elle mentionne plusieurs possibilités de mesures correctives que les propriétaires de réseaux d’eau potable peuvent prendre pour s’assurer d’éliminer la contamination microbiologique.

Résultats d’analyse insatisfaisants relatifs à la qualité de l’eau

Aux fins de la présente procédure :

Comme le définit le Règl. de l’Ont. 170/03, l’expression « Prélever de nouveaux échantillons et les faire analyser » signifie, en ce qui concerne les mesures correctives découlant de l’analyse d’un échantillon d’eau pour un paramètre microbiologique,

- prélever, à peu près en même temps, un ensemble d’échantillons d’eau

- dont au moins un échantillon est prélevé à l’endroit où l’on avait prélevé l’échantillon qui avait nécessité la mesure corrective

- dont au moins un échantillon est prélevé à un endroit situé à une bonne distance en amont de l’endroit décrit à l’alinéa a), s’il est raisonnablement possible de le faire

- dont au moins un échantillon est prélevé à une bonne distance en aval de l’endroit décrit à l’alinéa a), s’il est raisonnablement possible de le faire

- effectuer, sur les échantillons prélevés, la(les) même(s) analyse(s) qui a(ont) donné lieu à la mesure corrective

Le propriétaire du réseau d’eau potable doit veiller à ce que la mesure corrective suivante soit prise après un résultat d’analyse microbiologique (c.-à-d. Escherichia coli, coliformes totaux ou autres bactéries) insatisfaisant:

Escherichia coli

Si le résultat d’analyse non satisfaisant indique la présence d’Escherichia coli (E. coli), le propriétaire/exploitant du réseau d’eau potable doit :

- signaler immédiatement le résultat d’analyse insatisfaisant au médecin hygiéniste et au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

- prendre immédiatement toutes les mesures possibles pour aviser tous les utilisateurs de l’eau du système qu’ils doivent recourir à une autre source d’approvisionnement en eau potable ou, en l’absence d’une autre source, faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de l’utiliser

- prélever de nouveaux échantillons conformément au paragraphe 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 du Règl. de l’Ont. 170/03 et signaler tout résultat d’analyse insatisfaisant d’un nouveau prélèvement, selon les exigences

- prendre immédiatement toutes les mesures correctives pertinentes décrites dans la partie de ce document intitulée « Procédure », conformément au paragraphe 5 de l’article 19-5 du l’annexe 18 du Règl. de l’Ont. 170/03

- après avoir suivi l’une des étapes de la section « Procédure » située plus loin dans le présent document, prélever et analyser un nouvel échantillon jusqu’à ce qu’on ne détecte aucune bactérie E. coli dans deux séries consécutives d’échantillons prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures

- prendre toutes les autres mesures prescrites par le médecin hygiéniste

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d’analyse insatisfaisants relatifs à la qualité de l’eau, veuillez consulter le guide applicable à votre type de réseau:

Coliformes totaux et autres bactéries

Si le résultat d’analyse insatisfaisant indique la présence de coliformes totaux ou de toute autre bactérie mentionnée au paragraphe 2 de l’annexe 16-3 (1), Aeromonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium spp. ou streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), dans un nouvel échantillon (c.-à-d. la série d’échantillons prélevés à la suite d’un résultat d’analyse insatisfaisant), le propriétaire/l’exploitant du réseau d’eau potable doit :

- signaler immédiatement le résultat d’analyse insatisfaisant au médecin hygiéniste et au Centre d’intervention en cas de déversement du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

- suivre les étapes décrites dans la section « Procédure » du présent document

- après avoir suivi l’une des étapes de la section « Procédure » située plus loin dans le présent document, prélever et analyser un nouvel échantillon le plus rapidement possible jusqu’à ce qu’on ne détecte aucun contaminant dans deux séries d’échantillons microbiologiques prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures

- prendre toutes les autres mesures prescrites par le médecin hygiéniste

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d’analyse insatisfaisants relatifs à la qualité de l’eau, veuillez consulter le guide applicable à votre type de réseau:

Procédure

Après avoir pris les premières mesures correctives pour l’un ou l’autre des résultats d’analyse insatisfaisants précédents, le propriétaire doit poursuivre avec les mesures suivantes :

Traitement

Vérifier le matériel de traitement du réseau pour s’assurer qu’il est en bon état de fonctionnement et que l’eau non traitée ne contourne pas le système de traitement.

Confirmer que le matériel est soumis à un entretien régulier qui peut comprendre le remplacement des filtres et de l’ampoule UV conformément aux instructions du fabricant. Le rapport d’évaluation technique du réseau doit présenter l’horaire d’entretien dudit réseau.

Résoudre tous les problèmes relatifs au traitement ou à l’entretien avant de poursuivre l’apport des mesures correctives.

Distribution et source d’approvisionnement

Procéder à une inspection du système de canalisation/tuyauterie de distribution, de la tête de puits et de la propriété autour de celle-ci, conformément à la description de l’Annexe A : Vérifications de la source d’approvisionnement et de la distribution afin de s’assurer que le système est construit et entretenu convenablement de façon à éviter l’introduction de contaminants. Résoudre tous les problèmes relatifs au traitement ou à l’entretien détectés avant de poursuivre l’apport des mesures correctives.

Désinfection temporaire (cette étape s’applique seulement aux réseaux souterrains)

Veiller à l’élimination de la contamination microbiologique dans le réseau grâce à une désinfection temporaire, conformément à la description de l’Annexe B: Procédure de désinfection temporaire. Si la désinfection temporaire du réseau est réussie (c.-à-d. aucun contaminant microbiologique détecté dans deux séries d’échantillons microbiologiques prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures, ni dans tout autre échantillon exigé par le médecin hygiéniste), le problème est alors jugé résolu et l’utilisation de la source d’eau souterraine existante et du matériel de traitement peut continuer.

S’il n’est pas possible de corriger les résultats d’analyse insatisfaisants après une désinfection temporaire, consulter l’Annexe C : Liste de vérification pour procéder à un dernier examen afin de vérifier que toutes les mesures recommandées ont été prises. Ensuite, il faut faire appel à un technicien en construction de puits autorisé. La consultation doit comprendre une visite des installations et la prise en compte des facteurs suivants :

- les sources possibles de contamination et la protection des sources

- la façon la plus efficace de distribuer régulièrement de l’eau salubre

- la protection des personnes qui utilisent l’eau provenant des installations

- le prélèvement d’un échantillon d’eau brute dans les réseaux d’eau souterraine

Modification apportée au traitement ou à la source

S’il n’est pas possible de corriger les résultats d’analyse insatisfaisants au moyen des méthodes décrites dans la procédure, le propriétaire du réseau d’eau potable dispose des choix suivants :

- L’installation ou l’ajout et le fonctionnement de matériel de traitement conformément aux exigences règlementaires, sous réserve d’une confirmation dans un rapport d’évaluation technique rédigé pour le réseau par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis.

- Fin de l’utilisation des puits existants soupçonnés d’être associés aux résultats d’analyse insatisfaisants et raccordement des installations à un nouveau puits qui a été construit conformément aux exigences du Règlement 903 (Puits), pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Remarque : Cette approche nécessitera également une mise à jour du rapport d’évaluation technique du système (conformément à l’annexe 21 du Règl. de l’Ont. 170/03).

- Fin de l’utilisation des puits existants et raccordement des installations à un petit réseau d’eau potable résidentiel municipal qui fait actuellement l’objet d’une désinfection primaire et secondaire conformément aux articles 1-2 à 1-5 de l'annexe 1 du Règl. de l’Ont. 170/03, sous réserve de l'approbation du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

- Fin de l’utilisation de l’eau des puits et raccordement des installations à un réseau d’eau potable non municipal réglementé ou à un réseau d’eau potable non résidentiel municipal qui fait actuellement l’objet d’une désinfection primaire et secondaire conformément aux articles 2-2 à 2-5 de l'annexe 2 du Règl. de l’Ont. 170/03, et dont il a été établi, dans un rapport d’évaluation technique préparé par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis que le réseau dispose de la capacité suffisante sur le plan opérationnel pour satisfaire à la demande accrue.

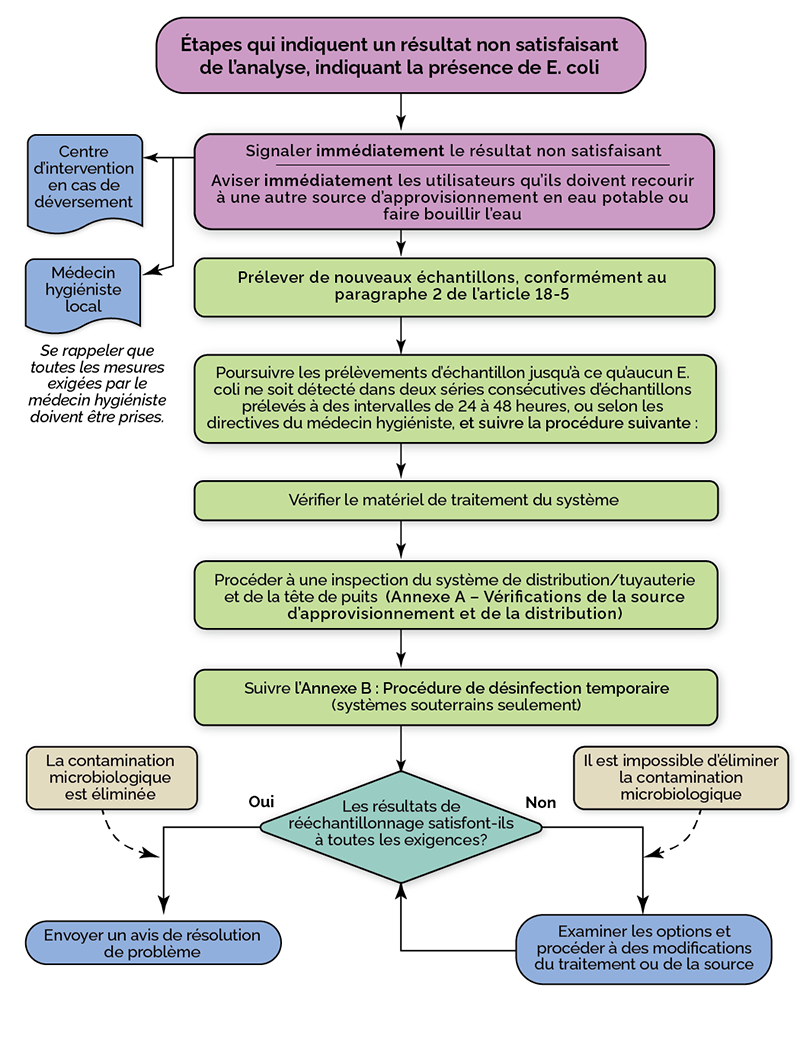

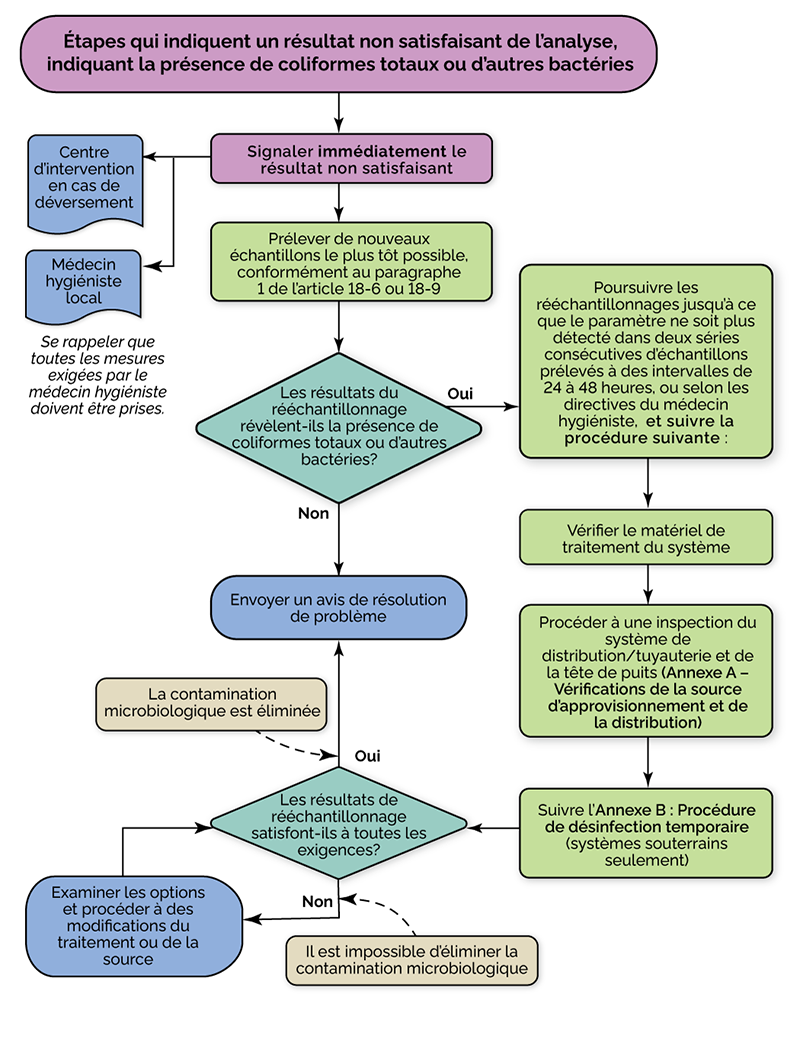

Diagrammes des procédures pour E. coli et coliformes totaux/autres bactéries

- Signaler immédiatement le résultat non satisfaisant au médecin hygiéniste local et au Centre d’intervention en cas de déversement

- Aviser immédiatement les utilisateurs qu’ils doivent recourir à une autre source d’approvisionnement en eau potable ou faire bouillir l’eau

- Prélever immédiatement de nouveaux échantillons, conformément au paragraphe 2 de l’article 18-5

- Poursuivre les prélèvements d’échantillon jusqu’à ce qu’aucun E. coli ne soit détecté dans deux séries consécutives d’échantillons prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures, ou selon les directives du médecin hygiéniste, et suivre la procédure suivante :

- vérifier le matériel de traitement du système

- procéder à une inspection du système de distribution/tuyauterie et de la tête de puits (Annexe A: Vérifications de la source d’approvisionnement et de la distribution)

- suivre l’Annexe B : Procédure de désinfection temporaire (systèmes souterrains seulement)

- Si les résultats de rééchantillonnage satisfont à toutes les exigences:

- la contamination microbiologique est éliminée

- envoyer un avis de résolution de problème

- Si les résultats de rééchantillonnage ne satisfont pas à toutes les exigences:

- il est impossible d’éliminer la contamination microbiologique

- examiner les options et procéder à des modifications du traitement ou de la source

- Signaler immédiatement le résultat non satisfaisant au médecin hygiéniste local et au Centre d’intervention en cas de déversement

- Prélever de nouveaux échantillons le plus tôt possible, conformément au paragraphe 1 de l’article 18-6 ou 18-9

- Si les résultats du rééchantillonnage ne révèlent pas la présence de coliformes totaux ou d’autres bactéries:

- envoyer un avis de résolution de problème

- Si les résultats du rééchantillonnage révèlent la présence de coliformes totaux ou d’autres bactéries:

- poursuivre les rééchantillonnages jusqu’à ce que le paramètre ne soit plus détecté dans deux séries consécutives d’échantillons prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures, ou selon les directives du médecin hygiéniste, et suivre la procédure suivante :

- vérifier le matériel de traitement du système

- procéder à une inspection du système de distribution/tuyauterie et de la tête de puits (Annexe A : Vérifications de la source d’approvisionnement et de la distribution)

- suivre l’Annexe B : Procédure de désinfection temporaire (systèmes souterrains seulement)

- poursuivre les rééchantillonnages jusqu’à ce que le paramètre ne soit plus détecté dans deux séries consécutives d’échantillons prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures, ou selon les directives du médecin hygiéniste, et suivre la procédure suivante :

- Si les résultats de rééchantillonnage satisfont à toutes les exigences:

- la contamination microbiologique est éliminée

- envoyer un avis de résolution de problème

- Si les résultats de rééchantillonnage ne satisfont pas à toutes les exigences:

- il est impossible d’éliminer la contamination microbiologique

- examiner les options et procéder à des modifications du traitement ou de la source

Communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs

Pour signaler un résultat d’analyse insatisfaisant relatif à la qualité de l’eau, communiquer avec le Centre d’intervention en cas de déversement aux numéros suivants :

Faire parvenir toute question par courriel, à drinking.water@ontario.ca.

Annexe A : Vérification de la source et de la distribution

Cette liste devrait être utilisée pour aider à déterminer s’il existe des problèmes relatifs au puits existant du réseau d’eau potable ou à l’intérieur des canalisations et de la tuyauterie de distribution associées au réseau.

Rappel : S’assurer que les risques potentiels pour la santé et la sécurité ont été examinés et que toutes les précautions nécessaires ont été prises avant de commencer un travail. S’assurer également que tout travail sur le puits est effectué par une personne ayant les qualifications requises. En vertu de la loi, seuls les entrepreneurs et les techniciens détenant un permis en construction de puits peuvent construire, modifier ou agrandir un puits et installer de l’équipement situé dans un puits ou relié à celui-ci.

Examen de la tête de puits

- Veiller à ce que le puits soit accessible pour le nettoyer, le réparer, l’inspecter et l’examiner visuellement.

- Inspecter les alentours immédiats du puits:

- le milieu autour du puits doit être propre et sanitaire

- voir si le sol est tassé autour de la paroi extérieure du tubage

- si le sol autour du puits n’est pas en pente ou s’il s’est tassé, créer un monticule de terre autour de la paroi extérieure du tubage afin qu’elle soit étanche et que l’eau s’écoule librement du puits

- il faut maintenir une zone tampon faite de végétation (gazon, etc.) d’au moins 150 cm tout autour du puits

- Vérifier les sources de pollution dans les alentours immédiats :

- s'assurer que toutes les sources potentielles de contaminants, comme les animaux, le carburant et le matériel, sont situés loin du puits

- les puits non forés, dotés de tubage étanche, d’une profondeur supérieure à 6 mètres sous la surface du sol doivent se trouver à au moins 30 mètres d’installations septiques et d’autres sources de pollution

- les puits forés, dotés de tubage étanche, d’une profondeur supérieure à 6 mètres sous la surface du sol doivent se trouver à au moins 15 mètres d’installations septiques et d’autres sources de pollution

- Inspecter le couvercle du puits pour détecter la corrosion, les fissures, les trous et les interstices. Le couvercle du puits doit être étanche et en bon état. Il faut remplacer tout couvercle détérioré.

- Inspecter le tubage et tous les joints pour s’assurer qu’ils sont étanches et en bon état, et que les trous, les fissures et les joints sont tous scellés.

- remplacer le tubage détérioré afin d’éviter l’infiltration d’eau de surface et de corps étrangers dans le puits.

- Envisager le recours aux services d’un entrepreneur en construction de puits autorisé pour allonger la longueur du tubage jusqu’au moins 40 cm au-dessus de la surface du sol si celui-ci ne l’est pas déjà.

- Vérifier que les évents se trouvent à une hauteur suffisamment élevée au-dessus de la surface du sol pour prévenir l’entrée d’eau due à une inondation.

- Vérifier la présence de fissures ou de trous sur les évents.

- Vérifier que l’évent du puits est grillagé et protégé pour empêcher l’entrée d’insectes et d’autres corps étrangers dans le puits.

- Vérifier que l’évent est toujours maintenu libre de toute obstruction et de tout blocage.

Si des problèmes avec le puits sont détectés, il faut retenir les services d’un entrepreneur en construction de puits autorisé pour inspecter et réparer le puits. Un entrepreneur en construction de puits doit :

- enlever les débris qui flottent à la surface et empêcher l’infiltration de nouveaux débris

- vérifier l’intérieur du tubage à la recherche de taches ou de fissures

- vérifier l’étanchéité des entrées d’eau de la tuyauterie

Les puits dont l’utilisation ou l’entretien ne sont plus nécessaires en vue d’une utilisation future doivent être correctement abandonnés (obturés et scellés) par un entrepreneur en construction de puits autorisé

- Toutes les exigences minimales prescrites par le Règlement sur les puits doivent être respectées, y compris l’utilisation d’une barrière qui empêche le mouvement de l’eau, du gaz naturel, des contaminants ou d’autres matériaux entre une formation souterraine ou entre une formation souterraine et la partie supérieure de la barrière.

- Ces travaux d’abandon doivent être confiés à un entrepreneur en construction de puits autorisé, sauf si une exception énoncée au paragraphe 21(13) du Règlement sur les puits s’applique.

- Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs présente des ressources sur sa page Les puits sur votre propriété, notamment:

- l’hyperlien Manuel sur les puits : exigences et pratiques exemplaires (en anglais seulement)

- une série de bulletins techniques portant sur l’entretien d’un puits, les procédures de désinfection et l’abandon d’un puits

Vérification des canalisations et de la tuyauterie

- Surveiller les fuites, la corrosion et l’entartrage des conduites, la diminution de la pression d’eau et les augmentations inexpliquées de la consommation d’eau susceptible d’entraîner une contamination

- Rechercher les zones humides, la végétation plus verte ou la neige fondue à la surface du sol le long des canalisations pour déceler des fuites éventuelles

- S’assurer que les fuites, les culs-de-sac ou autres problèmes mécaniques et les défectuosités du matériel ont été réparées

- Éliminer tous les raccordements croisés en séparant les conduites ou en utilisant un sectionneur ou un autre dispositif ou moyen pouvant prévenir le retour d’eau

Si l’un ou l’autre de ces problèmes est détecté, il est recommandé de retenir les services d’un ingénieur praticien titulaire d’un permis pour le résoudre.

Annexe B : Méthode de désinfection temporaire

La désinfection temporaire d’un réseau d’eau potable n’intégrant pas de traitement au chlore est recommandée lorsqu’une analyse microbiologique donne des résultats insatisfaisants, lorsqu’on craint des risques de contamination (après une inondation, par exemple) et au début de chaque saison d’exploitation d’un puits n’ayant pas été utilisé de façon continue toute l’année. La désinfection temporaire est effectuée en créant une concentration de chlore résiduel libre comprise entre 50 mg/l et 200 mg/l dans l’ensemble du réseau, du puits jusqu’à la tuyauterie, et en la maintenant pendant une durée de contact de 12 à 24 heures. Une désinfection manuelle peut s’avérer nécessaire lorsque les réseaux ne sont pas dotés d’un équipement de désinfection au chlore de secours.

Disposez de l’équipement de chloration de secours fonctionnel suivant pour une désinfection temporaire de réseau :

- une pompe

- un réservoir de solution

- un désinfectant chimique d’origine récente

- un moyen de détecter le chlore résiduel jusqu’à une concentration de 200 mg/l

Une désinfection temporaire s’effectue en exécutant les étapes suivantes :

- utiliser un désinfectant chimique d’origine récente

- désinfecter le réseau pendant une période d’au moins 12 à 24 heures, de sorte que le chlore résiduel libre se maintienne à une concentration de 50 à 200 mg/l à tous les points de la ou des partie(s) touchée(s) des canalisations et de la tuyauterie de distribution raccordées au réseau

- rincer les canalisations avec de l’eau pour retirer tout le chlore du réseau à la fin de la période de 12 à 24 heures

- prélever et analyser un nouvel échantillon de 24 à 48 heures après le rinçage

Au besoin, il est possible de procéder efficacement à une désinfection temporaire du réseau sans recourir à un équipement de chloration de secours installé.

Remarque : il ne faut pas consommer d’eau durant cette période de désinfection temporaire en raison de la grande quantité de chlore utilisée. La consommation de l’eau pourra reprendre une fois que l’eau très chlorée sera évacuée du réseau; il faudra toutefois continuer d’observer toutes les mesures imposées par le médecin hygiéniste.

Les propriétaires de petits réseaux d’eau potable résidentiels municipaux doivent satisfaire aux exigences de leur permis municipal d’eau potable et respecter les normes applicables et actuelles lorsqu’ils procèdent à une désinfection (p. ex. la Norme C654 [Disinfection of Wells] pour la désinfection des puits de l’AWWA [American Water Works Association] ou la Procédure de désinfection des conduites principales (en anglais seulement) du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs). En outre, on recommande aux propriétaires de toutes les autres types de réseau d’eau potable de suivre ces procédures et normes. Remarque : les Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’intégrant pas de traitement au chlore ne s’appliquent pas aux importants réseaux d’eau potable résidentiels municipaux.

Désinfection manuelle d’un réseau domestique

Voici une brève description d’une méthode de remplacement pour la désinfection manuelle d’un réseau domestique alimenté en eau par un puits dont toute la tuyauterie est contenue dans un seul bâtiment.

La désinfection manuelle d’un très petit réseau s’effectue le plus souvent à l’aide d’eau de Javel ordinaire (voir ci-dessous la section intitulée « Méthode pour calculer la quantité requise d’eau de Javel »). Il faut utiliser un produit de blanchiment liquide neuf (non expiré) non parfumé contenant de 5 à 5,25 % d’hypochlorite de sodium.

Avant d’être déversée dans le puits, l’eau de Javel doit être mélangée à de l'eau propre et potable dans un récipient propre. La quantité calculée de produit chloré doit pouvoir créer la concentration désirée de chlore libre dans le volume d’eau du puits en question. Lorsque l’on ajoute du chlore au sommet du puits, il peut être difficile de le mélanger dans toute la colonne d’eau, car la pompe et le filtre sont souvent plus proches du fond du puits. L’utilisation d’un tuyau d’arrosage pour ramener l’eau dans le haut du puits permet de mélanger l’eau chlorée jusqu’à l’entrée de la pompe. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la section «Désinfection des puits » (en anglais seulement).

Avant de désinfecter les canalisations et la tuyauterie de distribution d’eau, il faut enlever ou isoler les filtres à charbon, car le charbon aura tendance à éliminer le chlore. Il faut aussi éteindre et vider complètement les chauffe-eau et les réservoirs d’eau. Il n’est pas nécessaire de vider ni de désinfecter les réservoirs et les tuyaux qui sont raccordés à une chaudière qui fait partie d’un système de chauffage à l’eau ou à la vapeur.

Après avoir mis dans le puits la quantité requise d’eau de Javel, on peut commencer à faire couler l’eau chlorée dans les canalisations de distribution et la tuyauterie. Ouvrir tous les robinets et faire couler l’eau jusqu’à ce que l’on sente une odeur de chlore ou utiliser une méthode ou un instrument de détection du chlore résiduel (p. ex. bandelettes d’analyse pour piscine, colorimètre) pour bien répartir l'eau chlorée dans toute la tuyauterie, puis fermer les robinets. On pourra ainsi désinfecter complètement les accessoires de plomberie. Si l’on ne détecte pas d’odeur de chlore à un ou à plusieurs robinets, il faut ajouter de l’eau de Javel dans le puits, ouvrir les robinets et faire couler l’eau jusqu’à ce que l’on sente le chlore, puis fermer les robinets. Laisser la solution à forte teneur en chlore reposer dans le réseau pendant environ 12 à 24 heures. Si vous n’avez pas un bon odorat, vous pouvez aussi demander à quelqu’un d’autre de vérifier l’odeur de chlore.

Après 12 à 24 heures, vidanger les conduites d’eau. Rincer tous les robinets en faisant couler de l’eau fraîche dans le réseau, jusqu’à ce que l’odeur de chlore disparaisse. L’eau de rinçage ne doit pas pénétrer dans la fosse septique ou dans le champ d’épuration (consultez la section Manipulation des rejets d’eau chlorée lourde). L’eau chlorée pourrait endommager la fosse septique ou causer une défaillance complète du réseau. Une certaine quantité de chlore peut toujours être présente dans le réseau une fois le rinçage terminé, mais elle n’est pas nocive.

Après une période de 24 à 48 heures, il faut prélever de nouveaux échantillons d’eau dans la tuyauterie et les faire analyser pour déterminer les paramètres microbiologiques. Cette méthode de désinfection manuelle doit être répétée jusqu’à ce que les résultats d’analyses microbiologiques provenant de deux séries consécutives de nouveaux échantillons prélevés à des intervalles de 24 à 48 heures ou tout autre échantillon requis par le médecin hygiéniste soient satisfaisants. Prendre toutes les autres mesures que le médecin hygiéniste a prescrites.

La chloration peut désinfecter efficacement un puits et un réseau de distribution d’eau. Cependant, tant que la cause du problème n’est pas déterminée et corrigée, il est probable que le phénomène se reproduise. Dans certains cas, il peut être nécessaire de construire un nouveau puits pour corriger le problème.

Méthode pour calculer la quantité requise d’eau de Javel

Pour calculer la quantité d’eau de Javel requise, il faut utiliser la profondeur totale du puits inscrite dans le registre du puits.

Le tableau suivant constitue un exemple du volume d’eau de Javel requis pour chaque mètre de profondeur du puits qui est nécessaire pour les différents diamètres de puits. Le volume d’eau de Javel est ensuite multiplié par la profondeur totale du puits pour obtenir la quantité finale d’eau de Javel nécessaire pour obtenir la concentration de chlore requise (entre 50 et 200 mg/l).

Le tableau 1 est un exemple du volume d’eau de Javel requis pour obtenir la concentration de chlore à atteindre (50 mg/l). La colonne 1 présente les différents diamètres de puits et la colonne 2, le volume d’eau de Javel qui est ensuite multiplié par la profondeur du puits.

Pour calculer la quantité d’eau de Javel nécessaire, il faut trouver le diamètre du puits dans la colonne 1, puis le volume correspondant (ml) dans la colonne 2 et le multiplier ensuite par la profondeur du puits (qui devrait être inscrite dans le registre du puits).

| Diamètre du puits (diamètre intérieur du tubage) | Volume de 5 % d’eau de Javel requis pour désinfecter chaque mètre de profondeur du puits |

|---|---|

| 5 cm (2 po) | 2 ml |

| 10 cm (4 po) | 8 ml |

| 12.5 ccm (5 po) | 12 ml |

| 15 cm (6 po) | 18 ml |

| 17.5 cm (7 po) | 24 ml |

| 20 cm (8 po) | 32 ml |

| 60 cm (2 pi) | 300 ml |

| 75 cm (2.5 pi) | 450 ml |

| 90 cm (3 pi) | 650 ml |

Exemples :

Un puits foré d’un diamètre de 15 cm et d’une profondeur de 50 m :

18 ml (colonne 2) x 50 m (profondeur inscrite dans le registre du puits) = 900 ml d’eau de Javel pour une désinfection manuelle

Un puits creusé d’un diamètre de 90 cm et d’une profondeur de 12 m :

650 ml (colonne 2) x 12 m (profondeur indiquée dans le registre du puits) = 7 800 ml ou 7,8 l d’eau de Javel pour une désinfection manuelle.

Au lieu d’utiliser le tableau 1, on peut utiliser :

La formule suivante pour estimer le volume approximatif d’eau de Javel à ajouter à l’eau de puits pour obtenir une dose de chlore disponible de 50 mg/l :

V = 0,08 × D2 × H

où :

D = diamètre intérieur du tubage du puits en centimètres

H = profondeur d’eau en mètres

V = volume d’eau de Javel à ajouter en millilitres

0,08 = facteur constant

Lorsqu’on connait le diamètre intérieur du tubage et la profondeur de l’eau, on peut calculer la quantité d’eau de Javel en millilitres à ajouter à l’eau de puits.

Exemples :

Un puits foré d’un diamètre de 15 cm et d’une profondeur d’eau de 50 m nécessiterait 900 ml d’eau de Javel pour une désinfection manuelle :

(V = 0,08 × 152 × 50 = 900 ml)

Un puits creusé d’un diamètre de 90 cm et d’une profondeur d’eau de 12 m nécessiterait 7,8 l d’eau de Javel pour une désinfection manuelle :

(V = 0,08 × 902 × 12 = 7776 ml ou 7,8 l).

Manipulation des rejets d’eau chlorée lourde

Pour manipuler des rejets d’eau chlorée lourde conformément à la section « Désinfection des puits » de la page Manuel sur les puits : exigences et pratiques exemplaires (en anglais seulement), il faut utiliser un tuyau d’arrosage afin d’acheminer l’eau vers une zone sûre ou un endroit sur la propriété où l’eau chlorée ne causera pas de dommages et ne contreviendra pas à une loi applicable.

L’eau chlorée lourde doit être neutralisée (apportée à une concentration nulle ou presque nulle) à l’aide d’agents de déchloration chimiques qu’il est possible de se procurer dans de nombreux magasins d’articles pour piscine ou des quincailleries. Lorsqu’on utilise un neutralisant, il faut que l’eau chlorée soit d’abord pompée dans un grand réservoir. Le neutralisant est ajouté à l’eau chlorée dans le réservoir. Des bandelettes d’analyse du chlore libre (figure 8-4) serviront à vérifier que l’eau chlorée est bien neutralisée.

Lors du rejet d’eau chlorée, il faut éviter de :

- pomper les solutions chlorées lourdes sur les plantes

- faire couler l’eau dans un lac, un ruisseau ou un autre cours d’eau

- faire couler l’eau dans des conduites d’égout ou des installations septiques privées, puisqu’elle pourrait surcharger la zone de lessivage ou causer un mauvais fonctionnement des installations septiques en tuant les bactéries actives présentes dans la fosse

Il faut veiller à ce que l’eau de puits chlorée ne soit pas pompée en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à nuire à la qualité de l’eau de surface ou de l’eau souterraine, ou à avoir des répercussions négatives, entre autres, en nuisant à l’environnement naturel ou en ayant des effets néfastes sur la propriété avoisinante. Remarque : l’eau chlorée est toxique pour les poissons.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la section « Désinfection des puits » de la page Manuel sur les puits : exigences et pratiques exemplaires (en anglais seulement).

Annexe C : Liste de vérification

Avant de procéder à une modification de la source ou du traitement, cette liste consiste en une dernière vérification vous permettant de confirmer que vous avez pris toutes les mesures suggérées. Nous vous recommandons de consigner la date à laquelle chaque élément est achevé, aux fins de références.

Traitement

Confirmer ce qui suit :

- l’absence de déviations ouvertes vers le système de traitement

- le mécanisme d’arrêt automatique du (des) unité(s) UV fonctionne bien

- l’entretien du matériel de traitement a bien été réalisé comme il se doit

Source

Confirmer ce qui suit :

- le sol s’éloigne en pente du puits dans toutes les directions

- la surface entourant le puits est propre et exempte de sources de contamination

- le puits est situé à une distance de retrait appropriée par rapport à la (aux) fosse(s) septique(s)

- le couvercle du puits est étanche et que tous les trous, fissures et joints sont scellés

- l’évent du puits est protégé et exempt de trous/fissures ou d’obstructions/blocages

Remarque : vous voudrez possiblement retenir les services d’un technicien en construction de puits autorisé pour savoir si le puits présente des problèmes non visibles de la surface, si vous ne l’avez pas déjà établi. Il peut également vous aider à vérifier les éléments de la liste ci-dessus, si vous n’êtes pas certain de la bonne façon de procéder aux vérifications.

Conduites de la canalisation et de la tuyauterie de distribution

Confirmer ce qui suit :

- les conduites sont exemptes de fuites, de corrosion ou d’entartrage

- il n’y a/savait pas de baisse de pression de l’eau

- tout problème d’un raccordement croisé est mentionné à l’annexe A

Désinfection temporaire

Confirmer ce qui suit :

- la bonne quantité de chlore a été utilisée pour procéder à la désinfection temporaire

- tous les robinets étaient ouverts et chacun d’eux laissait échapper une odeur de chlore

- la solution chlorée lourde est restée en place pendant 12 à 24 heures

Échantillonnage

Confirmer ce qui suit :

- la réalisation d’un échantillonnage et le transport des échantillons (p. ex. réfrigérés), conformément aux instructions fournies par le laboratoire autorisé

- le retrait de la grille ou d’un autre accessoire fixé au robinet lors du prélèvement d’un échantillon

- le robinet utilisé pour l’échantillon a été désinfecté avant le prélèvement de l’échantillon

- l’eau a coulé du robinet pendant au moins 2 à 3 minutes avant l’échantillonnage