1. Identification et évaluation des lieux de culte patrimoniaux

Les lieux de culte patrimoniaux sont souvent situés au centre d’un village, d’une ville ou d’une agglomération urbaine et considérés comme des lieux emblématiques locaux. Il en va de même pour les lieux de culte en milieu rural. Le lieu de culte, l’espace vert qui l’entoure, le cimetière, l’aménagement paysager et les constructions connexes font tous partie du contexte ou du milieu d’ensemble. L’emplacement physique d’un lieu de culte patrimonial et la façon dont il s’imbrique dans son environnement immédiat produisent, au fil des ans, une ambiance particulière, fondée sur des liens personnels, sociaux, culturels et ancestraux.

Pour conserver un lieu de culte patrimonial, il faut d’abord comprendre l’inventaire complet des ressources du patrimoine culturel d’une collectivité. L’évaluation d’un bien patrimonial comprend généralement les étapes suivantes :

- effectuer des recherches pour réunir et consigner les renseignements sur le bien

- déterminer « la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel » en se fondant sur les critères provinciaux prescrits, l’avis de conseillers en patrimoine et une consultation auprès de la collectivité

- consigner les résultats de la recherche et du processus d’évaluation

- rédiger une « déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel » et une description des « attributs patrimoniaux »

1.1. Recensement des lieux de culte patrimoniaux ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel

Le processus de recensement des biens à valeur patrimoniale au sein d’une collectivité est essentiel, car il permet à la municipalité de prendre des décisions éclairées. Ce processus sensibilise la collectivité à son patrimoine, ce qui peut favoriser des mesures officielles de reconnaissance et de protection.

Aux termes de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, le secrétaire municipal doit tenir un registre des biens situés dans la municipalité qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Ce registre municipal doit énumérer tous les biens qui ont été désignés aux termes de la partie IV de la Loi. De plus, les biens qui n’ont pas été désignés, mais qui selon le conseil municipal ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, peuvent également être consignés au registre municipal. Cette pratique par laquelle on consigne au registre des biens non désignés s’appelle habituellement « l’inscription ».

Les conseils et le personnel des municipalités travaillent souvent avec un comité municipal du patrimoine, le cas échéant, un groupe local intéressé à la question (par exemple, société historique, section locale de l’organisme Architectural Conservancy of Ontario) ou une personne qualifiée pour procéder à l’identification et à l’évaluation des biens à inscrire au registre. Ces divers groupes effectuent un recensement des biens à valeur patrimoniale éventuels de la collectivité et les évaluent en fonction de critères définis pour en déterminer la valeur ou le caractère potentiels sur le plan du patrimoine culturel, avant de faire leurs recommandations au conseil municipal au sujet des biens à valeur patrimoniale à inscrire au registre municipal des biens patrimoniaux. Ces biens peuvent comprendre des lieux de culte patrimoniaux.

Les municipalités sont tenues d’informer les propriétaires de biens que leur bien (lorsqu’il n’a pas déjà été désigné en vertu de la partie IV) a été inscrit au registre municipal. Cette exigence liée à l’avis est utile, puisque l’inscription d’un lieu de culte patrimonial au registre indique qu’il pourrait éventuellement être reconnu et protégé (par exemple, par sa désignation) par la municipalité. Les détails sur le processus de notification et les exigences se trouvent dans le guide « L’évaluation des biens patrimoniaux »

Lorsque l’autorité administrative du propriétaire est centralisée (au niveau d’un diocèse, par exemple), une approche stratégique coordonnée pour effectuer les travaux de recherche et d’évaluation portant sur plusieurs lieux de culte patrimoniaux pourrait être la manière la plus efficace et la plus efficiente de procéder. À cette fin, le propriétaire du bien devra peut être consulter un certain nombre de municipalités dans une région.

1.2. Recherche et analyse

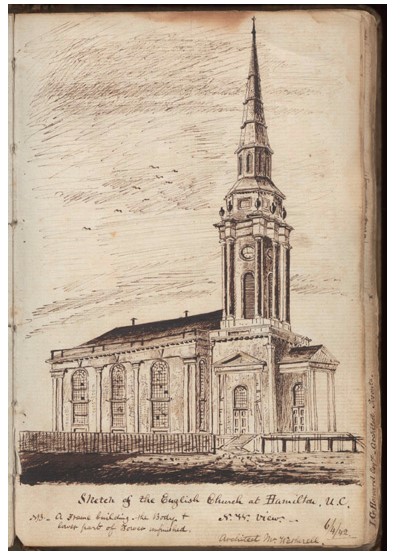

La recherche historique est nécessaire pour documenter l’histoire et l’évolution particulières d’un bien à valeur patrimoniale et pour découvrir toute association qu’il peut avoir avec le contexte global du patrimoine de la collectivité. Les travaux de recherche comprennent l’étude des registres fonciers, des cartes, des photos, des publications, des documents d’archives et d’autres ressources documentaires. À cet égard, bien des groupes confessionnels tiennent des archives pouvant être des sources précieuses de renseignements sur les lieux de culte patrimoniaux.

La recherche devrait révéler des dates de construction, les utilisations initiales et ultérieures du bien, des personnes ou événements importants associés au bien, des facteurs comme des catastrophes naturelles ou des incendies et d’autres détails au sujet du bien à valeur patrimoniale. Ces renseignements sont utiles pour évaluer la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel.

Des visites de sites complètent les recherches historiques. L’examen du bien sur place offre une occasion supplémentaire de trouver des preuves matérielles de l’histoire et de l’utilisation du bien.

La documentation et l’analyse du paysage et du contexte du lieu de culte patrimonial doivent être comprises pour permettre une évaluation complète de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Les caractéristiques paysagères du patrimoine culturel associées au bien, telles que la conception du paysage, les cimetières, les clôtures et les ressources archéologiques, peuvent avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Les conclusions de la recherche historique et de l’analyse sur place forment les renseignements généraux qui serviront à déterminer la valeur du bien sur le plan du patrimoine culturel et à décider des mesures à prendre pour conserver un lieu de culte patrimonial.

1.3. Éluation

Si une municipalité envisage de désigner un lieu de culte à titre de bien patrimonial municipal en vertu de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, ce lieu de culte doit être évalué en fonction des critères définis dans le Règl. de l’Ont. 9/06, Critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Règlement 9/06, consultez le guide « L’évaluation des biens patrimoniaux »

Inventaire des lieux de culte de l’Ontario

La Fiducie du patrimoine ontarien tient à jour l’inventaire des lieux de culte de l’Ontario, un inventaire en ligne des lieux de culte de plus de 25 ans construits à cette fin dans la province. L’inventaire contient une foule de renseignements sur les lieux de culte de l’Ontario et constitue une ressource utile qui peut aider les propriétaires de biens et les municipalités à planifier la conservation et la réutilisation adaptative de ces lieux. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de la Fiducie.

1.3.1. Évaluation des éléments intérieurs

Un aspect de la plupart des lieux de culte patrimoniaux qui les distingue des autres biens à valeur patrimoniale est son intérieur, notamment les meubles, les accessoires et la décoration. Ces éléments peuvent avoir une signification liturgique, pas seulement une valeur historique ou artistique. Les éléments liturgiques sont des éléments architecturaux, des ornements ou des décorations qui sont des symboles ou des objets matériels traditionnellement considérés par un groupe confessionnel comme essentiels aux rituels du culte public. Ceux-ci peuvent nécessiter une attention particulière lors de l’évaluation d’un lieu de culte.

1.3.1.1. Les intérieurs comprennent des éléments qui peuvent être classés comme accessoires fixes ou comme biens meubles

Il n’est pas toujours facile de déterminer si un élément liturgique est un accessoire fixe ou un bien meuble et il faut souvent en décider au cas par cas.

La Loi sur le patrimoine de l’Ontario définit ainsi un « bien » aux fins de la partie IV : « bien immeuble, y compris les bâtiments et constructions qui s’y trouvent ». Ceci comprend tout élément fixé au bien (« accessoire fixe »), mais exclut tout élément portable (« bien meuble »).

En règle générale, un accessoire fixe est un élément fixé au bien par un moyen autre que son seul poids et qui ne peut être enlevé sans endommager la structure du bâtiment. Un bien meuble est un élément d’un bien qui n’est pas fixé en permanence à un terrain ou à un bâtiment. Il arrive que des éléments liturgiques se situent entre les deux catégories. Les peintures murales et les verrières ou vitraux seraient considérés comme des accessoires fixes alors que les peintures encadrées et les sculptures sur pied (autoportantes) ne le seraient pas.

Bien que les accessoires fixes et les biens meubles puissent tous deux avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, seuls les accessoires fixes font partie du bien. Ainsi, seuls les accessoires fixes peuvent être protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

Il faut également tenir compte d’autres considérations lorsqu’on évalue les éléments intérieurs, notamment :

- leur valeur sur le plan artistique, artisanal ou de la conception (l’élément pourrait par exemple être essentiel à la conception ou à la fonction, et son enlèvement pourrait amoindrir la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel);

- leur valeur historique (l’élément pourrait par exemple être étroitement associé à un groupe religieux ou local. Il pourrait témoigner des changements dans l’utilisation du bâtiment à des fins liturgiques ou sociales ou de service communautaire)

1.3.2. Résultats des évaluations

À l’issue de ces évaluations, une déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et une description des attributs patrimoniaux y contribuant sont recommandées. Ces énoncés constituent le fondement de la décision d’un conseil municipal d’adopter un règlement de désignation, lequel énonce les caractéristiques du bien qu’il faut protéger.

Les municipalités devraient consulter les propriétaires au sujet de l’évaluation du bien et de la déclaration de sa valeur ou de son caractère sur le plan du patrimoine culturel afin de déterminer les attributs patrimoniaux qui nécessitent une protection, ainsi que les mécanismes de protection qui conviennent le mieux.

Étude de cas 1 : Église catholique romaine St. Patrick’s, à Brampton — Évaluation d’un lieu de culte patrimonial

Désignée en 2010 en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

L’église catholique romaine St. Patrick’s est un lieu emblématique lié à la communauté irlandaise historique de Wildfield. Bien qu’il reste peu de choses de cette communauté historique, son église est toujours considérée comme la mère des paroisses catholiques de la région de Peel. Elle a été conçue par Post and Holmes Architects et construite en 1894. La popularité du père McSpiritt, prêtre de la paroisse de 1887 à 1895, a inspiré une vigoureuse campagne de financement pour sa construction et fait sortir de terre un bâtiment d’une grande qualité artisanale. Tristement, la première fois que la cloche de l’église a retenti, c’était pour l’inhumation du père McSpiritt dans l’enclos paroissial.

La protection municipale de ce lieu de culte patrimonial a débuté à la requête du conseil, qui demanda que le personnel et le comité du patrimoine de la municipalité recensent les peuplements historiques et inscrivent au registre municipal les biens susceptibles de remplir les critères de désignation. Dans le cadre du processus de désignation de Brampton, qui regroupe les biens dans différentes catégories, l’église a été désignée comme une ressource du patrimoine de « catégorie A ». La politique de Brampton est de poursuivre le processus de désignation pour les biens de « catégorie A ». Le conseil municipal a donc demandé que le personnel prépare un rapport de désignation, qui consistait à documenter le site, à mener une recherche historique plus approfondie et à consulter les résidents de la collectivité de Wildfield.

Le conseil municipal de Brampton a également fait connaître son intention de désigner au propriétaire du bien, l’archidiocèse de Toronto, auquel il a fourni un exemplaire du rapport de désignation provisoire. L’archidiocèse a consulté ses propres conseillers en architecture et en patrimoine. La communication entre la municipalité et l’archidiocèse a été facilitée par deux personnes-ressources intervenant de part et d’autre – le planificateur du patrimoine municipal et le conseiller en patrimoine de l’archidiocèse – afin que la rédaction du règlement de désignation puisse reposer sur une entente commune. L’objectif général consistait à protéger la valeur du lieu de culte sur le plan du patrimoine tout en respectant les besoins et les activités de la communauté religieuse. L’engagement communautaire a permis de mieux comprendre le bien grâce à une valeur historique et associative qui n’est pas toujours évidente.

Si les attributs patrimoniaux inclus dans un règlement de désignation sont déterminés au cas par cas, les biens meubles ne peuvent pas être désignés puisqu’ils ne font pas partie du bien immobilier. Dans ce cas, la discussion entre la municipalité et le propriétaire du bien (en l’occurrence, l’archidiocèse) a abouti à une entente par laquelle le règlement de désignation allait référencer les attributs patrimoniaux intérieurs tels que les vitraux tout en excluant les objets liturgiques afin que le bâtiment puisse conserver facilement sa vocation d’église.

Comme le note le rapport de désignation présenté par le personnel au conseil municipal, « Malgré toute référence contraire, les éléments qui suivent ne constituent ni les motifs de la désignation patrimoniale ni des éléments du bien qui sera désigné conformément à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario : les éléments liturgiques et les meubles liturgiques, qui sont des symboles et des objets matériels faisant partie du culte de Dieu. Les principaux meubles liturgiques de l’église comprennent, sans s’y limiter, l’autel, la chaire, l’ambon, le tabernacle, les bancs d’église et les images, y compris les fenêtres ornées d’images liturgiques. »

Cette démarche répondait aux besoins des parties intéressées dans ce cas particulier, mais la meilleure pratique consisterait à inscrire spécialement au règlement les objets liturgiques et autres éléments physiques à exclure qui ne sont pas considérés comme des attributs patrimoniaux aux fins de la désignation, afin de s’assurer que les implications du règlement de désignation sont bien comprises.

De plus, la municipalité a reconnu que la valeur contextuelle de l’église en tant que lieu emblématique était l’une des plus importantes valeurs à protéger sur le plan du patrimoine culturel. La désignation signale que tout projet d’aménagement sur les terres adjacentes devra respecter ce lieu de culte patrimonial.

Points à noter :

La municipalité a adopté et planifié une approche proactive à l’égard de l’inscription et de la désignation.

La municipalité a engagé le propriétaire du bien dans un dialogue et obtenu sa collaboration dès les premières étapes du processus de désignation. Le règlement qui en a résulté illustrait la valeur du bien pour la collectivité tout en prenant en considération l’usage religieux permanent de ce lieu de culte patrimonial.

La collectivité a contribué à fournir une valeur associative et contextuelle.

La municipalité et le propriétaire du bien ont retenu les services de conseillers en patrimoine aux étapes clés du processus.