4. Recherche et analyse des lieux

Comprendre la valeur d’un bien sur le plan du patrimoine culturel permet à toutes les parties d’avoir en main les renseignements appropriés pour prendre des décisions au sujet de l’avenir du bien. Une recherche approfondie est essentielle pour garantir que les renseignements disponibles sont suffisants pour déterminer la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel. Les résultats des recherches, ainsi qu’une description de comment elles ont été entreprises, feront partie du compte rendu écrit final, par exemple le rapport de désignation. Des conseils sur le format d’un rapport écrit qui étaie l’identification et l’évaluation d’un bien à valeur patrimoniale sont présentés à la section 6.

La recherche historique et l’analyse des lieux nécessaires pour inscrire un bien au registre municipal ont une portée plus préliminaire. Les biens que l’on envisage de désigner aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario requièrent souvent une étude plus approfondie et doivent être évalués par une personne qualifiée ou un comité municipal du patrimoine compétent. Consulter la section 5.4 pour obtenir de plus amples renseignements sur les personnes considérées comme qualifiées. Pour procéder à une telle étude, il faut :

- connaître et comprendre le contexte général du patrimoine de la collectivité et la façon dont le bien évalué s’inscrit dans ce contexte

- approfondir les associations que peut avoir le bien évalué avec des faits historiques et culturels

- examiner le bien pour découvrir les indices physiques de ses caractéristiques ou attributs patrimoniaux, de son usage passé ou de ses associations culturelles. Il importe également d’examiner le contexte et les lieux physiques. Par exemple, d’autres bâtiments, constructions ou infrastructures situés à proximité peuvent être associés à ce bien

La meilleure façon de réunir ces renseignements généraux est de procéder à des travaux poussés de recherche historique et d’analyse des lieux, deux tâches qui se complètent. Par exemple, la recherche historique peut indiquer qu’une maison a été construite à une certaine date. Le style d’architecture, les techniques de construction et les matériaux peuvent confirmer ou réfuter l’exactitude de cette date de construction.

La recherche est le processus qui consiste à consulter les dossiers et d’autres documents pour en savoir plus sur l’histoire d’un bien et sur les associations qu’il peut avoir.

La recherche est nécessaire pour dresser l’histoire et l’évolution particulières d’un bien et pour découvrir toute association qu’il peut avoir avec le contexte global du patrimoine de la collectivité. Les travaux de recherche comprennent l’étude des registres fonciers, des cartes, des photos, des publications, des documents d’archives, des connaissances locales, l’histoire orale et d’autres ressources documentaires.

La recherche peut révéler des personnes ou des événements importants associés à un bien des technologies, des dates de construction, les utilisations initiales et ultérieures du bien, des facteurs comme des catastrophes naturelles ou des incendies et d’autres détails au sujet du bien. Ces renseignements sont utiles pour reconnaître et évaluer la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel. Ils offrent aussi des indices permettant d’examiner et d’interpréter les indices physiques.

4.1. Étude d’un bien

Faire l’étude d’un bien pour déterminer s’il a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel signifie de :

Visiter le bien

- examiner les preuves physiques (visites du site, photographies et observations)

Comprendre le contexte de la collectivité

- mobiliser les groupes et les individus qui ont un lien passé ou présent avec le bien ou un intérêt passé ou présent avec celui-ci

- se renseigner sur l’histoire locale et les activités communautaires qui peuvent avoir une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, au moyen de recherches et de consultation directe des membres de la collectivité. Cette consultation pourrait comprendre des groupes de discussion ou des entretiens avec des aînés ou des gardiens du savoir de la collectivité

Entreprendre une recherche historique

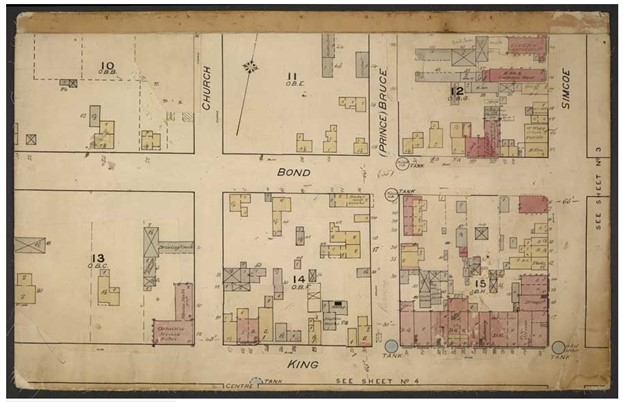

- réviser la documentation primaire et secondaire (les comptes rendus actuels et d’archives, les cartes, les dessins, les plans et les images)

- chercher dans les documents relatifs aux terres avant l’obtention des lettres patentes pour les biens les plus anciens

- chercher dans les répertoires des propriétés et les documents enregistrés dans les bureaux d’enregistrement immobilier

- examiner les rôles d’évaluation des impôts fonciers

Examiner les preuves physiques

- se renseigner sur les méthodes de construction, les matériaux, l’architecture et autres sujets semblables

- analyser et consigner les caractéristiques physiques du bien

4.2. Visite du site

Le bien lui-même est une source de renseignements primaire. Une visite du bien fournit les renseignements les plus précis sur son état actuel et peut servir de point de départ pour les recherches d’archives. Les données de visite du site valables peuvent être écrites ou visuelles.

Une visite du site est un moyen utile de comprendre le contexte du bien. De nombreuses municipalités ont des codes de conduite pour les visites ou l’examen d’un site. Cela implique l’examen des terrains, des bâtiments et des constructions (intérieur et extérieur) pour :

- fournir des renseignements à jour et précis sur le bien

- enregistrer les caractéristiques distinctives, notamment, mais sans s’y limiter, des transformations évidentes, la preuve de bâtiments ou d’activités antérieurs comme des fondations ou des puits, et des chemins, de la végétation, des clôtures ou d’autres caractéristiques

- consigner toutes les caractéristiques intérieures des bâtiments ou des constructions qui contribuent à la valeur ou au caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel

- photographier les panoramas et les vues, en particulier si le bien est un paysage du patrimoine culturel connu ou potentiel

Des photographies doivent documenter la relation des caractéristiques d’un bien à un autre, avec le bien et dans un contexte plus large. Des photographies offrent une documentation sur l’emplacement, la conception, l’environnement, les matériaux, l’exécution, le caractère et les liens entre le présent et le passé. Les photographies peuvent également révéler des intrusions ou des caractéristiques manquantes.

Plus d’une simple visite du site peut s’avérer nécessaire en fonction de la complexité du bien, de la recherche documentaire, de la participation de la collectivité ou des renseignements complémentaires acquis durant les recherches. Le consentement du propriétaire du bien est nécessaire pour toute visite de site nécessitant un accès au bien. Les politiques et lignes directrices municipales pour les visites de sites doivent être respectées et les visiteurs doivent faire preuve de prudence pour respecter les droits de la protection des renseignements personnels et les lois en vigueur.

Idéalement, le bien évalué devrait être examiné au moins deux fois. Une visite préliminaire sur les lieux permet de donner une idée du contexte et de soulever les questions sur lesquelles la recherche historique devrait porter.

Une deuxième visite permet de chercher des indices physiques de ces résultats. Les caractéristiques existantes, les éléments manquants ou quelque indice ou vestige que l’on peut alors examiner plus à fond peuvent apporter des explications ou révéler des incohérences. Ces éléments peuvent faciliter la réalisation d’une analyse et d’une interprétation plus poussées.

La consignation des données sur le bien au moyen de photos, de mesures et d’observations écrites sera fort utile au moment d’appliquer les critères d’évaluation et de dresser la description des attributs patrimoniaux. L’évolution d’un style architectural, les techniques de construction, les matériaux, la technologie, les paysages qui y sont associés et d’autres facteurs sont des renseignements importants lorsqu’on analyse un bien à valeur patrimoniale.

4.3. Histoire orale

La Société canadienne d’histoire orale définit l’histoire orale comme une « méthode de collecte, de préservation et d’interprétation des récits et souvenirs des personnes, collectivités et participants des événements du passé. »

On prend généralement connaissance de l’histoire orale en consultant la collectivité. Cette consultation peut prendre la forme de groupes de discussion ou d’entretiens avec des aînés ou des gardiens du savoir de la collectivité, dans le but de recueillir des renseignements qui n’ont peut-être jamais été mis par écrit.

Les histoires orales associées au passé ou au présent d’un bien :

- peuvent : révéler de nouvelles sources de renseignements

- fournir des renseignements qui n’ont peut-être pas déjà été enregistrés, mais qui sont pertinents pour comprendre la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel

- fournir un meilleur contexte permettant de comprendre les preuves documentaires

Le rôle de l’histoire orale est de la plus haute importance dans l’amélioration de notre compréhension du passé, en particulier dans le recensement et l’évaluation des ressources patrimoniales des collectivités qui s’appuient sur l’histoire orale comme forme de narration, d’apprentissage et de commémoration. Les histoires orales permettent aux collectivités d’enseigner leurs propres cultures dans leurs propres mots. Les universitaires, les chercheurs et les conservateurs de musée utilisent ces sources pour mettre en lumière des perspectives diversifiées et marginalisées.

Une fois l’histoire orale recueillie, elle peut être enregistrée ou résumée dans le rapport du personnel ou le document d’information de recherche, accompagnée de la source, de la date et du lieu où l’histoire orale a été recueillie.

4.4. Preuves documentaires

Les preuves documentaires permettant de déterminer les liens historiques et culturels du bien se trouvent dans les archives locales, provinciales ou nationales, les bibliothèques, les musées et les sociétés d’histoire. L’analyse des preuves documentaires doit fournir le contexte historique du bien et implique la consultation :

- de documents d’archives

- des résultats de l’examen du potentiel archéologique fondé sur les Critères d’évaluation du potentiel archéologique du MACM

- des rapports archéologiques, qui seront examinés à la recherche d’éléments de preuve, en rapport avec l’évaluation générale du bien

- des études ou des analyses comparatives, qui expliquent l’importance du bien dans un contexte municipal en le comparant à des biens similaires au niveau local. Les études comparatives effectives sont basées sur :

- une méthodologie et des processus rigoureux permettant de désigner les biens et les caractéristiques des biens de valeur comparable

- les biens qui peuvent ou non être déjà inscrits au registre municipal ou à d’autres registres provinciaux et/ou fédéraux

Les documents écrits peuvent inclure des renseignements sur :

- l’emplacement et l’environnement actuels, la conception, les matériaux, l’exécution, ainsi que le caractère et les liens

- les caractéristiques qui sont soit distinctives ou diminuées (c’est-à-dire, une estimation des intrusions ou des éléments manquants sur la base des vestiges)

- les signes évidents d’activités antérieures (par exemple, des transformations de fondations, des puits)

- le contexte physique (les relations avec les bâtiments, les constructions ou les infrastructures associées à proximité)

Les documents visuels (croquis, relevés, photographies) peuvent capturer :

- les relations des caractéristiques entre elles, avec le bien et avec le contexte plus large

- les vues et les panoramas, qui sont particulièrement importants si le bien est un paysage connu ou potentiel du patrimoine culturel

Les résultats de la recherche historique peuvent révéler les usages du bien, des dates marquantes ou des associations jusqu’alors inconnues.

Grâce à la recherche historique effectuée, un profil des propriétaires, de l’utilisation, de l’historique, de l’évolution et des associations se rapportant au bien devrait commencer à prendre forme. Pour certains biens, c’est l’association avec certains événements, personnes ou aspects d’une collectivité qui présente une valeur ou un caractère ou qui soutient cette valeur ou ce caractère sur le plan du patrimoine culturel, et ces événements, personnes ou aspects ne sont souvent dévoilés qu’au moyen d’une recherche. Pour d’autres biens, les caractéristiques physiques peuvent ne pas être immédiatement évidentes, ou elles ont été masquées, et il est donc nécessaire d’examiner, d’interpréter et d’évaluer les indices physiques. Lorsqu’on tente d’identifier et d’interpréter les indices physiques que présente le bien, il est utile de connaître les sujets suivants :

- les styles d’architecture

- les techniques de construction

- les matériaux de construction et la quincaillerie

- les types de bâtiments, y compris les bâtiments résidentiels, commerciaux, institutionnels, agricoles et industriels

- les infrastructures, comme les ponts, canaux, chemins, clôtures, ponceaux et les ouvrages de génie civique municipaux ou autres

- l’aménagement paysager et les jardins

- les cimetières et les monuments

- les sites d’importance pour la collectivité autochtone

Questions clés

- Quel est le style architectural du bien? Quand ce style était-il populaire dans cette collectivité? Y a-t-il des annexes ou des rénovations dont on peut estimer la date en se fondant sur le style?

- Quels matériaux ou éléments décoratifs ont servi à la construction du bâtiment principal et des annexes? Est-ce une construction en pièce sur pièce, une construction à charpente en bois, une construction de béton, d’acier, de verre ou de tout autre matériau inusité? Y a-t-il des motifs de brique, des tuiles ou des pierres ornementales? Ces matériaux ou éléments semblent-ils uniques ou contribuent-ils à définir le caractère du bien?

- Existe-t-il des processus et des matériaux dans la nature qui ont influencé l’aménagement ou l’utilisation historiques? Par exemple, une réponse humaine à la géomorphologie, la géologie, l’hydrologie, l’écologie, le climat ou la végétation indigène.

- Existe-t-il des activités historiques qui ont influencé l’aménagement ou la modification? Par exemple, les activités dans le milieu qui ont formé, modifié, façonné ou organisé le paysage à la suite d’une interaction humaine.

- Existe-t-il des systèmes historiques pour le déplacement des êtres humains? Par exemple, chemins, routes, cours d’eau, canaux, grands axes routiers, voies ferrées et voies navigables.

- Existe-t-il des manifestations historiques de l’identité culturelle collective? Par exemple, des caractéristiques qui sont des indices de pratiques ayant influencé l’aménagement d’un paysage en termes d’utilisation des terres, de modèles de division des terres, de formes de construction, de préférences stylistiques et d’utilisation de matériaux.

- Existe-t-il des formes historiques créées par l’être humain sur le tapis de sol? Par exemple, une configuration tridimensionnelle de la surface du paysage caractérisée par des particularités, une orientation et une élévation, comme des travaux de terrassement, des fossés de drainage, des buttes et des terrasses ou des adaptations culturelles ou traditionnelles de l’utilisation des terres en réponse à la topographie naturelle.

4.5. Contexte et environnement

Un bien à valeur patrimoniale peut avoir un seul élément patrimonial, ou ce peut être le contexte ou l’environnement qui lui donne une valeur ou un caractère par association. Il peut s’agir, par exemple, d’un élément du paysage, d’un jardin, de sentiers ou de dépendances ayant un caractère unique. On peut trouver sur un lieu industriel des éléments qui révèlent l’enchaînement des étapes de production. Peut-être y a-t-il des maisonnettes d’ouvriers dans le quartier avoisinant. Il y a peut-être un ancien poste de péage ou un quai à côté d’un pont. Le bien peut comporter des ruines indiquant un usage ancien ou apparenté. Il est aussi important d’examiner ces éléments pour y trouver des indices permettant de mieux évaluer le bien. Il existe souvent des preuves de ces caractéristiques ou vestiges paysagers « perdus », notamment des clôtures, des haies, des jardins, des arbres spécimens et des arbres commémoratifs, des plantations inhabituelles, des belvédères, des étangs, des plans d’eau ou des allées. Ces différents éléments peuvent avoir fait une différence importante dans la façon dont toutes les composantes du bien sont liées les unes aux autres ou à la rue.

Il faut toujours prêter attention aux biens adjacents. C’est particulièrement important dans un milieu urbain ou sur une rue principale où les biens sont très rapprochés. Les distances de retrait de la façade, des côtés et de la cour arrière peuvent avoir été imposées par d’anciens règlements de zonage au sein d’une collectivité aménagée, ou avoir évolué au fil des ans, sans suivre de plan particulier.

La vue que l’on a du bien et celle que l’on a à partir du bien sont aussi des aspects importants. Il faut considérer ces points de vue en tenant compte de l’histoire locale (comment ces points de vue ont-ils évolué?; y a-t-il eu une volonté consciente de créer ou de protéger un point de vue particulier?) et de la pertinence qu’ont de nos jours les points de vue donnant sur le bien patrimonial et les points de vue qu’il offre sur les environs.

4.5.1. Contexte historique

Le contexte historique d’un bien fait correspond à la compréhension qu’on a du bien dans l’histoire plus générale de la province et de la collectivité locale. Le contexte historique n’a pas pour but de documenter l’histoire complète d’une zone ou d’une collectivité, mais plutôt de favoriser la compréhension de l’aménagement et de l’évolution de la forme bâtie et des paysages d’une zone. Afin de déterminer le contexte historique du bien, les recherches doivent fournir :

- les détails pertinents de l’histoire de la province, de la collectivité locale, ainsi que de toute association culturelle du bien

- les détails relatifs aux modèles historiques d’aménagement, afin de dégager plus facilement les tendances communes

- des preuves relatives aux modèles ou tendances historiques qui expliquent le sens et l’importance d’un événement, d’un bien ou d’un site en particulier.

Il est important de comprendre le contexte historique du bien pour déterminer l’importance d’un lieu, d’un site, d’une personne ou d’un événement; de plus, cette compréhension peut aider à mettre en évidence des thèmes ou des tendances au sein d’une collectivité. L’utilisation de déclarations de contexte historique pour les évaluations sur le plan patrimonial est une pratique bien établie et peut aider à assurer une compréhension approfondie de l’histoire et du patrimoine de la zone à évaluer. Les déclarations de contexte historique doivent fournir une explication concise des tendances géographiques, historiques et culturelles qui ont façonné de manière importante les modèles d’utilisation des terres et l’environnement bâti de la région au fil du temps; elles doivent également indiquer les types et caractéristiques importants du bien qui sont représentatifs du contexte historique.

L’utilisation d’une déclaration de contexte historique diffère des approches traditionnelles à l’histoire, car elle permet de se concentrer sur les processus historiques et culturels clés, plutôt que sur les sujets ou un traitement chronologique. Elle vise à identifier les principales activités humaines qui ont façonné notre environnement. Les thèmes ne sont pas classés dans un ordre hiérarchique ou chronologique. Ils sont conçus pour être appliqués et liés entre eux quel que soit le lieu ou le moment. Ils peuvent être utilisés de manière souple pour différents endroits, régions et périodes. Cette approche suggère une histoire vivante et dynamique, donnant une idée des activités continues dans le temps plutôt qu’un passé statique et révolu.

4.6. Résumé des recherches pour l’évaluation

Une méthodologie de recherche complète implique un examen des preuves documentaires, matérielles et des témoignages oraux découverts pendant les études et la consultation du public. Les documents de recherche doivent :

- fusionner et résumer les preuves orales, documentaires et matérielles afin de constituer un historique exhaustif du bien (par des narrations écrites, des scroquis, des dessins, des photographies, des diagrammes, etc.) et expliquer :

- les principales caractéristiques physiques associées à l’histoire du bien

- ses liens et significations culturelles

- les changements et les raisons de ces changements dans le temps, y compris les relations entre les caractéristiques passées et présentes du bien

- le contexte historique général

- être colligés d’une manière logique qui établit des liens entre les données disponibles et l’analyse effectuée par la personne qualifiée

- favoriser une application précise et totale des critères du Règlement de l’Ontario 9/06, c’est-à-dire déterminer si le bien revêt de l’importance pour la collectivité ou la province

Les résultats des recherches, ainsi qu’une description de comment elles ont été entreprises, feront partie du compte rendu final écrit.