2. Identification des biens à valeur patrimoniale

Il peut être utile pour les municipalités de définir des objectifs et des priorités pour l’identification, l’évaluation et la conservation de biens ou de zones au sein de la municipalité. Ces objectifs et priorités doivent être en fonction des ressources et de l’expertise disponibles. Ils peuvent aider les municipalités à déterminer l’approche optimale pour étudier les biens au sein de la collectivité et faire des recherches au sujet de ces biens.

2.1 Connaître la collectivité

La première étape pour orienter l’identification et l’évaluation des biens à valeur patrimoniale éventuels au sein d’une collectivité consiste à comprendre les principaux faits et les périodes clés d’aménagement, ainsi que tous les événements, activités, personnes et circonstances précis qui ont façonné la collectivité. Tous ces éléments sont des composantes importantes du contexte de la collectivité et devraient garantir que les biens qui présentent des caractéristiques présentant une valeur ou un caractère pour la collectivité sur le plan du patrimoine culturel seront recensés et envisagés à des fins de protection en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Les histoires orales et publiées, les bibliothèques, les musées, les archives, les associations historiques et les résidents sont autant de sources permettant d’apprendre la majeure partie des renseignements liés au contexte de la collectivité. Quiconque entreprend l’identification des biens à valeur patrimoniale éventuels doit connaître le patrimoine de la collectivité, y compris les populations sous-représentées et autochtones, car cela lui donnera une compréhension et une perspective locales lors de l’identification des biens à inclure dans le registre municipal et lors du processus de désignation des biens. La compilation de ces renseignements sur le contexte passé et présent et sur l’aménagement de la zone dans un rapport et la conservation de ce rapport comme ressource de référence aideront à recenser de façon continue les biens à valeur patrimoniale éventuels.

Par exemple, connaître les frontières des peuplements, des campements et des routes commerciales autochtones, ou du premier plan ou premier arpentage de la ville peut aider à déterminer où se trouvent les plus anciennes ressources du patrimoine culturel. En connaissant les modèles de peuplement, les voies de transport et d’autres aménagements locaux, on peut trouver les emplacements probables d’anciens sites industriels, champs de bataille ou lieux emblématiques où pourraient se trouver des ruines ou des constructions associées à cette activité. Les zones qui ont été annexées à la ville au fur et à mesure peuvent également présenter une valeur ou un caractère pour leur municipalité d’origine avant l’annexion, comme un hameau ou un canton limitrophe. Les zones qui sont ou ont été fortement associées à des groupes culturels distincts, comme les quartiers chinois, peuvent également présenter une valeur liée à l’histoire sociale d’une municipalité.

Plus on en sait sur l’histoire générale et l’aménagement d’une zone, plus il sera facile de comprendre le contexte et la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel. Des sources comme l’histoire de la collectivité, de ses familles, de ses institutions et de ses entreprises peuvent dessiner le contexte communautaire et aider à répondre à certaines questions initiales, notamment :

- Quelles collectivités autochtones ont une revendication, une présence, un intérêt ou une histoire dans la zone?

- Quand et pourquoi la zone a-t-elle été colonisée et peuplée pour la première fois par des peuples non autochtones?

- Quels modèles d’aménagement, de migration et de démographie socio-économique ou culturelle la zone présente-t-elle?

- La zone est-elle située à proximité d’un cours d’eau, d’une route, d’un carrefour ou d’un chemin de fer anciennement utilisé(e)?

- Y a-t-il des personnes, des événements, des endroits, des activités commerciales ou d’autres facteurs qui contribuent au patrimoine culturel de la collectivité?

- Quelles collectivités ont été exclues des histoires officielles? Comment leur histoire peut-elle étayer la valeur d’un bien sur le plan du patrimoine culturel?

- Y a-t-il eu des inondations, des incendies, des tornades ou d’autres désastres qui pourraient avoir endommagé le bien?

- Y a-t-il certains types d’industries qui se sont développées ou ont dominé la zone à différentes périodes?

- Quels types de réseaux de transport ont soutenu et entretenu l’établissement de la population dans la zone ou la croissance de la zone?

- Y a-t-il des individus ou des événements d’intérêt associés à la zone? Existe-t-il des tendances liées à la conception ou à la construction de bâtiments, de constructions et d’autres caractéristiques dans la zone?

2.2. Effectuer un recensement

L’un des moyens les plus efficaces de compiler et d’organiser les renseignements sur les biens à valeur patrimoniale éventuels consiste à remplir un formulaire de recensement ou de consignation et à photographier les biens à partir du point d’observation public le plus proche. Le recensement peut avoir pour but de documenter des biens en vue d’une évaluation future ou de les évaluer en vue d’une inscription au registre municipal ou d’une désignation.

Conformément aux pratiques exemplaires, il faut s’assurer que les détails essentiels de l’adresse municipale et de la description légale du bien, le type de ressource du patrimoine culturel et les observations générales sur les caractéristiques physiques et le contexte sont consignés au moyen d’une description et d’une photographie. S’ils sont conservés sous forme de base de données électronique, ces renseignements peuvent facilement être recoupés, mis à jour, étudiés et mis à la disposition de toute personne souhaitant faire des recherches.

Les personnes ayant une formation ou une expertise dans la reconnaissance et l’évaluation des biens à valeur patrimoniale sont les mieux placées pour entreprendre la tâche de recensement des biens à valeur patrimoniale éventuels. Un recenseur sans expérience reconnaîtra sans doute les bâtiments « qui ont l’air ancien » ou des lieux emblématiques qui sont en bon état. Un chercheur expérimenté ou un conseiller en patrimoine sera en mesure d’aller plus loin que l’apparence actuelle d’un bien et de reconnaître son potentiel de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel.

Les conseils des municipalités qui ont créé un comité municipal du patrimoine pourraient demander à ce comité de recenser les biens à valeur patrimoniale éventuels et fournir toute ressource municipale et toute aide du personnel qui pourraient être nécessaires pour ce recensement.

Les conseils des municipalités qui n’ont pas créé de comité municipal du patrimoine peuvent demander aux employés municipaux de solliciter l’aide d’un organisme de mise en valeur du patrimoine ou de tout autre organisme communautaire local. Une autre possibilité consiste à retenir les services d’un conseiller en patrimoine spécialisé dans les biens à valeur patrimoniale. Les conseils des municipalités peuvent s’adresser au ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme pour obtenir des lignes directrices sur la façon de constituer leur registre municipal.

Le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme dispose de listes de vérification pour aider les municipalités, les propriétaires de biens, les promoteurs, les consultants et d’autres intervenants à identifier les ressources du patrimoine bâti et les paysages du patrimoine culturel connus et éventuels : Critères d’évaluation relatifs à la présence éventuelle de ressources du patrimoine bâti et de paysages du patrimoine culturel. Bien que ces listes de vérification aient été élaborées pour appuyer l’examen préalable des projets d’aménagement et d’infrastructure proposés, elles constituent un outil utile pour le recensement proactif des biens à valeur patrimoniale connus ou éventuels.

Exemple : Recensement des biens

Cette liste détaille les renseignements qu’il serait utile de consigner lors d’un recensement des biens susceptibles d’être inscrits au registre municipal. On peut y ajouter d’autres éléments d’information importants pour la localité. Les recenseurs sont encouragés à se renseigner sur le patrimoine de la collectivité avant d’entreprendre ce recensement.

Renseignements généraux

- Date du recensement

- Nom et fonction du recenseur

- Comité municipal du patrimoine

- Personnel municipal

- Conseillère/conseiller en patrimoine

- Étudiante/étudiant

- Autre

- Quelle est votre expertise ou votre expérience professionnelle en matière d’identification et de description d’un bien ayant une valeur ou un caractère éventuels sur le plan du patrimoine culturel?

Identification du bien

- Adresse municipale et description légale

- Lieu/contexte

- Nom du bien, le cas échéant

- Utilisation (initiale et actuelle)

- Nom et adresse du propriétaire

Description physique et renseignements sur la conception

- Type de bien

Exemples : Bâtiment résidentiel, commercial, institutionnel, agricole ou industriel; parc public, place ou autre espace; infrastructures comme un château d’eau, un canal ou un pont; paysage du patrimoine culturel éventuel; lieu identifié comme important pour la collectivité autochtone; ou ruines - Caractéristiques du bien

Exemples : caractéristiques du paysage comme l’organisation spatiale/la disposition physique du bien, les arbres, les arbustes, les jardins, les chemins, les caractéristiques du patrimoine bâti, les clôtures, les monuments, les statues, les plaques funéraires, etc.; et attributs comme la masse de la construction, le porche, le balcon, la cheminée, les impostes, les lucarnes, les frontons, etc. - Matériaux utilisés

Exemples : Bois, pierre, brique, métal, béton, plastique ou autre - Style (le cas échéant)

Exemples : Édouardien, georgien, néo-gothique, style moderne du milieu du siècle - Tous travaux ou transformations antérieurs

- Architecte/constructeur/concepteur/artiste (le cas échéant)

Renseignements de nature historique ou associative

- Période associée au bien

- Énumérez les sources issues de la recherche ou des traditions locales

- Identifiez toutes les caractéristiques semblables à celles d’autres biens

Photos

- Les photographies doivent être prises depuis le point de vue accessible au public le plus proche (n’entrez jamais sur une propriété sans autorisation).

- La façade du bien ou une de ses caractéristiques dominantes servira d’image principale. Il importe d’indiquer l’orientation nord, sud, est ou ouest de toutes les images. Les photographies doivent également montrer le bien dans son milieu.

Recommandation

- Déterminez si le bien a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel en vous fondant sur les critères précis définis dans le Règl. de l’Ont. 9/06 auxquels le bien peut satisfaire. Dans la mesure du possible, formulez une première recommandation ou un premier commentaire sur la pertinence de recommander l’inscription du bien au registre municipal.

2.3. Avantages des recensements

Les recensements permettent à une municipalité d’en apprendre beaucoup sur ses biens à valeur patrimoniale au cours de la phase d’étude.

Lorsque le recensement est exhaustif et que les renseignements sont consignés de manière uniforme et objective, des tendances ou des thèmes se dégagent souvent dans la valeur ou le caractère des biens identifiés sur le plan du patrimoine culturel.

Par exemple, le recensement peut mettre en lumière le contexte historique de la zone, le lien entre les biens et ce contexte et la relation entre les différents biens. Le recensement peut aussi démontrer qu’un style architectural est caractéristique d’un quartier; qu’un certain type de technologie est utilisé pour plusieurs industries; qu’il existe un matériau de construction ou un motif de conception locaux populaires; ou qu’il y a eu des changements de conception similaires dans des types d’ouvrages de génie civil comme les ponts.

Un recensement exhaustif met aussi en lumière les différences et les similarités dans les éléments ou les attributs des biens. Des exemples typiques ou semblables peuvent être comparés et révéleront également le caractère unique d’autres exemples. Plusieurs biens peuvent être associés à un événement particulier, mais un seul peut se distinguer et exprimer avec force la signification réelle qu’il possède pour la collectivité.

Les études du patrimoine à grande échelle, systématiques et exhaustives peuvent constituer une approche efficace pour recenser les biens ou les zones d’une municipalité qui présentent une valeur ou un caractère éventuel sur le plan du patrimoine culturel. Nécessitant une planification et des ressources importantes, ces études sont entreprises avec succès par des municipalités de différentes tailles en Ontario. D’autres municipalités peuvent ne pas disposer des ressources nécessaires et envisager plutôt des zones d’études plus petites ou axer une étude sur un type particulier de bien.

2.4. Choisir les biens à étudier davantage

La capacité de reconnaître les tendances, les thèmes, les similarités et les différences joue un rôle important dans l’étude et la compréhension du patrimoine d’une collectivité. Ce contexte facilite également l’identification des biens qui reflètent véritablement ce qui détient une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel au sein de la collectivité et peut aider à choisir des biens qui justifient des recherches plus approfondies et des mesures de conservation du patrimoine.

Par exemple, une collectivité peut avoir été fondée lorsqu’un prospecteur a découvert un minerai précieux. Les premières constructions industrielles, les premiers logements et les premiers établissements publics remontent à l’ouverture de la mine et aux premières années de son exploitation. La mine est peut-être fermée de nos jours et une économie secondaire a peut-être remplacé l’activité minière. On constate, grâce au recensement, que les biens à valeur patrimoniale associés au patrimoine minier de la collectivité sont en voie de disparition. On accordera donc aux biens associés à l’activité minière une plus grande priorité en ce qui concerne la poursuite des recherches et une protection éventuelle en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

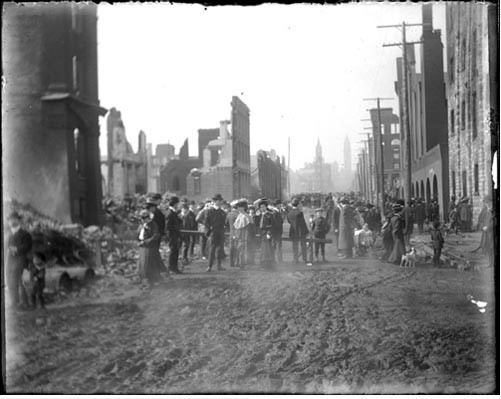

On pourrait en trouver un autre exemple dans une collectivité dans laquelle un incendie a détruit des constructions de la rue principale (consulter la figure 6). Les constructions ou les vestiges qui ont échappé au feu ou qui portent des marques de l’incendie sont probablement rares. Ces biens sont importants pour comprendre le caractère de cette période ancienne de l’histoire de la collectivité antérieure à l’incendie. La perte de ces biens aurait de graves conséquences pour l’étude du patrimoine de la collectivité. Il faudrait donc leur accorder une grande priorité en ce qui concerne la poursuite des recherches et les mesures de conservation.

Plutôt que d’élaborer un système d’évaluation, les municipalités pourraient trouver utile de mettre au point un système permettant de définir la priorité des biens dont la protection doit être envisagée, soit au moyen de l’inscription de ces biens au registre municipal, soit au moyen de leur désignation aux termes de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario.

2.5. Un processus en évolution

L’identification des biens à valeur patrimoniale éventuels au sein d’une municipalité est un processus qui évolue, avec des révisions et des mises à jour effectuées au besoin et à mesure que de nouveaux renseignements sont recueillis. En cherchant à en savoir plus sur les groupes sous-représentés, ces récits peuvent révéler une valeur ou un caractère éventuels sur le plan du patrimoine culturel pour des biens qui avaient auparavant été négligés. Le processus d’identification des biens à valeur patrimoniale au sein d’une collectivité n’est jamais terminé. Les municipalités sont encouragées à s’engager à effectuer un examen actif et continu des biens au sein de la municipalité. Ce qu’une collectivité considère comme ayant une valeur devrait continuer de croître, de changer et d’être mis à jour au fur et à mesure que la collectivité comprend mieux la valeur ou le caractère éventuels des biens d’une municipalité sur le plan du patrimoine culturel. Les décisions futures au sujet de la valeur et du caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel et sur la conservation de ce bien doivent être prises à la suite d’une recherche historique appropriée et d’une analyse des lieux à l’égard de ce bien. Toute autre recherche historique et analyse des lieux doit s’inscrire dans le cadre de la compréhension actuelle du patrimoine de la collectivité et être étayée par les connaissances locales et les Aînés, le cas échéant.