Annexe N. Phases de la situation d’urgence nucléaire

En raison de la nature des situations d’urgence liées à des réacteurs nucléaires, où le danger et son emplacement sont connus et où l’ampleur du danger est normalement vérifiable, le processus décisionnel en matière de protection peut être catégorisé selon les phases suivantes de la situation d’urgence :

- la phase de l’intervention d’urgence

- la phase de l’intervention précoce

- la phase de transition

- la phase de rétablissement (voir le plan provincial des opérations de rétablissement pour plus de détails)

N.1 Phase de l’intervention d’urgence

La phase de l’intervention d’urgence débute par une première notification par l’installation à réacteur d’une situation d’urgence de catégorie générale ou sur le site, qui peut nécessiter des activités de protection ou opérationnelles pour gérer les effets immédiats des rayonnements.

À la réception d’une première notification de l’installation à réacteur d’un rejet en cours ou imminent, des mesures de protection doivent être mises en place (sous réserve des considérations liées à la situation opérationnelle) en s’appuyant sur une estimation conservatrice de la situation, car il pourrait ne pas y avoir suffisamment de temps ou de données pour procéder à une évaluation exhaustive du risque imminent. Ces mesures de protection, qui sont décrites de manière détaillée dans le plan de mise en œuvre propre au site applicable, peuvent comporter une mise à l’abri sur le site, une évacuation et un BFT.

Dans les situations où il n’y a pas un rejet imminent ou en cours, le processus décisionnel doit commencer dès que des données sont disponibles (c.-à-d. l’état d’avancement du contrôle, du refroidissement et du confinement du ou des réacteurs touchés) et bien avant le moment où l’exposition est censée survenir. Cela se fait à l’aide d’une évaluation des doses prévisibles, en comparaison avec le CG (Annexe Q), afin de déterminer la nécessité de déployer des mesures de protection (Annexe L).

Des mesures de contrôle de l’ingestion devront être ordonnées s’il y a lieu. Les mesures peuvent être modifiées pendant les phases ultérieures selon les résultats de la surveillance environnementale sur le terrain des aliments, du lait et de l’eau. Les mesures de protection supplémentaires suivantes ne sont pas associées à un niveau d’intervention numérique (CG ou NOI) et peuvent pas être dirigées en combinaison avec n’importe laquelle des mesures de protection et de précaution énumérées dans l’Annexe L :

- les vêtements de protection

- la protection respiratoire

- l’auto-décontamination

La surveillance de la population et la prise en charge médicale doivent commencer pendant la phase de l’intervention d’urgence d’une intervention pour la sécurité nucléaire (voir l’Annexe S).

N.2 Phase de l’intervention précoce

La phase de l’intervention précoce commence (et, par extension, la phase de l’intervention d’urgence se termine) quand le rejet nucléaire est maîtrisé (mais pas nécessairement contenu), ce qui permet de poursuivre les contrôles radiologiques, de procéder à un échantillonnage radiologique et de prendre des décisions en s’appuyant sur les mesures du débit de dose réel et de la contamination radiologique.

L’évacuation et/ou la réinstallation temporaire sont les mesures de protection à privilégier pendant la phase de l’intervention précoce afin de prévenir une exposition externe occasionnée par des particules radioactives qui se sont déposées (p. ex., contamination des sols) et pour empêcher une exposition interne provoquée par l’inhalation de particules radioactives.

Des mesures de contrôle de l’ingestion doivent être ordonnées au besoin, selon les résultats de la surveillance environnementale sur le terrain des aliments, du lait et de l’eau.

Une évaluation technique des résultats réels de la surveillance des rayonnements dans l’environnement mise en application par rapport aux NOI (Annexe Q.2) doit éclairer le processus décisionnel afin de déterminer la nécessité de déployer des mesures de contrôle de l’ingestion et de l’exposition.

Il faut réévaluer la situation en évolution continuellement et prendre des décisions pertinentes afin de déployer des mesures de protection et d’annuler celles qui ne sont plus nécessaires.

Pendant la phase de l’intervention précoce, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) peut recommander d’autres mesures de diminution de la dose pratique à la population. Ces mesures peuvent être mises en place en combinaison avec les mesures décrites dans la présente annexe ou simplement recommandées pour fournir un niveau de protection supplémentaire contre les matières radioactives possibles en suspension ou sur le sol. La mise en œuvre de ces mesures, qui n’est pas fondée sur un CG ou des NOI, comprend ce qui suit :

- la protection respiratoire, pratiquée notamment en se couvrant le nez et la bouche à l’aide d’un matériel accessible qui peut filtrer les particules en suspension;

- l’auto-décontamination, pratiquée notamment en retirant les vêtements contaminés et en les mettant dans des sacs, en prenant une douche et en décontaminant les surfaces des endroits et des objets cruciaux;

- la consigne de rester à l’intérieur dans la mesure du possible, p. ex., en exécutant des tâches à l’extérieur seulement quand c’est nécessaire (p. ex., pour consulter un médecin ou pour se procurer des denrées alimentaires et d’autres choses nécessaires).

Des conseils sur ces mesures doivent être donnés dans le cadre du processus lié aux bulletins d’urgence (voir la Section 8.7.2.2) et à l’aide des méthodes pour les communications publiques.

Toutes les estimations techniques doivent être évaluées dans le contexte des considérations (p. ex., psychosociales et économiques) liées aux facteurs opérationnels et aux politiques publiques. Ces considérations devront prévoir une évaluation globale des risques et des coûts associés aux différentes mesures de protection afin de permettre un processus décisionnel qui optimise la santé, la sécurité et le bien-être de la population.

La phase de l’intervention précoce commence à chevaucher la phase de transition lorsqu’il n’y a plus de possibilités de rejets supplémentaires et quand le besoin de mesures de protection précoce diminue. La phase de l’intervention précoce se termine au moment où la phase de rétablissement commence.

La surveillance de la population et la prise en charge médicale se poursuivraient pendant la phase de l’intervention précoce de l’intervention (voir l’Annexe S).

N.3 Phase de transition

La phase de transition peut commencer quand l’environnement radiologique a été caractérisé au point où le risque pour les travailleurs du rétablissement est pleinement compris et gérable. La transition vers le rétablissement dans ces zones peut se poursuivre indépendamment des activités en cours de la phase de l’intervention d’urgence, y compris celles qui se déroulent à d’autres endroits.

L’imposition et l’annulation des mesures de protection, tout comme la distinction entre les trois premières phases, peuvent ne pas être uniformes dans l’ensemble de la zone touchée, car les niveaux de contamination sont susceptibles de différer. Les partenaires pertinents et les collectivités touchées doivent être consultés et mobilisés tôt et souvent pendant l’élaboration et la mise en place des stratégies axées sur des activités de protection à long terme durant la phase de rétablissement.

Les mesures pratiques de réduction de la dose décrites de façon détaillée dans la phase de l’intervention précoce peuvent également s’appliquer à la phase de transition.

Pendant la phase de transition et la phase de rétablissement, les opérations de rétablissement seront contrôlées et coordonnées par l’entremise d’une organisation de gestion du rétablissement (OGR). L’établissement de l’OGR n’est pas une mesure obligatoire quand le CPOU est actif, mais il devrait être envisagé le plus tôt possible. Au fur et à mesure que la situation d’urgence se stabilise, les opérations de rétablissement nécessiteront une planification pour le transfert du contrôle opérationnel à l’OGR.

N.4 Phase de rétablissement

Le rétablissement est la dernière étape de l’intervention dans une situation d’urgence nucléaire. Pendant la phase de rétablissement, l’objectif consiste à remettre l’Ontario dans un état normal le plus rapidement et le plus efficacement possible, dans la mesure du possible. Les opérations de rétablissement peuvent commencer avant que la phase de transition soit terminée. C’est à ce moment-là que la surveillance des opérations est transférée du commandant du CPOU au commandant de l’OGR.

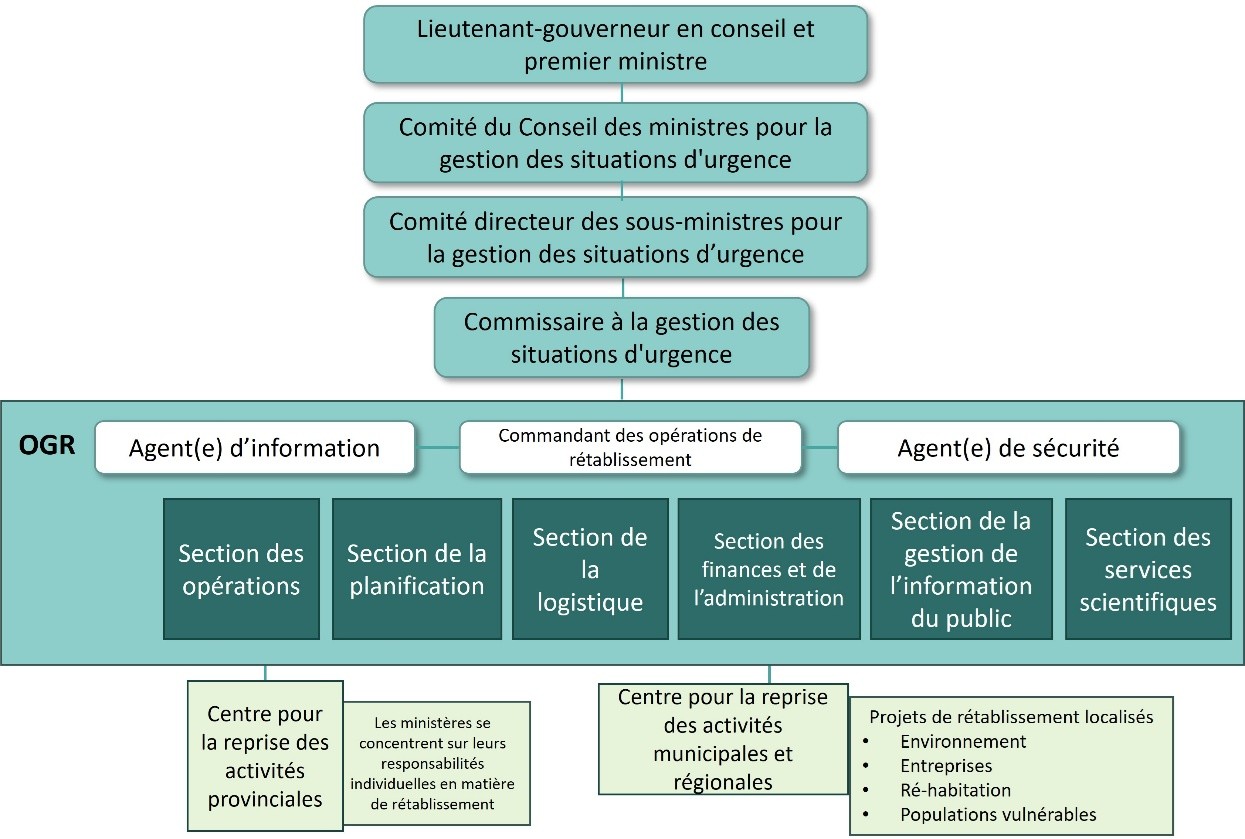

Les opérations de rétablissement seront gérées par l’OGR (Figure N – 1). La prise de décisions pendant la phase de rétablissement doit se concentrer sur l’adaptation ou l’annulation des mesures de protection imposées lors des phases précédentes dans l’optique de ramener les rayonnements dans l’environnement aux niveaux adéquats établis, en consultation avec les partenaires pertinents et les collectivités touchées, dans le but d’améliorer les conditions de vie et de reprendre les activités sociales et économiques.

La prise de décisions pendant la phase de rétablissement doit s’appuyer sur les résultats de la surveillance environnementale et de l’assurance de la sécurité sanitaire en cours et sur la réévaluation continue de la situation radiologique afin d’optimiser les activités de protection à long terme et de gérer la situation qui implique une exposition radiologique à long terme.

La phase de rétablissement est décrite en détail dans le plan provincial des opérations de rétablissement suite à une situation d’urgence nucléaire.

Ce diagramme est fourni uniquement à titre de référence visuelle. Voir le texte qui suit cette figure pour obtenir la description complète.

Figure N – 1 : Activation complète des sections de l’OGR

Le diagramme illustre la structure de l’organisation de gestion du rétablissement (OGR) lors de l’activation complète. Le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre sont au sommet de la hiérarchie, suivis du Comité du Conseil des ministres pour la gestion des situations d’urgence. Juste en dessous se trouve le Comité directeur des sous-ministres pour la gestion des situations d’urgence qui est relié au commissaire à la gestion des situations d’urgence. Ce dernier est relié à l’OGR qui comprend un agent d’information, le commandant des opérations de rétablissement et un agent de sécurité. Sous ce groupe se trouvent six sections fonctionnelles : opérations, planification, logistique, finances et administration, gestion de l’information du public et services scientifiques. L’organisation de gestion du rétablissement (OGR) est liée aux centres pour la reprise des activités provinciales et aux centres pour la reprise des activités municipales et régionales. Les centres pour la reprise des activités provinciales sont des ministères qui se concentrent sur des responsabilités individuelles en matière de rétablissement tandis que les centres pour la reprise des activités municipales et régionales supervisent des projets de rétablissement localisés.