Chapitre 8 Fonctions d’intervention en cas d’urgence nucléaire

8.1 Aperçu

Les fonctions d’intervention d’urgence décrites dans la présente section sont conformes aux exigences fonctionnelles décrites dans le document de l’AIEA intitulé Préparation et intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique et dans la norme N1600 – Exigences générales relatives aux programmes de gestion des urgences nucléaires de l’Association canadienne de normalisation.

8.2 Détection

La responsabilité de la détection d’un problème susceptible de provoquer une situation d’urgence nucléaire incombe principalement aux exploitants des centrales électronucléaires de l’Ontario. Ces centrales disposent de procédures rigoureuses qui permettent de détecter un problème susceptible de dégénérer en situation d’urgence nucléaire. Par conséquent, une situation d’urgence nucléaire ne devrait pas survenir sans qu’elle soit prévue assez longtemps à l’avance (c.-à-d. au moins plusieurs jours). Cependant, l’exploitant de la centrale électronucléaire n’est pas responsable de l’intervention hors site et ne maintient donc pas de capacités de détection dans les collectivités et l’environnement situés à l’extérieur de ses limites.

L’intervention hors site est la responsabilité de la province et celle-ci doit exploiter et maintenir un réseau de détection capable de détecter un rejet provenant d’un réacteur nucléaire en exploitation en Ontario ou d’une centrale électronucléaire voisine dont les zones de planification d’urgence (ZPU) s’étendent à la province. Ce réseau doit pouvoir surveiller continuellement la présence de rayonnement gamma dans l’environnement et informer automatiquement le scientifique de service de la section des services scientifiques si des valeurs élevées sont détectées. La densité du réseau de détecteurs doit être telle qu’il est peu probable qu’un rejet passe inaperçu.

En cas de détection de valeurs élevées qui survient en l’absence de notification d’un problème reçue d’une centrale électronucléaire, ces valeurs doivent être vérifiées avant que d’autres mesures d’intervention ne soient déclenchées. La vérification peut être effectuée lorsque plusieurs détecteurs du réseau détectent une augmentation des niveaux de rayonnement ou lorsqu’un détecteur indépendant, utilisé à proximité du premier détecteur à avoir signalé une élévation, confirme la présence d’un rayonnement supérieur au fond normal pour des raisons inconnues. Une fois la vérification effectuée, la province enquêtera et, si nécessaire, prendra les mesures appropriées pour protéger le public, tel qu’indiqué dans le présent document.

8.3 Catégorisation

La catégorisation d’une situation d’urgence nucléaire potentielle est une responsabilité qui incombe uniquement à l’exploitant de la centrale nucléaire. Les catégorisations comprennent :

- Événement à déclaration obligatoire

- Incident anormal

- Situation d’urgence dans la région du site (la notification d’une situation d’urgence dans la région du site précisera si un rejet est prévu dans un délai de 12 heures ou dans plus de 12 heures)

- Urgence générale.

Une liste détaillée des caractéristiques des accidents associées à chaque catégorisation est disponible à l’Annexe P. Après le diagnostic de l’événement dans la région du site, le superviseur de quart de l’installation à réacteur catégorise l’événement et, dans un délai de 15 minutes (alinéa 2.2.2(5) b) du document d’application de la réglementation de la CCSN 2.10.1,), avise la province, la CCSN et les municipalités désignées. Pour chaque catégorisation, le CPOU adopte un niveau d’activation (Tableau 1).

| Catégorisation (Ontario) | Catégorisation (États-Unis) | Niveau d’intervention hors site |

|---|---|---|

| Événement à déclaration obligatoire | Événement inhabituel | Surveillance de routine (Section 8.4.3) |

| Incident anormal | Alerte | Surveillance renforcée (Section 8.4.4) |

| Situation d’urgence dans la région du site (notification du fait qu’aucun rejet n’est prévu dans un délai de 12 heures) | Situation d’urgence dans la région du site (tous les cas) | Activation partielle (Section 8.4.4) |

| Situation d’urgence dans la région du site (notification du fait qu’un rejet est prévu dans un délai de 12 heures ou est en cours) | Urgence générale | Activation complète (Section 8.4.5) |

| Urgence générale | Urgence générale | Activation complète (Section 8.4.5) |

Dans les 15 minutes qui suivent la fin de l’appel de confirmation avec l’installation à réacteur, le CPOU informe les municipalités désignées et la Police provinciale de l’Ontario du niveau d’intervention hors site provincial déclaré (c.-à-d. les destinataires du formulaire provincial de notification d’intervention hors site [FPNIHS]). Lors de l’activation partielle ou complète, le MTO est également informé.

8.4 Notification et activation

8.4.1 Notification initiale

La notification initiale d’une situation d’urgence nucléaire est définie comme étant la notification faite par l’installation à réacteur aux autorités externes désignées chaque fois qu’un événement ou des conditions qui nécessitent une telle notification selon les critères prescrits surviennent. La période de notification initiale commence avec la première notification et se termine quatre heures plus tard, lorsque la section des services scientifiques est constituée et reçoit les renseignements nécessaires pour évaluer l’urgence à la centrale nucléaire concernée.

Les installations à réacteur canadiennes sont tenues d’aviser la CCSN dans les 15 minutes qui suivent l’activation de leur organisation d’intervention en situation d’urgence (section 2.2.2 du document d’application de la réglementation de la CCSN 2.10.1).

8.4.1.1 But

Le but du système de notification et d’intervention initiales est de :

- Informer les autorités hors site du fait qu’un événement ou une situation à déclaration obligatoire est survenue dans l’installation à réacteur.

- Fournir une indication, par l’entremise du système des catégories de notification, à tous les partenaires concernés quant à l’intervention initiale hors site appropriée au stade initial d’une situation d’urgence.

8.4.1.2 Application

Ces dispositions s’appliquent aux notifications émises par les installations à réacteur situées en Ontario ou dans les États américains contigus. Les critères de notification initiale et le niveau d’intervention hors site provincial propres à chaque installation à réacteur sont décrits dans le plan de mise en œuvre propre au site applicable.

8.4.1.3 Notification interne

Chaque organisation ou agence tenue d’intervenir en cas de situation d’urgence nucléaire doit disposer d’un système de notification interne pour informer tous les membres du personnel concernés de l’imminence ou de la survenue d’une situation d’urgence dans le cadre du présent plan et de la réponse appropriée à la notification.

8.4.1.4 Notification externe

Les organisations ou agences susceptibles d’être touchées par une situation d’urgence nucléaire dans le cadre du présent plan, ou qui pourraient être appelées à participer à l’intervention, doivent être informées au moment opportun par l’entremise de leurs liaisons au sein de l’OIU. La responsabilité de cette notification sera décrite dans le plan de mise en œuvre pertinent.

8.4.1.5 Aperçu du système

Conformément à la loi et aux règlements fédéraux en vertu desquels l’installation à réacteur exerce ses activités (c.-à-d. la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et le document d’application de la réglementation (REGDOC) 2.10.1 de la CCSN, ou les règlements américains applicables), son plan d’intervention en cas d’urgence nucléaire doit contenir des dispositions concernant :

- La notification des autorités externes d’un rejet accidentel ou de l’imminence d’un rejet accidentel

- La description de la façon dont les événements de ce genre sont déterminés et catégorisés

- La description du processus de notification immédiate.

Un système de notification et d’intervention initiales propre à chaque site a été élaboré, en consultation avec chaque exploitant de centrale nucléaire de l’Ontario, afin de faciliter une catégorisation rapide des notifications d’urgence qui correspond aux mesures d’intervention provinciales et municipales initiales.

Le formulaire de notification de catégorie de l’installation à réacteur doit comprendre la catégorisation de la notification (voir le Tableau 1). Lorsque plusieurs critères s’appliquent, la catégorie déclenchée la plus élevée doit être indiquée dans la notification. Le critère utilisé pour déterminer la catégorisation est contenu dans le plan de mise en œuvre de chaque centrale nucléaire.

Une fois informé d’une catégorisation initiale ou d’une recatégorisation, l’agent de service (AS) du CPOU en informe le commandant du CPOU. Le commandant du CPOU informe le CGSU ou son représentant, et une décision sera prise par le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) quant au niveau de l’intervention hors site provinciale à adopter. Ce niveau devrait normalement être celui qui est lié au formulaire de notification de catégorie reçu de la centrale nucléaire (tel qu’indiqué au Tableau 1), à moins qu’un autre niveau ne soit jugé plus approprié. Le niveau d’intervention hors site provincial doit être transmis aux municipalités désignées (Annexe O) et aux autres destinataires du FPNIHS dans un délai de 15 minutes, puis communiqué aux autres OIU provinciales au moyen du formulaire 201 du SGI. Les dispositions propres à chaque site pour chaque niveau d’intervention hors site provincial se trouvent dans le plan de mise en œuvre pertinent. Les États et provinces contigus ne doivent être informés que d’une notification d’incident anormal ou d’une catégorie supérieure (8.4.4 ci-dessous).

Si, à un moment donné pendant la situation d’urgence, l’évaluation de la situation dans la région du site change de manière à justifier le choix d’une autre catégorie que la dernière qui a été communiquée, l’installation à réacteur doit communiquer aux points de contact provinciaux et municipaux désignés une mise à jour dans les 15 minutes qui suivent la recatégorisation.

La période de notification initiale de la situation d’urgence prend fin une fois que la fourniture continue de rapports du COU de l’installation à réacteur à la section des services scientifiques du CPOU a été établie. Par la suite, tout changement dans la situation de la centrale sera communiqué par le COU de l’installation à réacteur à l’agent de service et à la section des services scientifiques du CPOU dans le cadre des rapports réguliers, tel que convenu en vertu des responsabilités de l’installation à réacteur énoncées à l’Annexe G.

Suite à tout changement de catégorisation communiqué par l’installation à réacteur à cette étape initiale, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) consultera normalement le chef des services scientifiques ou le scientifique de service au sujet de la situation technique afin de déterminer s’il est nécessaire de modifier le niveau d’intervention provinciale hors site. Sinon, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) consultera le Tableau 1 pour déterminer le niveau d’intervention provinciale hors site.

Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) peut, en tout temps, ordonner une modification visant à augmenter le niveau d’intervention provinciale hors site.

Le cas échéant, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) peut mettre fin à l’intervention hors site et en informer tous les partenaires concernés.

Pour que le système de notification de situation d’urgence nucléaire soit rapide et approprié, l’OIU/le CPOU doit conserver un point de contact qui est disponible 24 heures par jour et sept jours par semaine et a un remplaçant et tenir des procédures de notification détaillées.

Sur réception d’un formulaire de notification de catégorie d’une installation à réacteur :

- Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) doit confirmer le niveau d’intervention provinciale hors site à adopter.

- L’agent de service du CPOU doit rédiger un formulaire provincial de notification d’intervention hors site (FPNIHS) et un formulaire 201 du SGI pour les OIU concernées et le commandant du CPOU doit en autoriser l’émission.

- Sur réception du FPNIHS ou d’un formulaire 201 ou 209 du SGI, les OIU doivent adopter le niveau d’intervention approprié et correspondant, prescrit dans leurs plans respectifs, préparés conformément au présent PPIUN.

- Suite à cette décision concernant le niveau d’intervention provinciale hors site initiale, GSUO peut accroître ou réduire le niveau d’intervention en fonction des besoins opérationnels de la situation.

Le CPOU, sous la direction du CGSU ou d’un délégué (p. ex., le commandant du CPOU), peut adopter un niveau d’intervention provinciale hors site qui diffère du niveau d’intervention provinciale hors site par défaut illustré dans le Tableau 1 (le cas échéant) et peut aviser l’OIU de la justification du niveau d’intervention hors site choisi.

8.4.2 Critères d’activation

Lorsqu’une intervention d’activation partielle (8.4.4) ou complète (8.4.5) est adoptée, le CPOU doit utiliser le système provincial d’alerte publique (8.7.2.1), qui comprend le système En Alerte, pour émettre un BU afin d’informer le public concerné des éléments suivants :

- Qu’un problème existe

- Quelle est la zone concernée

- Qu’il faut rester à l’écoute des médias pour obtenir de plus amples informations

- Quelles sont les mesures de précaution et de protection prescrites.

Les mesures de protection peuvent être levées à l’aide de méthodes de communication prioritaires. Les BU ne seront pas utilisés pour lever les mesures de protection. La levée des mesures de protection est également abordée dans le plan provincial des opérations de rétablissement suite à une situation d’urgence nucléaire (PPORSUN).

8.4.3 Surveillance de routine

La province, par l’intermédiaire de l’agent de service du CPOU, maintient un état de surveillance de routine. Aucun membre du personnel supplémentaire n’est requis pour soutenir la surveillance de routine en tant que niveau d’intervention hors site.

8.4.4 Activation de la surveillance renforcée ou de l’activation partielle

Le rehaussement du niveau d’intervention hors site du CPOU permettra au CGSU ou à son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) de disposer de ressources supplémentaires pour évaluer la situation en cours à la centrale nucléaire. Dans le cadre de la surveillance renforcée, les membres du personnel apportent leur soutien au commandant du CPOU selon les besoins et sont avisés du fait qu’ils peuvent être rappelés à tout moment. À ce moment, le scientifique de service assume le rôle de chef des services scientifiques et recommande au commandant du CPOU de mettre en disponibilité ou d’activer le reste de la section des services scientifiques. GSUO est chargé de gérer et de tenir à jour un système pour rappeler les membres du personnel du CPOU en cas de besoin (à la date de publication, Send Word Now).

En cas d’activation partielle, les membres du personnel du CPOU sont informés du niveau d’activation et évalueront la situation d’urgence et y répondront (voir la Figure 6) comme la situation l’exige. Les membres du personnel rappelés se présenteront au CPOU ou au CPOU suppléant selon les instructions et seront comptés à leur arrivée. La rotation du personnel sera consignée dans le journal approprié pour chaque section, et la planification de la rotation commencera dès l’activation de la section. Selon la situation, la présence virtuelle au CPOU peut être autorisée par le CGSU ou son remplaçant (p. ex., le commandant du CPOU).

8.4.5 Activation complète

Lors de l’activation complète, le CPOU sera doté d’un effectif complet 24 heures par jour et sept jours par semaine et sera organisé tel qu’illustré à la Figure 6. Les mesures provinciales prises normalement lorsque l’activation complète est ordonnée sont énumérées à la section 8.5.4. Il convient toutefois de noter que ces mesures pourraient devoir être adaptées au moment opportun en fonction de la situation et des conditions locales.

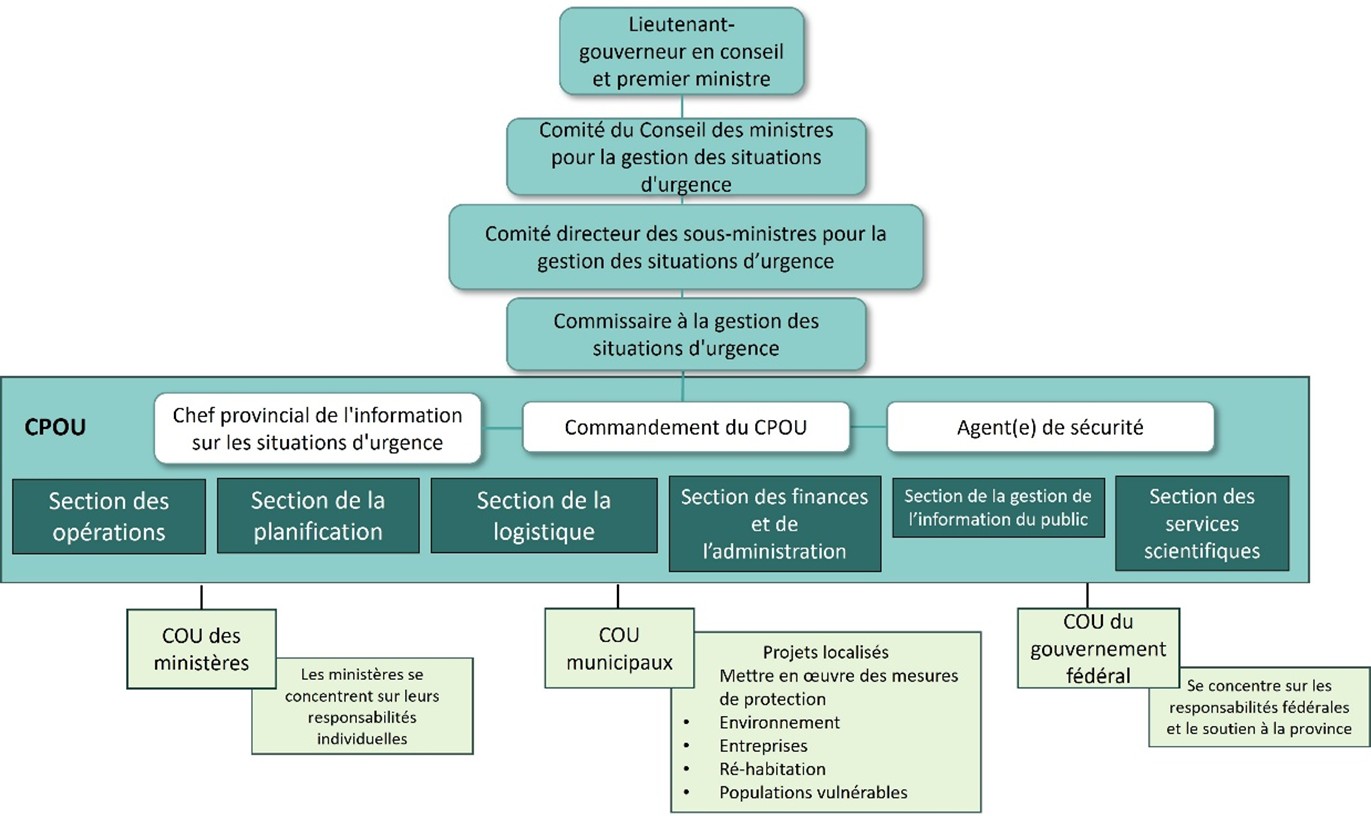

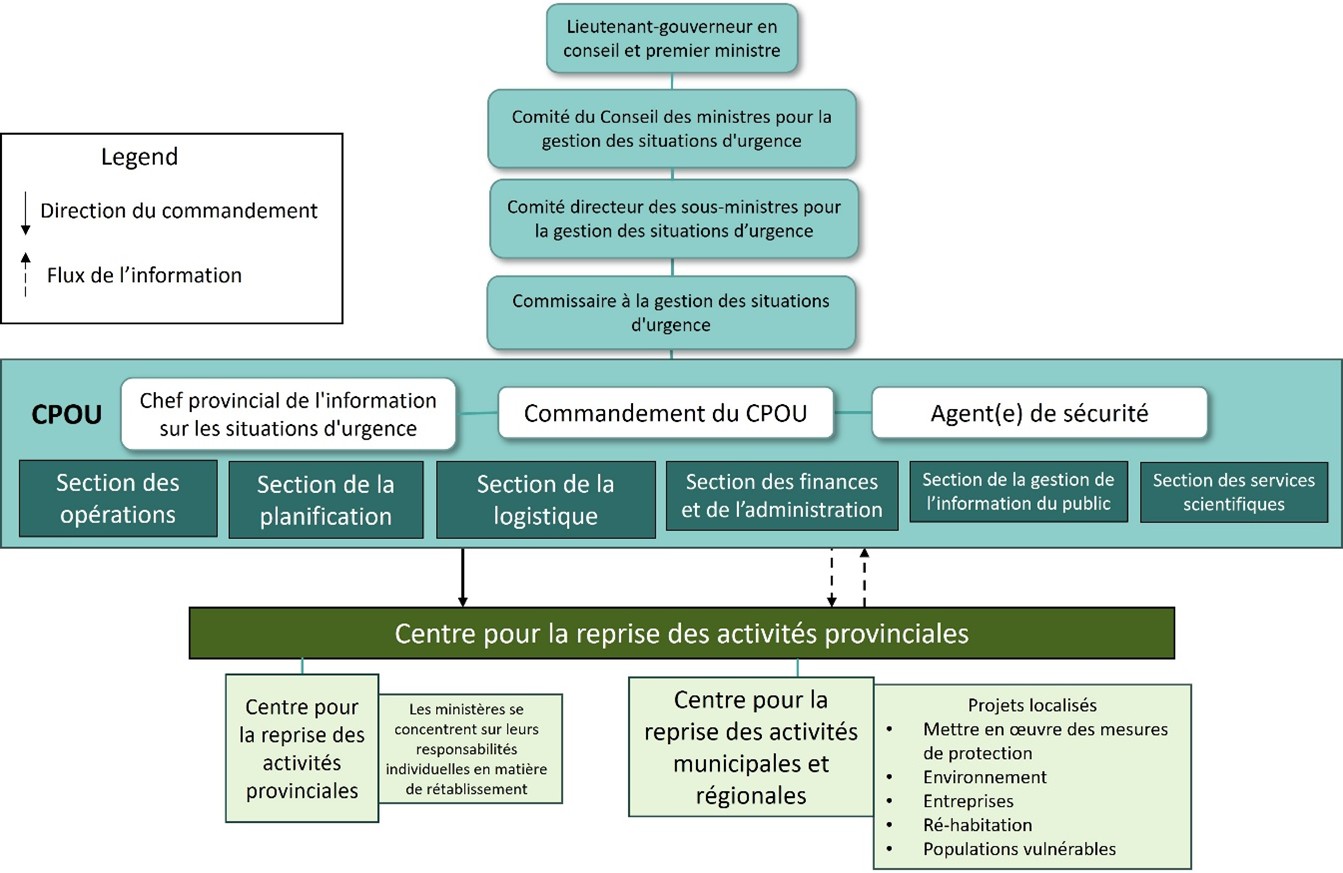

Ce diagramme est fourni uniquement à titre de référence visuelle. Voir le texte qui suit cette figure pour obtenir la description complète.

Figure 6 : CPOU lors de l’activation partielle et complète

Le diagramme illustre l’activation partielle et complète du centre provincial des opérations d’urgence (CPOU). Le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre sont au sommet de la hiérarchie, suivis du Comité du Conseil des ministres pour la gestion des situations d’urgence. Juste en dessous se trouve le Comité directeur des sous-ministres pour la gestion des situations d’urgence qui est relié au commissaire à la gestion des situations d’urgence. Ce dernier est relié au CPOU, où le personnel de commandement et de coordination comprend le commandement du CPOU, le chef provincial de l’information sur les situations d’urgence et un agent de sécurité. Sous ce groupe se trouvent six sections fonctionnelles : opérations, planification, logistique, finances et administration, gestion de l’information du public et services scientifiques. Ces sections sont reliées aux centres ministériels des opérations d’urgence (CMOU), aux COU municipaux et aux COU du gouvernement fédéral.

8.4.6 Activation du GSREASS et de l’EESUN

Lors de la surveillance renforcée, l’EESUN sera pleinement opérationnelle et le GSREASS sera en attente. Lors de l’activation partielle ou totale du CPOU, le GSREASS et l’EESUN seront tous deux pleinement opérationnels.

8.4.7 Activation du CCGT

L’activation du CCGT commence dès la réception par l’agent de service du MTO du FPNIHS qui indique un niveau d’intervention provinciale hors site d’activation partielle ou complète, ce qui déclenche l’activation du CCGT par le MTO. L’agent de service du MTO sera informé de l’existence d’une situation d’urgence possible lorsque le CPOU passera en surveillance renforcée, ce qui permettra au CCGT d’être prêt pour une éventuelle intensification du niveau d’intervention provinciale hors site. Après réception du FPNIHS, l’agent de service du MTO communiquera avec les responsables du CCGT appropriés en fonction du lieu de l’incident afin de communiquer les renseignements initiaux s’il y a lieu et de confirmer les détails suivants :

- Composition prévue du CCGT

- Rôles des membres (y compris l’identification du responsable des opérations et du responsable de la planification du CCGT)

- Heure et format des réunions du CCGT (physiques/virtuelles)

- Cycle opérationnel prévu.

8.4.8 Activation des autres OIU

Les autres ministères seront informés par la publication des formulaires 201 et 209 du SGI par le commandant du CPOU lors de la surveillance de routine ou à un niveau supérieur. Dès réception de l’un ou l’autre des formulaires, les OIU évalueront les renseignements présentés et activeront leurs COU, le cas échéant.

8.4.9 Connaissance de la situation des organisations d’intervention d’urgence

Le CPOU a pour fonction de soutenir et de coordonner les efforts de l’ensemble des OIU qui comprennent des organisations ayant des responsabilités en matière de situations d’urgence nucléaire.

Le CPOU doit soutenir la connaissance de la situation des autres organisations d’intervention afin d’assurer la coordination en temps opportun des efforts d’intervention et de minimiser leur chevauchement, lorsque cela est possible. L’échange de renseignements peut se faire par l’intermédiaire du FPNIHS, des formulaires du SGI, d’applications Web (p. ex., réunions MS Teams), de conférences téléphoniques, de courriels de groupe et d’agents de liaison et de terrain dépêchés.

Le CPOU coordonne le déploiement virtuel et physique du personnel provincial dans les centres d’information et des opérations d’urgence des municipalités désignées et des municipalités hôtes (voir l’Annexe O), selon les besoins et les disponibilités, afin de fournir un soutien et des conseils en rapport avec le CPOU.

Des séances d’information sur la coordination des événements avec l’OIU provinciale, présidées par le commandant du CPOU, doivent être organisées au moins une fois par cycle opérationnel afin de :

- Faire le point sur la situation actuelle

- Faire le point sur les principales tâches entreprises par chaque organisation

- Discuter des risques nouveaux et courants

- Déterminer les conflits potentiels

- Déterminer les nouveaux besoins de soutien

Le CPOU doit définir la stratégie de coordination de l’intervention adoptée par l’OIU pendant la période opérationnelle.

Le CGSU ou son délégué (p. ex., le commandant du CPOU) est chargé de maintenir la pratique courante de justification et d’optimisation des mesures de protection, en utilisant les outils élaborés dans le PNEPF et en consultation avec les municipalités désignées (Annexe I) et les membres concernés de l’OIU (voir la Section 5 du Plan provincial d’intervention en cas d’urgence).

8.5 Intervention initiale

8.5.1 Surveillance de routine

Lors de la surveillance de routine, l’agent de service du CPOU, le scientifique de service et le commandant du CPOU sont tenus de surveiller la situation jusqu’à ce qu’elle soit résolue ou mise à niveau vers un niveau d’activation supérieur.

8.5.2 Surveillance renforcée

La surveillance renforcée est généralement mise en place en réponse à une notification d’incident anormal (ou d’alerte pour les installations américaines seulement) émise par une installation à réacteur. Ce niveau d’intervention nécessite certaines activités de coordination, de planification et/ou de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’activer toute l’organisation d’intervention. En conséquence, le personnel du CPOU peut comprendre :

- La mise en place de sections du SGI en fonction des besoins du CPOU pendant la période opérationnelle (le scientifique de service ou les représentants de la section des services scientifiques joueront un rôle essentiel).

- Les ministères et les autres organisations qui participent directement à l’intervention déploieront des agents de liaison au CPOU.

- Le déploiement de personnel provincial pour assurer la liaison avec les collectivités, selon les besoins de la situation.

- La SGIP, ou certaines de ses composantes, sous la direction du CISU.

Toutes les activités de surveillance de routine continuent d’être menées dans le cadre de la surveillance renforcée, accompagnées d’une combinaison des activités suivantes :

- Planification d’urgence pour la prise des mesures de protection, lorsque l’on peut s’attendre à une aggravation de la situation.

- Évaluation de la situation par le scientifique de service en fonction des renseignements et des données fournies par l’installation à réacteur lors de transmissions régulières et d’une diffusion directe.

- Prise en compte de la nécessité de prépositionner des ressources (p. ex., les équipes de terrain du GSREASS).

- Coordination avec les municipalités désignées, les ministères ou d’autres partenaires clés de l’intervention, le cas échéant.

- Diffusion de produits d’information propres à l’événement, tel qu’indiqué en détail dans les procédures d’intervention du CPOU.

Lors de la surveillance renforcée, le commandant du CPOU doit :

- Fixer une période opérationnelle pour l’OIU provinciale

- Lancer l’élaboration d’un PAI, comme on le décrit en détail dans les procédures d’intervention du CPOU

- Utiliser l’équipe de service du CPOU (composée de membres du personnel des opérations, de personnel scientifique, de représentants de l’exploitant de l’installation à réacteur, de membres du personnel de la SGIP et d’autres personnes, au besoin) pour surveiller la situation et informer l’OIU des modifications apportées à l’intervention provinciale ou au plan d’action prévu

- Commencer à tenir des séances d’information régulières sur la coordination des événements, comme on le décrit en détail dans les procédures d’intervention du CPOU.

8.5.3 Activation partielle

Lors de l’activation partielle, le CPOU et les COU municipaux seront dotés d’un effectif complet 24 heures par jour et sept jours par semaine. Les mesures provinciales prises lors de l’activation partielle comprennent :

- Les COU du ministère et le CCGT doivent être dotés en personnel au niveau qui convient à la situation, ce qui permettra la surveillance et l’évaluation continues de la situation, ainsi que la mise en œuvre des plans associés si on le juge approprié.

- Dès la réception des paramètres de l’installation de réacteur et avant un rejet, la modélisation de la dose et la dispersion potentielle du panache seront utilisées pour déterminer l’impact potentiel d’un rejet. L’outil de modélisation de la doses URI est fourni à la section des services scientifiques par les exploitants des centrales nucléaires.

- Dans les quelques heures qui suivent la notification d’un incident anormal ou d’un incident plus grave, la section des services scientifiques et les autres sections du CPOU sont dotées du personnel requis pour le niveau d’intervention, et un cycle opérationnel/de gestion de collecte de renseignements et de prise de décision est établi pour faciliter l’intervention.

- Si des mesures de protection deviennent nécessaires, les mesures de GSUO suivantes seront évaluées par le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) qui prendre une décision à cet égard :

- Le besoin de passer à l’activation complète

- Le besoin de mesures de précaution, d’actions opérationnelles et/ou de mesures d’intervention d’urgence et leur calendrier, ainsi que la formulation de recommandations pertinentes aux autorités de direction provinciales. Celles-ci sont fondées sur l’évaluation technique et les recommandations de la section des services scientifiques ainsi que sur les commentaires et recommandations des autres chefs de section du CPOU concernant la situation opérationnelle.

- Le besoin et le calendrier de la diffusion de BU à l’intention de la population touchée.

- Le besoin de diffuser des informations publiques d’urgence par l’entremise de communiqués de presse et de points de presse.

- Le besoin (pour la Direction des communications du SCT) de créer un CCISU pour faciliter les points de presse. Ces points de presse seraient animés par un porte-parole provincial, en collaboration avec des représentants d’autres ministères, de ministères fédéraux, de l’installation à réacteur, des municipalités désignées et d’autres organisations, au besoin.

- Ce système de sensibilisation opérationnelle et technique, de prise de décision et de communication au public d’informations urgentes est répété, conformément au cycle opérationnel/de gestion du CPOU, jusqu’à la fin de l’intervention d’urgence.

Les mesures prises au niveau municipal comprennent ce qui suit :

- Le personnel municipal de l’OIU est chargé de commencer à prendre des mesures d’intervention ou de se tenir prêt à le faire, au besoin.

- Émettre un avis pour mettre les services municipaux en attente.

- Des centres d’information sur les situations d’urgence (CISU) doivent être créés.

- D’autres centres d’urgence (p. ex., centres des travailleurs d’urgence, centres d’évacuation, centres de réception) doivent être prêts à devenir opérationnels sans délai indu.

8.5.4 Activation complète

Lors de l’activation complète, toutes les mesures requises lors de l’activation partielle seront achevées ou poursuivies si nécessaire. Les organisations et centres d’urgence mis en place lors de l’activation partielle sont désormais pleinement opérationnels.

Dès les premières heures d’une situation d’urgence nucléaire, la mise en place de l’ensemble des capacités d’évaluation technique et de prise de décision prendra du temps. Pour le cas très improbable où la notification initiale indiquerait un rejet en cours ou imminent, et où des mesures de protection devraient être mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité publiques avant la réalisation d’une évaluation technique complète, des mesures d’intervention urgentes ont été prédéfinies pour le commissaire à la gestion des situations d’urgence ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU). Ces mesures sont mises en œuvre pour protéger la santé et la sécurité publiques jusqu’à ce qu’une évaluation technique plus complète, qui pourrait entraîner une révision des mesures de protection, puisse être réalisée. Les mesures d’intervention urgentes comprennent :

- Alerte publique déclenchée par l’entremise des systèmes d’alerte provinciaux (En Alerte) et municipaux

- Normalement, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) :

- Ordonne la mise en œuvre de mesures de protection dans la ZAA et/ou la ZPD

- Ordonne la prise de mesures de précaution dans la ZAA et la ZPD

- Publie un bulletin d’urgence qui informe le public concerné des mesures de protection susmentionnées et indique où obtenir de plus amples informations.

Suite à la mise en œuvre des mesures d’intervention urgentes ci-dessus ou, pour une urgence qui s’aggrave et a atteint le niveau de l’activation complète, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) détermine la nécessité de prendre des mesures de protection supplémentaires :

- Par une évaluation des stratégies d’éventage possibles (voir la Section 8.6.4) fondée sur les paramètres de la centrale nucléaire.

- Par l’évaluation réalisée par la section des services scientifiques des résultats de l’enquête de terrain obtenus du GSREASS.

- Si nécessaire, des évacuations seront déclenchées dans les secteurs de la ZPD les plus proches de l’installation à réacteur, dans toutes les directions, avant le rejet radioactif. L’évacuation de la totalité de la ZPD peut être ordonnée si l’analyse de l’EESUN montre que c’est nécessaire. (Remarque : les organismes fédéraux (p. ex., Transports Canada, la Garde côtière canadienne, etc.) sont informés des mesures de protection par l’entremise du COG.)

- En cas de risque de contamination des aliments, de l’eau, du lait ou des produits de base, il peut être demandé au public de :

- Retirer les animaux des pâturages et de placer les animaux brouteurs dans des aires d’aliments conservés (couvertes)

- Restreindre la consommation de certaines sources d’eau potable jusqu’à ce que des évaluations plus approfondies aient été réalisées

- Restreindre la consommation et la distribution de fruits et légumes locaux, d’aliments issus de la pêche, de la cueillette ou de la chasse, du lait des animaux brouteurs, de l’eau de pluie et des aliments pour animaux

- Restreindre la distribution de produits de base jusqu’à ce que des évaluations plus approfondies aient été réalisées.

Les mesures prises au niveau municipal comprennent :

- Les centres locaux d’accueil et d’évacuation sont pleinement opérationnels dans des installations prédéterminées à l’extérieur de la ZPD. Les centres de réception peuvent fournir des services d’enregistrement et de renseignement, des services de santé et psychosociaux, ainsi que des liens vers les services d’hébergement pour les personnes qui en ont besoin.

- Les unités de surveillance et de décontamination (USD) locales sont pleinement opérationnelles et situées sur des sites fixes, y compris dans des lieux partagés avec les centres de réception, ou peuvent être mises en place comme unités mobiles pour être déployées là où on en a besoin. Ces unités hors site offrent des installations de surveillance et de décontamination.

- Les centres des travailleurs d’urgence (CTU) locaux sont pleinement opérationnels et installés dans des installations prédéterminées à l’extérieur de la ZPD. Ils sont utilisés comme point de contrôle d’entrée pour tous les travailleurs d’urgence municipaux, provinciaux et fédéraux hors site qui accèdent à la zone touchée. Les CTU sont dotés de personnel dûment formé pour offrir des services de surveillance et de décontamination.

Une fois l’émission radioactive (le cas échéant) terminée, le GSREASS :

- Déploie des équipes d’enquête et d’échantillonnage sur le terrain qui, à l’aide de relevés terrestres, aériens et effectués à partir d’un véhicule, signalent les zones de dépôt à l’intérieur et à l’extérieur de la ZPD.

- Évalue les résultats des évaluations par rapport aux niveaux opérationnels d’intervention (NOI) prédéterminés, afin de déterminer quelles sont les zones où la prise de mesures de protection supplémentaires ou la réalisation d’enquêtes plus approfondies pourrait être justifiée, ou où les mesures de protection devraient être levées.

- Déploie des équipes d’échantillonnage sur le terrain une fois que les limites des points chauds et des autres zones de contamination ont été déterminées. Ces équipes effectuent des prélèvements d’échantillons de lait, d’eau, de cultures, de fruits et légumes, ainsi que d’aliments et de denrées issus de la pêche, de la cueillette ou de la chasse afin de déterminer s’il est toujours nécessaire de prendre des mesures de contrôle de l’ingestion. Les denrées qui peuvent n’être inclus dans aucune autre catégorie mais qui peuvent néanmoins constituer une voie d’exposition radiologique comprennent le miel, le sirop d’érable, les herbes utilisées pour la purification, etc.

8.5.5 Phases de l’intervention en cas d’urgence nucléaire

Les phases de l’intervention en cas d’urgence nucléaire sont utilisées pour situer les organisations d’intervention dans le calendrier d’une situation d’urgence, en rapport avec un rejet possible de matières nucléaires provenant de la centrale nucléaire concernée. Une situation d’urgence nucléaire comprend quatre phases : la phase de l’intervention d’urgence, la phase de l’intervention précoce, la phase de transition et la phase de rétablissement (voir le Tableau 2).

Des renseignements détaillés sur ces phases sont disponibles à l’Annexe N. La phase de rétablissement est présentée en détail dans le plan provincial des opérations de rétablissement suite à une situation d’urgence nucléaire.

| Phases de la situation d’urgence nucléaire | Phases du rejet |

|---|---|

| Phase de l’intervention d’urgence | Avant le rejet et au cours du rejet. Aucune situation radiologique avant le rejet. Situation radiologique inconnue car le rejet est en cours. |

| Phase de l’intervention précoce | Rejet et après le rejet. Une situation d’exposition urgente. |

| Phase de transition | Aucun autre rejet n’est possible. |

| Rétablissement | Aucun autre rejet n’est possible. Une situation d’exposition existante pour les résidents locaux. Une situation d’exposition planifiée pour les travailleurs du rétablissement. |

8.6 Intervention en cours

Les exigences de l’intervention en cours seront communiquées aux OIU à l’aide du FPNIHS mis à jour (destinataires désignés) et du formulaire 201 ou 209 du SGI et des appels de coordination (p. ex., au moyen de MS Teams) tel qu’indiqué en détail dans le Tableau 3.

| Niveau d’intervention provinciale hors site (catégorisation associée) | Actions du CPOU | Intervention municipale | Information d’urgence / Bulletins d’urgence / Alertes publiques |

|---|---|---|---|

| Surveillance de routine (Événement à déclaration obligatoire/inhabituel) |

|

|

|

| Surveillance renforcée (Incident anormal/Alerte) |

|

|

|

| Activation partielle (Situation d’urgence sur le site/dans la région du site (installations américaines seulement) sans rejet en cours ou imminent) |

|

|

|

| Activation complète (situation d’urgence sur le site/dans la région du site avec rejet en cours ou imminent, ou urgence générale) |

|

|

|

8.6.1 Mesures de précaution

Les mesures de précaution (Annexe L) ne sont pas considérées comme des mesures d’intervention urgentes (8.6.2) car le calendrier de leur mise en œuvre est laissé à la discrétion du CGSU ou de son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) et dépend de l’évolution de la situation d’urgence nucléaire. Les mesures de précaution doivent être mises en œuvre pendant la phase de l’intervention urgente, soit avant, soit en conjonction avec les mesures d’intervention urgentes, afin de faciliter leur mise en œuvre. Contrairement aux mesures de protection (voir la Section 8.6.6), les mesures de précaution ne sont pas associées à un niveau d’intervention numérique.

Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) dirigera les mesures de précaution, le cas échéant et, lorsque le temps le permet, en consultation avec les ministères responsables concernés et les municipalités désignées touchées. Les municipalités désignées et hôtes, les collectivités autochtones et des Premières Nations, ainsi que les ministères concernés seront informés des mesures de précaution par le CPOU.

Les mesures de précaution doivent être communiquées au public concerné au moyen de BU (section 8.7.2.2) émis par le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOC), ainsi que par l’entremise des voies de communication publiques habituelles.

Les mesures de précaution comprennent (sans s’y limiter) :

- Fermeture des plages, des zones de loisirs, etc.

- Fermeture des lieux de travail et des écoles

- Suspension de l’admission des patients qui ne sont pas dans un état critique dans les hôpitaux

- Contrôle des entrées.

8.6.2 Mise en œuvre des mesures d’intervention urgentes

Les mesures d’intervention urgentes sont mises en œuvre après qu’une catégorisation ait été établie par la centrale nucléaire. Elles sont prises dans des zones prédéfinies dont chacune a été créée à une fin particulière.

8.6.2.1 Mesures prises lors d’une situation d’urgence sur le site (aucun rejet n’est prévu dans un délai de 12 heures)

Si aucun rejet n’est prévu dans un délai de 12 heures mais que la centrale nucléaire a déclaré une situation d’urgence sur le site, le CPOU doit effectuer une activation partielle (pour plus de détails, voir la section 8.4.4) et lancer les notifications internes et externes appropriées, y compris à l’intention des points de contact municipaux et des collectivités hôtes. De plus, il faudra envisager d’émettre un BU (section 6.4), un communiqué de presse ou les deux. Enfin, les COU ministériels et le CCGT doivent être créés et dotés du personnel nécessaire.

8.6.2.2 Actions en cas de situation d’urgence sur le site (rejet prévu dans un délai de 12 heures)

Si un rejet est prévu dans un délai de 12 heures, le CPOU doit effectuer l’activation complète ainsi que les notifications internes et externes appropriées (sections 8.4.1.3 et 8.4.1.4, respectivement), y compris à l’intention de la collectivité hôte.

Lorsqu’un rejet est prévu dans un délai de 12 heures, le CPOU doit :

- Émettre le bulletin d’urgence approprié (section 8.7.2.2)

- Émettre des directives opérationnelles pour mettre en œuvre les mesures d’intervention urgentes suivantes (sauf s’il existe de bonnes raisons de modifier cette intervention), concernant :

- La mise à l’abri (Annexe L.2.2) dans la ZAA

- La suspension du trafic routier et ferroviaire dans la ZAA

- L’évacuation de tous les plaisanciers dans les secteurs touchés des lacs

- L’émission d’autres BU, au besoin

- L’ordre donné au personnel de la SGIP de publier des communiqués de presse, au besoin

- L’ordre donné de créer le CCGT et les COU du Ministère

- Évaluer les besoins en matière d’éventage (voir la Section 8.6.4)

- Évaluer la situation pour déterminer les autres mesures à prendre.

8.6.2.3 Mesures lors d’une urgence générale

Une fois qu’une catégorisation d’urgence générale est reçue de la centrale nucléaire du site de l’incident, le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) doit mettre en œuvre les mesures suivantes, à moins que la prise d’autres mesures ne soit justifiée par des contraintes opérationnelles ou logistiques :

- Informer les personnes-ressources municipales et s’assurer qu’elles ont activé le système d’alerte publique (Section 8.7.2.1)

- Émettre le BU approprié (Section 8.7.2.2)

- Émettre des directives opérationnelles pour mettre en œuvre les mesures d’intervention urgentes suivantes (si les conditions le permettent) :

- Évacuation de la ZAA et des secteurs appropriés des lacs

- Suspension du trafic routier, ferroviaire et aérien dans toute la ZAA

- Mesures de précaution dans la ZPD

- Évaluer les besoins d’éventage (voir la Section 8.6.4)

- Si l’émission est en cours ou si les évacuations ne peuvent pas être terminées avant l’émission, émettre des directives opérationnelles pour mettre en œuvre les mesures de protection concernant :

- Les personnes évacuées surprises par un rejet (p. ex., celles qui ont évacué d’elles-mêmes lorsqu’on leur a demandé de se mettre à l’abri sur place) doivent se présenter pour un contrôle de la contamination ou, si cela n’est pas possible, évacuer vers une destination située à l’extérieur de la ZPD et se soumettre à une auto-décontamination.

- Pour les personnes qui se trouvent dans la ZAA et se mettent à l’abri sur place pendant un rejet (c’est-à-dire celles qui ne peuvent pas évacuer), ingestion de comprimés d’iodure de potassium (KI) (Annexe L.2.4).

- Mise à l’abri (Annexe L.2.2) dans le reste de la ZPD. Sinon, cette mesure doit être prise quatre heures (ou à un moment jugé approprié) avant le début prévu du rejet.

- Effectuer l’activation complète (8.4.5) et lancer les notifications internes et externes appropriées (sections 8.4.1.3 et 8.4.1.4 respectivement), y compris à l’intention de la collectivité hôte.

- Publier d’autres BU, le cas échéant.

- Ordonner au personnel de la SGIP de publier des communiqués de presse, au besoin.

- Ordonner la création de COU et de CCGT ministériels (si cela n’a pas été fait auparavant).

- Évaluer la situation en vue de la prise d’autres mesures.

8.6.2.4 Élargir les mesures initiales

Après la prise des mesures d’intervention d’urgence, la section des services scientifiques doit évaluer la nécessité d’élargir certaines zones en fonction des doses projetées hors site par rapport aux critères génériques (CG). Pendant et après un rejet, la section des services scientifiques doit évaluer la nécessité d’élargir certaines zones en fonction des mesures prises sur le terrain et des NOI. Le chef des services scientifiques formule des recommandations au CGSU, par l’intermédiaire du commandant du CPOC, concernant l’élargissement de la zone d’évacuation, de la zone de mise à l’abri sur place, de la zone de contrôle de l’ingestion, ou d’une combinaison de ces zones, selon la situation radiologique. Voir l’Annexe Q pour plus de détails.

8.6.2.5 Processus de dérogation

Lors d’une déclaration d’urgence provinciale, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre peut autoriser la prise de mesures opérationnelles ou de protection qui constituent des dérogations au PPIUN au moyen d’décrets d’urgence, à condition de respecter les conditions et les critères de la LPCGSU. Par ailleurs, le LGC ou le premier ministre peut autoriser la mobilisation des ressources nécessaires (humaines, matérielles, informationnelles et financières) pour soutenir la dérogation proposée.

Si des dérogations sont nécessaires, tous les COU participants doivent en être informés au moyen d’un FPNIHS mis à jour ou des formulaires 201 et 209 du SGI, ainsi que lors de conférences téléphoniques ou de réunions en ligne interinstitutions.

8.6.3 Déclarer une urgence provinciale

8.6.3.1 Autorité

La LPCGSU établit les dispositions relatives à la déclaration d’une situation d’urgence provinciale en Ontario ou dans toute partie de l’Ontario. Sous réserve des critères de déclaration d’une situation d’urgence énoncés dans la LPCGSU (voir la Section 8.6.3.2 ci-dessous), le LGC a le pouvoir de déclarer, par décret, qu’il existe une situation d’urgence en Ontario ou dans toute partie de l’Ontario. Si, de l’avis du premier ministre, l’urgence de la situation nécessite la prise immédiate d’un décret, il peut également déclarer par décret qu’il existe une situation d’urgence.

Lors d’une déclaration d’urgence provinciale, des décrets d’urgence peuvent être pris en vertu des articles 7.0.2 et 7.1 de la LPCGSU, sous réserve de certains critères, limitations, conditions et autres considérations juridiques.

De plus, conformément au paragraphe 7.0.3(2), si un décret concernant la déclaration d’une urgence provinciale est pris en vertu de l’article 7.0.1 de la LPCGSU et que la zone d’urgence, en toute partie de celle-ci relève de la compétence d’une municipalité, le premier ministre peut, s’il l’estime nécessaire, prendre un décret en vertu de cet article pour :

(a) diriger et contrôler l’administration, les installations et l’équipement de la municipalité dans la zone d’urgence et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’exercice par la municipalité de ses pouvoirs et fonctions dans la zone d’urgence, que ce soit dans le cadre d’un plan de mesures d’urgence ou autrement, est soumis à la direction et au contrôle du premier ministre;

(b) exiger de toute municipalité qu’elle fournisse l’assistance qu’il juge nécessaire à une zone d’urgence ou à toute partie de la zone d’urgence qui ne relève pas de la compétence de la municipalité et diriger et contrôler la fourniture de cette assistance.

Conformément à la LPCGSU, une municipalité est autorisée à exercer un pouvoir municipal en réponse à un décret du premier ministre ou de son délégué pris en vertu du paragraphe (2) sans règlement municipal.

8.6.3.2 Critères pour une déclaration d’urgence provinciale

Conformément au paragraphe 7.0.1(3) de la LPCGSU, les critères suivants doivent être respectés pour qu’une situation d’urgence provinciale puisse être déclarée :

- Il existe une situation d’urgence qui nécessite une action immédiate pour prévenir, réduire ou atténuer un danger de grande ampleur qui pourrait causer un préjudice grave aux personnes ou des dommages matériels importants.

- L’une des circonstances suivantes existe :

- Les ressources dont dispose normalement un ministère du gouvernement de l’Ontario, un organisme, un conseil, une commission ou une autre direction du gouvernement, y compris la législation en vigueur, ne peuvent être utilisées sans risque de retard important.

- Les ressources visées à la sous-disposition I peuvent être insuffisamment efficaces pour faire face à la situation d’urgence.

- Il est impossible de déterminer sans risque de retard important si les ressources visées à la sous-disposition I peuvent être utilisées.

8.6.3.3 Fin d’une déclaration de situation d’urgence provinciale

Une situation d’urgence provinciale déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la LPCGSU prend fin à la fin du quatorzième jour qui suit sa déclaration, à moins que le LGC ne la déclare annulée plus tôt par décret. Le LGC peut, par décret, prolonger une situation d’urgence avant qu’elle ne prenne fin pour une période supplémentaire d’au plus 14 jours. Aussi souvent qu’il est nécessaire, l’Assemblée législative peut, par résolution et sur la recommandation du premier ministre, prolonger la période d’urgence pour des périodes supplémentaires d’au plus 28 jours.

Conformément au paragraphe 7.0.1(2) de la LPCGSU, une déclaration de situation d’urgence provinciale faite par le premier ministre en vertu du paragraphe 7.0.1(1) de la LPCGSU prend fin après 72 heures, à moins que la déclaration de situation d’urgence provinciale ne soit confirmée par décret du LGC avant qu’elle ne prenne fin.

8.6.3.4 Déclarations municipales

Conformément au paragraphe 4(1) de la LPCGSU, le président du conseil d’une municipalité peut déclarer qu’une situation d’urgence existe dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci et peut prendre les mesures et rendre les ordonnances qu’il juge nécessaires et qui ne sont pas contraires à la loi pour mettres en œuvre le plan de mesures d’urgence de la municipalité et pour protéger les biens et la santé, la sécurité et le bien-être des habitants de la zone d’urgence.

- Le président du conseil doit envisager de faire une telle déclaration chaque fois que le plan municipal en cas de situation d’urgence nucléaire est activé.

- Lorsqu’une situation d’urgence radiologique survient et nécessite l’activation du plan de mesures d’urgence local, le président du conseil doit envisager de déclarer une situation d’urgence.

Conformément au paragraphe 4(3) de la LPCGSU, les présidents de conseil doivent veiller à ce que le ministre de la Protection civile et de l’Intervention en cas d’urgence soit informé immédiatement de la déclaration ou de la fin d’une situation d’urgence municipale.

Conformément au paragraphe 4(4) de la LPCGSU, le premier ministre peut déclarer en tout temps la fin d’une situation d’urgence.

Conformément au paragraphe 4(2) de la LPCGSU, le président du conseil ou le conseil d’une municipalité peut déclarer en tout temps la fin d’une situation d’urgence.

Voici certaines des considérations pour les municipalités qui déclarent une situation d’urgence :

- L’activation du plan de mesures d’urgence nucléaire municipal.

- Le fait qu’une situation d’urgence radiologique survienne et nécessite l’activation du plan de mesures d’urgence local.

8.6.4 Stratégie de confinement par éventage

8.6.4.1 Généralités

Si la conception du réacteur nécessite une stratégie de confinement par éventage, la centrale nucléaire touchée peut devoir mettre à l’air sa structure de confinement afin de préserver l’intégrité de l’ensemble du système de confinement. La nécessité d’un éventage est généralement connue bien avant la date à laquelle elle doit avoir lieu, et c’est tout particulièrement le cas pour un AD. Les renseignements relatifs à l’éventage des systèmes de retenue de confinement, en situation d’accident, peuvent contribuer à éclairer la prise de décision concernant les mesures de protection.

Les centrales nucléaires de Pickering, Bruce et Darlington sont équipées de systèmes de confinement sous-atmosphériques conçus pour retenir, pendant une certaine période, les matières radioactives libérées par le combustible nucléaire défectueux lors d’un accident.

8.6.4.2 But de la stratégie d’éventage

La capacité de contrôler (dans certaines limites) l’éventage de la radioactivité des systèmes de confinement dans les limites d’une fenêtre d’éventage pourrait être utile pour permettre la mise en œuvre préalable de mesures de protection avant que le rejet n’ait lieu.

Les renseignements sur les caractéristiques de la stratégie d’éventage, notamment la direction du vent, la durée, le caractère continu ou intermittent du rejet prévu et la possibilité d’interrompre le rejet pour permettre la mise en œuvre de mesures de protection supplémentaires, peuvent être utilisés à l’appui de la prise de décision en matière de mesures de protection.

Toute décision d’utiliser une stratégie d’éventage (nominale ou de rechange) ne doit être prise qu’après des consultations entre la province, la CCSN, l’installation à réacteur, les municipalités concernées et les collectivités autochtones et des Premières Nations situées dans les ZPU ou les ZPI, ou qui y ont des territoires traditionnels. Dans les situations où l’éventage doit être effectué en urgence pour protéger l’intégrité structurale de l’enceinte de confinement, les consultations sur l’éventage peuvent avoir lieu après le début de l’éventage mais doivent se tenir dès que possible.

8.6.4.3 Stratégie d’éventage nominale

Dans la plupart des scénarios d’accident de réacteur CANDU, les matières nucléaires libérées du bâtiment du réacteur seront aspirées dans le bâtiment sous vide. La stratégie d’éventage nominale consiste à commencer l’éventage au moyen d’un système d’éventage d’urgence peu avant que le bâtiment sous vide ne soit ramené à la pression atmosphérique, et à poursuivre l’éventage à un débit juste suffisant pour maintenir l’enceinte de confinement à une pression sous-atmosphérique. L’éventage contrôlé peut être utilisé pendant une période prolongée (des jours, des semaines ou des mois) jusqu’à ce que les sources internes de contamination atmosphérique soient éliminées, se soient désintégrées ou soient contenues de quelque autre façon.

8.6.4.4 Autres stratégies d’éventage

D’autres stratégies d’éventage qui n’activent pas le système de confinement du bâtiment sous vide sont également possibles :

- La radioactivité peut être confinée dans d’autres parties du système de confinement et évacuée par d’autres systèmes d’échappement, comme la cheminée d’évacuation des gaz d’échappement contaminés, qui contient un équipement capable d’éliminer la plus grande partie des matières radioactives des gaz d’échappement.

- Dans le cadre des améliorations apportées après l’accident de Fukushima, certains réacteurs de l’Ontario ont été équipés de systèmes d’éventage à confinement passif par filtrage. Ces systèmes constituent un système de secours qui s’ajoute au système d’évacuation d’air filtré et qui peut fonctionner pendant une panne de courant de la centrale.

8.6.4.5 Responsabilités en matière de confinement par éventage

Les plans d’intervention d’urgence des installations à réacteur comprennent :

- Une disposition qui prévoit qu’une personne désignée doit être habilitée à déclencher et à suspendre l’éventage.

- Une disposition qui prévoit qu’il faut consulter le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU), la CCSN, les municipalités et les collectivités autochtones et des Premières Nations touchées avant d’entreprendre toute activité d’éventage, sauf si celle-ci doit être effectuée en urgence pour protéger l’intégrité structurale de l’enceinte de confinement.

- L’obligation de fournir à GSUO des estimations de temps pour indiquer quand l’éventage sera nécessaire.

- L’obligation d’informer le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU), le plus tôt possible si un éventage doit être effectué en urgence pour protéger l’intégrité structurale de l’enceinte de confinement.

Le CGSU ou son représentant désigné (p. ex., le commandant du CPOU), en tant que responsable opérationnel de l’intervention hors site, doit prendre les mesures suivantes en fonction de la situation d’éventage :

- Si le temps le permet, consulter les partenaires concernés, notamment les municipalités désignées concernées, ainsi que les collectivités autochtones et des Premières Nations, concernant les mesures de protection proposées à la lumière de la stratégie d’éventage à mettre en œuvre.

- En coordination avec le COG, Transports Canada et NAV CANADA, aviser et restreindre la circulation aérienne à proximité de la centrale avant le début de l’éventage.

- En coordination avec le service de police compétent et, le cas échéant, la Garde côtière canadienne, aviser et restreindre la circulation maritime dans les secteurs adjacents des lacs et des fleuves avant le début de l’éventage.

- Confirmer, par l’intermédiaire des agents de liaison fédéraux du CPOU, que le gouvernement fédéral a entamé des consultations avec les administrations américaines concernées.

- Émettre les BU appropriés à l’intention de la population touchée.

- Conformément aux pouvoirs décisionnels décrits à la section 7.5, ordonner ou recommander les mesures de protection appropriées dans toute zone peuplée avant le début de l’éventage.

Les plans et procédures d’intervention en cas d’urgence nucléaire des organisations ayant des responsabilités liées à l’éventage doivent indiquer comment les décisions relatives à l’éventage sont prises, documentées, approuvées et communiquées.

8.6.5 Émissions liquides

Lorsque le rejet d’une émission liquide a eu lieu dans une installation à réacteur en même temps qu’un événement qui répond aux critères du système des catégories de notification, tel que décrit dans les plans de mise en œuvre propres au site (Pickering, Darlington, Bruce Power), il doit être traité conformément au plan de mise en œuvre propre au site applicable.

8.6.6 Mesures de protection

Les mesures de protection ont pour but de protéger les personnes contre une exposition inutile aux rayonnements lors d’une situation d’urgence nucléaire et de limiter ainsi les effets potentiels sur la santé. Certaines de ces mesures sont appliquées en tant que mesures d’intervention urgentes dans la ZAA et la ZPD, une fois que l’urgence a été catégorisée comme étant une urgence sur le site (avec rejet imminent) ou une urgence générale. Les noms des mesures de protection prises à différentes étapes de la situation d’urgence et les processus décisionnels correspondants diffèrent. Celles-ci comprennent :

- Mesures d’intervention urgentes : Prises selon la catégorisation de la centrale nucléaire, elles comprennent la mise à l’abri, l’évacuation, l’ingestion de comprimés de KI, le contrôle de l’ingestion, le port de vêtements de protection, la protection respiratoire, le fait de rester à l’intérieur et l’auto-décontamination.

- Mesures de protection : Prises pendant ou après un rejet, sur la base d’évaluations radiologiques réalisées sur le terrain et comparées aux NOI. Ces mesures comprennent la mise à l’abri sur place, l’évacuation, l’ingestion de comprimés de KI, le contrôle de l’ingestion, le port de vêtements de protection, la protection respiratoire et la décontamination.

- Mesures de protection à long terme : Prises après la fin de tous les rejets et en cas de situation d’exposition. Ces mesures comprennent le déplacement temporaire, la réinstallation et le contrôle de l’ingestion.

Des mesures de précaution peuvent être prises en tout temps, à la discrétion du CGSU ou de son représentant (p. ex., le commandant du CPOU). Ces mesures comprennent la fermeture des plages et des zones de loisirs, la fermeture des lieux de travail et des écoles, la suspension de l’admission des patients qui ne sont pas dans un état critique dans les hôpitaux et le contrôle des entrées.

Le tableau 4 présente un résumé des mesures de protection pour chaque phase de l’intervention.

Les principes directeurs du PPIUN (Annexe A, paragraphe A.1 g) stipulent que des mesures de protection doivent être mises en œuvre pour prévenir les effets aigus (déterministes) et pour prévenir ou réduire les effets chroniques (stochastiques) sur la population. Une certaine flexibilité doit être intégrée à tous les plans et procédures afin de permettre l’optimisation et la justification des mesures de protection en réponse à l’évolution de la situation d’urgence et à ses conséquences pour la santé et la sécurité publiques.

Tableau 4 : Résumé des mesures de protection par phase de la situation d’urgence hors site

| Mesures de précaution | Mesures d’intervention urgentes (critères de mise en œuvre) | Mesures de contrôle de l’ingestion |

|---|---|---|

|

|

|

| Mesures de précaution | Mesures de protection | Mesures de contrôle de l’ingestion (d’après les NOI) |

|---|---|---|

|

|

|

| Mesures de protection à long terme | Mesures de contrôle de l’ingestion (nouvelles restrictions fondées sur les NOI) |

|---|---|

|

|

Une fois que la section des services scientifiques du CPOU a activé les équipes de terrain du GSREASS et que les données ont été reçues et analysées, ces mesures de protection peuvent être ajustées ou de nouvelles mesures peuvent être imposées en fonction de considérations opérationnelles, techniques (p. ex., les données de surveillance appliquées aux NOI (Annexe Q.2)) et de politique gouvernementale.

Des renseignements détaillés sur l’orientation et la mise en œuvre des mesures de précaution et de protection seront élaborés et communiqués comme suit :

- Pendant la phase de préparation par la sensibilisation et l’éducation du public, conformément aux responsabilités applicables définies dans le cadre provincial de préparation aux situations d’urgence nucléaire;

- Pendant la situation d’urgence, par la fourniture de directives au public (Section 8.7).

8.6.6.1 Révision des mesures de protection

Les mesures de protection mises en œuvre en tant que mesures urgentes peuvent devoir être révisées au fil de l’évolution de l’incident parce que l’accident est plus ou moins grave que prévu, ou en raison des limites inhérentes à la modélisation. Une fois le rejet terminé, les mesures de protection doivent être révisées en fonction du niveau de contamination radiologique mesuré dans l’environnement et du débit de dose qui en résulte pour les personnes qui vivent à proximité. La révision des mesures de protection (Annexe L) nécessite la contribution et l’analyse de la section des services scientifiques, et la justification de toute modification doit être fondée sur les CG et les NOI décrits à l’Annexe Q. Les modifications apportées aux mesures de protection doivent être documentées et approuvées par le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) ou le LGC (selon les besoins, dans le contexte d’un décret d’urgence émis lors d’une déclaration de situation d’urgence provinciale).

Les mesures de protection doivent être ajustées ou annulées lorsque les évaluations radiologiques et/ou l’échantillonnage indiquent que la mesure n’est plus nécessaire à un endroit donné, ou si le fardeau imposé à une personne pour la poursuite de sa mise en œuvre dépasse de manière réaliste sa capacité à s’y conformer (p. ex., la durée pendant laquelle les personnes peuvent se mettre à l’abri sur place peut être limitée).

8.7 Communications publiques d’urgence

8.7.1.1 Généralités

Lors d’une situation d’urgence, la fonction de diffusion au public de l’information sur les situations d’urgence doit être assurée conformément au Plan provincial d’information sur les urgences (PPIU).

Le PPIU décrit les moyens utilisés pour communiquer rapidement et de manière coordonnée l’information du gouvernement de l’Ontario au public, aux médias, aux députés provinciaux, aux autres paliers de gouvernement, aux ministères de l’Ontario, aux organisations d’intervention d’urgence et, s’il y a lieu, aux organisations du secteur privé.

Le PPIU sera activé par le CISU pour appuyer une intervention à activation partielle ou complète. Le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) peut envisager de diffuser l’information sur les situations d’urgence au public lors du déclenchement d’une intervention de surveillance renforcée, auquel cas le CISU en recevra l’ordre.

Le CISU peut dépêcher des agents de liaison d’information sur les situations d’urgence provinciaux au centre d’information sur les situations d’urgence local dès qu’un besoin d’aide se fait sentir ou lorsqu’une intervention à activation partielle ou complète est mise en œuvre. Cela permettra de faire en sorte que l’information diffusée localement et celle qui est diffusée par les autres administrations restent cohérentes et coordonnées.

Plusieurs administrations (fédérales, provinciales, municipales et non gouvernementales, comme les titulaires de permis) participent à l’intervention. Par conséquent, il faut s’efforcer de faire en sorte que le contenu de l’information produite soit uniforme et que sa diffusion soit coordonnée. À cet égard, il sera envisagé de créer un centre commun d’information, coordonné par le CISU, chaque fois que la province déclenchera une intervention à activation partielle ou complète.

8.7.2 Exigences relatives à la communication pendant une situation d’urgence nucléaire

L’objectif des communications publiques d’urgence est de communiquer directement aux membres du public concerné des directives et des conseils concernant les mesures de protection qu’ils devraient prendre pour assurer leur sécurité et leur bien-être.

Des directives publiques seront fournies par la diffusion coordonnée des bulletins d’urgence (section 8.7.2.2) du CPOU et diffusées dans les médias et par tous les autres moyens dont disposent normalement les autorités provinciales.

Tous les efforts seront déployés pour :

- Consulter les partenaires concernés quant au contenu du bulletin si le temps et les circonstances le permettent.

- Publier les BU en temps opportun pour faire en sorte que les membres du public concerné disposent des informations les plus récentes sur les mesures qu’ils pourraient devoir prendre.

Selon la nature et l’évolution de la situation d’urgence, certains BU pourraient devoir être préparés ou révisés pendant la situation d’urgence. La modification d’un BU sera effectuée par l’agent(e) des bulletins d’information (un poste au sein du personnel de commandement du CPOU). Le BU sera ensuite examiné par le CISU et approuvé pour diffusion par le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU).

8.7.2.1 Alerte publique

L’alerte publique informe la population touchée, au moyen d’un signal approprié, qu’une situation d’urgence nucléaire se présente ou est sur le point de se présenter. Pour toute situation d’urgence nucléaire qui nécessite des mesures de protection, le CPOU doit utiliser le Système national d’alertes au public (En Alerte). Ce système diffuse des informations essentielles aux Canadiens par l’entremise de la télévision, de la radio et des appareils sans fil connectés ou compatibles avec la technologie LTE (Long Term Evolution). En cas de situation d’urgence nucléaire, l’alerte au public municipale et provinciale doit être déclenchée sur l’ordre du CGSU ou de son représentant (p. ex., le commandant du CPOU) comme suit :

- Sur réception d’une notification d’urgence générale de l’installation à réacteur

- Sur réception d’une notification d’urgence sur le site (émission en cours ou imminente) de l’installation à réacteur

- Comme mesure possible à des fins de notification d’une urgence sur le site (sans émission)

- Dans toutes les autres circonstances comme la situation l’exige.

Les systèmes d’alertes au public, en place aux niveaux municipal et provincial, doivent :

- Être en mesure de terminer la mise en alerte dans les 15 minutes qui suivent le déclenchement du système.

- Être en mesure de déclencher une alerte au public dans les 30 minutes qui suivent la réception de la notification de la catégorie de notification pertinente de l’installation nucléaire. Le moment du déclenchement est défini comme étant le moment où le premier message est envoyé par le système d’alerte. Dans le cas des sirènes et du système En Alerte, ce message est envoyé à tous immédiatement. Pour d’autres systèmes, comme un composeur automatique de ligne fixe, il l’est lorsque le premier appel est fait.

- Alerter pratiquement 100 % de la population de la ou des zones touchées. L’expression « pratiquement 100 % » signifie que l’alerte au public peut être entendue ou reçue par toutes les personnes qui se trouvent dans la zone d’alerte, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Certains systèmes d’alerte peuvent transmettre des renseignements en format audio ou texte (p. ex., le système En Alerte), tandis que d’autres ne le peuvent pas (p. ex., les sirènes). Ainsi, ceux qui le peuvent fourniront des renseignements sur les mesures de protection à prendre et sur la population concernée.

Les plans de mise en œuvre propres au site doivent contenir des détails sur les exigences ou les spécifications propres au site en matière d’alertes au public, le cas échéant.

Dans la mesure du possible, afin que la population reçoive des informations coordonnées et exactes sur les mesures de protection à prendre une fois qu’elle a été prévenue d’une situation d’urgence, le choix du moment de l’envoi des signaux d’alerte au public et des BU contenant des directives à l’intention du public doit être coordonné avec la diffusion de l’information publique d’urgence. En raison du caractère urgent des alertes et BU contenant des directives transmises au public, il peut être nécessaire de les transmettre avant que des informations publiques plus détaillées ne soient émises.

Les autorités compétentes en matière d’alertes au public doivent veiller à ce qu’une évaluation de tout nouveau système d’alertes au public soit réalisée afin de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent PPIUN. De plus, des tests intégrés réguliers des systèmes d’alertes au public existants doivent être effectués.

8.7.2.2 Bulletins d’urgence

Les BU sont un élément du processus d’alertes au public de la province et constituent un moyen de communication déterminant qui permet attirer l’attention de l’ensemble de la population. Ils doivent être émis lorsqu’une situation d’urgence entraîne un danger immédiat pour la zone touchée (p. ex., une tornade imminente).

Les BU contiennent du contenu rédigé et approuvé au préalable qui est utilisé pour informer le public de situations particulières qui surviennent dans une centrale nucléaire. Un BU contient trois types d’informations :

- La section 1 contient des informations destinées à être communiquées au public (p. ex., sur des sites Web, sous forme imprimée, sur les réseaux sociaux, etc.) ainsi que (si possible) un élément graphique qui présente en détail les zones de planification d’urgence autour du site de la centrale nucléaire.

- La section 2 contient des informations que les radiodiffuseurs doivent communiquer au public (p. ex., du contenu qui interrompt la diffusion en cours du signal et est présenté en format audio à la radio ou sous forme de bannière qui défile lors d’une émission télévisée ou sur le câble).

- La section 3 contient des renseignements concis qui peuvent être publiés sur le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (système ADNA), dont l’un des éléments est En Alerte. L’utilisation d’En Alerte fournit aux membres du public de l’information sur ce qu’ils doivent faire immédiatement pour éviter de mettre leur santé en danger.

Les BU rédigés au préalables sont préparés par la Direction des programmes d’intervention scientifique en cas d’incident nucléaire ou radiologique (PISINR) de GSUO, en consultation avec la Direction des communications du SCT et d’autres partenaires concernés. Ils sont préalablement approuvés par le CGSU pour être diffusés immédiatement en cas d’urgence. De plus, les BU qui font référence aux comprimés de KI seront également approuvés par le médecin hygiéniste en chef (MHC) de l’Ontario. Les BU qui sont élaborés sur place lors d’une situation d’urgence sont rédigés par l’agent(e) des bulletins d’urgence de la section du commandement du CPOU, en consultation avec le CISU, la section des services scientifiques du CPOU et la SGIP, et leur diffusion est approuvée par le CGSU ou son représentant (p. ex., le commandant du CPOU). Les BU ne sont pas inclus dans le présent document en raison du niveau de contrôle exercé sur leur autorisation et leur utilisation.

Les BU sont publiés conformément à la procédure des bulletins d’urgence du CPOU.

8.7.2.3 Communications avec les médias

Les communications avec les médias lors d’une situation d’urgence nucléaire sont guidées par le PPIU. Outre les BU, des communications continues avec les médias seront nécessaires pour répondre aux demandes d’information du public et maintenir la confiance du public en les efforts déployés par la province pour répondre à la situation d’urgence nucléaire. Les communiqués de presse et les messages publiés sur les réseaux sociaux seront importants pour répondre aux demandes d’information du public.

8.7.3 Système national d’alertes au public (En Alerte)

En Alerte est un système de notification automatisé sur le Web qui permet à l’utilisateur de transmettre un message texte aux téléphones cellulaires situés dans des régions géographiques particulières (p. ex., une municipalité). En Alerte fait partie du système ADNA. Son utilisation fournit aux membres du public de l’information sur ce qu’ils doivent faire immédiatement pour éviter de mettre leur santé en danger (p. ex., un avertissement de tornade).

GSUO maintient une capacité d’utiliser le système En Alerte au CPOU 24 heures par jour et sept jours par semaine. Ceci est effectué par l’agent de service du CPOU, qui est physiquement présent au CPOU en tout temps. GSUO et le CPOU sont les organismes autorisés en Ontario à diffuser des alertes au moyen du système En Alerte en cas d’urgence nucléaire ou radiologique.

8.8 Protection des travailleurs d’urgence

8.8.1 Généralités

Un travailleur d’urgence est une personne qui fournit des services d’urgence à l’appui de l’intervention d’urgence. Ces travailleurs peuvent être assujettis à la réglementation fédérale ou provinciale et, à ce titre, à la législation pertinente en matière de santé et de sécurité au travail. Ils comprennent les personnes qui travaillent en périphérie de l’intervention, comme le personnel du CTU.

La section des services scientifiques doit périodiquement (conformément aux procédures de la section des services scientifiques) recommander au CGSU, par l’intermédiaire du commandant du CPOU, le code de couleur de l’état de sécurité pour tous les secteurs dans lesquels les travailleurs d’urgence peuvent devoir intervenir. Cette information doit ensuite être communiquée à l’OIU par le commandant du CPOU, conformément à la procédure du CPOU.

Pour les personnes qui travaillent sur le terrain après un rejet, l’état de sécurité du secteur (Annexe R) doit être déterminé comme suit :

- Initialement, selon la catégorie de notification, comme on le décrit dans le plan de mise en œuvre correspondant.

- Si le rejet est imminent ou en cours, l’attribution de l’état de sécurité doit être effectuée immédiatement.

- Si le rejet est retardé, l’attribution de l’état de sécurité doit être effectuée environ deux heures avant le rejet.

- Après un rejet, périodiquement par le CPOU, comme on le décrit dans le plan de mise en œuvre correspondant.

8.8.2 Responsabilité de l’installation à réacteur

Les installations à réacteur doivent soutenir les CTU comme on le décrit dans la section 8.8.3, Annexe R, et conformément aux dispositions applicables de leurs plans et procédures d’urgence.

8.8.3 Centres des travailleurs d’urgence

En cas de situation d’urgence nucléaire, les installations à réacteur (à l’exception de Fermi 2) doivent fournir l’équipement et le personnel formé nécessaires aux activités de surveillance et de décontamination (conformément aux exigences fédérales en matière de délivrance de permis concernant la fourniture d’une assistance hors site). En Ontario, ces activités sont assurées par l’entremise des CTU. Lors d’une situation d’urgence nucléaire, les CTU seront créés en tant que centres des opérations capables de surveiller et de décontaminer les travailleurs d’urgence et de tenir à jour leurs dossiers sur les rayonnements.

Dans un CTU, les travailleurs d’urgence doivent disposer, au besoin, de ce qui suit :

- Des dosimètres individuels et d’autres dispositifs de surveillance des rayonnements, le cas échéant

- De l’équipement de protection individuelle (EPI)

- De l’information et une formation sur les précautions à prendre au travail.

Lors d’une situation d’urgence nucléaire, les travailleurs d’urgence peuvent devoir pénétrer dans les zones touchées avant la mise en place des CTU (p. ex., la police pour coordonner une évacuation). Dans la mesure du possible, des dosimètres doivent être distribués, un équipement de protection respiratoire doit être porté et les travailleurs qui terminent leur quart doivent être contrôlés pour détecter toute contamination. Si une contamination est détectée, une auto-décontamination doit être effectuée jusqu’à son élimination.

En cas de situation d’urgence nucléaire à Fermi 2, dans le Michigan, GSUO devra coordonner ses activités avec ses partenaires concernés pour conclure des ententes pour la surveillance et la décontamination des travailleurs d’urgence dans la ville d’Amherstburg.

8.8.4 Dose admissible

Le CG relatif aux travailleurs d’urgence (Annexe R) fixe la dose globale admissible à 50 mSv pour la durée de l’intervention. L’Annexe R contient également :

- Des conseils pour assurer la sécurité des travailleurs d’urgence

- Des précautions associées à l’état de sécurité de chaque secteur

- La dose admissible pour les travailleurs d’urgence autres que ceux du titulaire de permis.

Des membres du personnel de radioprotection qualifiés doivent être disponibles pour fournir des conseils et des directives aux employeurs, aux superviseurs et aux travailleurs inscrits au CTU sur la manière de maintenir leurs doses au niveau ALARA. Ils doivent fournir au moins des conseils sur les EPI, la dosimétrie, les contrôles administratifs et toute directive propre au poste (période d’irradiation, débit de dose de marche arrière, etc.) De plus, les doses accumulées par les travailleurs doivent faire l’objet d’un suivi afin que personne ne dépasse sa dose admissible.

8.8.5 Responsabilités relatives à la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC) a la responsabilité d’appliquer la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST). Des inspecteurs sont nommés en vertu de la Loi pour la faire appliquer, notamment en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de sécurité des travailleurs en cas de situation d’urgence nucléaire.

Les OIU, dont les responsabilités sont définies dans la LSST :

- Doivent fournir un équipement et une formation aux membres de leur personnel, au besoin, afin de prévenir la contamination et de leur permettre d’intervenir lors de situations d’urgence nucléaires ou radiologiques avant la mise en place des CTU. L’équipement doit comprendre des dosimètres individuels, d’autres dispositifs de surveillance des rayonnements et de l’EPI, selon les besoins.

- Peuvent accéder à l’équipement et à la formation nécessaires dans le cadre d’ententes d’assistance mutuelle ou par l’intermédiaire de l’installation à réacteur, si nécessaire.

En cas de conflit entre la LPCGSU ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la LPCGSU et la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou un règlement pris en vertu de celle-ci, la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou le règlement pris en vertu de celle-ci prévaut (LPCGSU, par. 7.2 (8)).

Lors d’une situation d’urgence nucléaire :