Chapitre 7 Organisation d’intervention en situation d’urgence nucléaire

7.1 Base de l’organisation d’intervention

L’Ontario utilise le cadre du Système de gestion des incidents 2.0 (SGI) pour les interventions en cas d’urgence nucléaire ou radiologique qui comprend une structure organisationnelle, des fonctions, des processus et une terminologie normalisés. Les fonctions de base d’une intervention comprennent les sections suivantes du SGI 2.0 :

- Commandement

- Opérations

- Planification

- Logistique

- Scientifique/Technique

- Gestion de l’information publique

- Finances et administration.

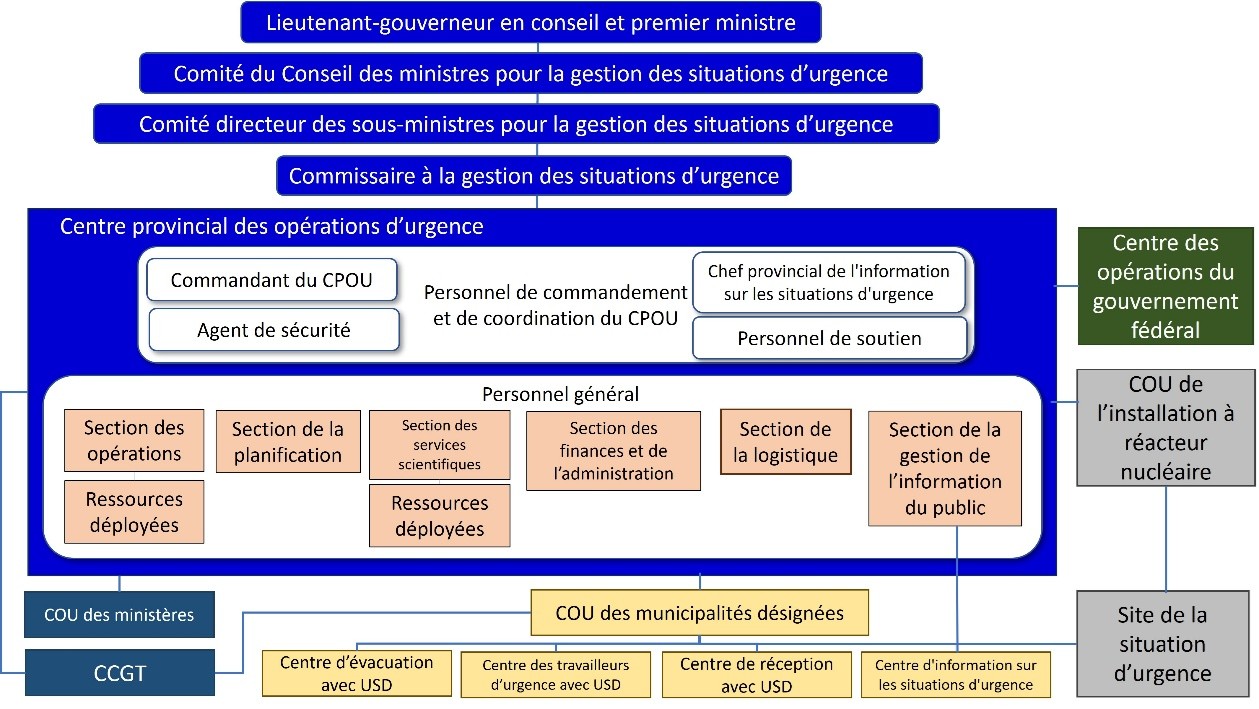

La structure organisationnelle de l’intervention en cas d’urgence nucléaire est illustrée à la Figure 4. Les interfaces externes entre GSUO, les autres ministères provinciaux et les centres des opérations d’urgence (COU) municipaux et fédéraux au niveau du commandement seront réalisées au moyen d’appels de coordination en utilisant des systèmes de conférence en ligne (p. ex., MS Teams, Zoom, etc.) ou d’autres moyens, au besoin, pour maintenir la communication (p. ex., à l’aide de conférences téléphoniques). Le contact direct entre les sections du COU peut être utilisé pour coordonner la planification et optimiser les efforts d’intervention (p. ex., planification du COU et planification du ministère de la Santé (MSAN)).

Ce diagramme est fourni uniquement à titre de référence visuelle. Voir le texte qui suit cette figure pour obtenir la description complète.

Figure 4 : Structure organisationnelle provinciale de l’intervention en cas d’urgence nucléaire

Le diagramme illustre la structure organisationnelle de l’intervention en cas d’urgence nucléaire de l’Ontario. Le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre sont au sommet de la hiérarchie, suivis du Comité du Conseil des ministres pour la gestion des situations d’urgence. Ce dernier est suivi du Comité directeur des sous-ministres pour la gestion des situations d’urgence qui assure la supervision du commissaire à la gestion des situations d’urgence. Au niveau suivant, le centre provincial des opérations d’urgence (CPOU) sert de centre de coordination central avec son personnel de commandement et de coordination composé du commandant du CPOU, de l’agent de sécurité, du chef provincial de l'information sur les situations d’urgence et du personnel de soutien. Cette équipe est appuyée par le personnel général, organisé en six sections fonctionnelles : opérations, planification, services scientifiques, finances et administration, logistique et gestion de l’information du public, des ressources déployées étant affectées aux sections des opérations et des services scientifiques. Le CPOU entretient des liens directs avec les centres ministériels des opérations d’urgence (CMOU) et le Centre de coordination globale des transports (CCGT), ainsi qu’avec les COU des municipalités désignées qui comprennent les centres d’évacuation, les centres des travailleurs d’urgence et les centres de réception, dont chacun est soutenu par des unités de surveillance et de décontamination (USD). Les centres d’information sur les situations d’urgence font également partie de la structure des COU des municipalités désignées. De plus, le CPOU est relié à des administrations externes, notamment le Centre des opérations du gouvernement fédéral et le COU de l’installation à réacteur nucléaire qui est lui-même relié au site de la situation d’urgence. Les flèches du diagramme représentent les liens hiérarchiques et la coordination entre les différents niveaux et administrations.

7.2 Concept des opérations

Le CPOU assure la coordination générale de l’intervention provinciale et est dirigé par le CGSU. Le CPOU fournit en temps opportun un soutien, de l’information et des analyses au CGSU ou à son délégué (p. ex., le commandant du CPOU) pour coordonner l’intervention d’urgence provinciale et aide les collectivités à intervenir en cas d’urgence nucléaire en fournissant des directives, des conseils, de l’aide et du soutien en matière de mesures de protection pour la coordination de la fourniture de ressources supplémentaires. Le CPOU peut déployer du personnel pour contribuer à la coordination de l’intervention d’urgence.

L’intervention d’urgence dans la province de l’Ontario est dirigée par le CGSU et les organismes qui le soutiennent (voir la Figure 4). Une situation d’urgence nucléaire comprend plusieurs phases :

- Phase d’intervention d’urgence

- Phase d’intervention précoce

- Phase de transition

- Phase de rétablissement (voir l’Annexe N).

La mission du CGSU ou de son délégué (p. ex., le commandant du CPOU) est de diriger l’intervention hors site de l’organisation d’intervention en situation d’urgence (OIU) provinciale afin de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de tous les habitants de la province, ainsi que les biens et l’environnement. Les hypothèses suivantes sont formulées concernant les phases de la situation d’urgence :

- La phase d’intervention d’urgence comprend les phases de pré-rejet et de rejet.

- La phase d’intervention précoce débute une fois que le rejet nucléaire est maîtrisé (mais pas nécessairement confiné).

- Dès le début du rejet, en cas de situation d’urgence liée à une exposition, le CPOU peut contextualiser la situation radiologique en caractérisant la contamination de l’environnement au moyen d’évaluations et d’échantillonnages. Cette situation est caractérisée par une incertitude situationnelle, des débits de dose potentiellement élevés, une absence apparente de contrôle et un niveau inconnu de risques sanitaires pour la population locale.

- Une situation d’urgence liée à une exposition persiste pendant la phase de transition, et la prise de décision concernant les mesures de protection reste complexe tandis que d’autres mesures de protection sont envisagées (p. ex., déplacement permanent, déplacement temporaire, levée des restrictions alimentaires).

- Les opérations de rétablissement seront gérées par une organisation responsable de la gestion du rétablissement et le CPOU pourra reprendre son rythme opérationnel quotidien normal.

7.3 Le rôle du CPOU

Le CPOU est le centre de coordination central de l’OIU provinciale et d’autres composantes y sont rattachées pour assurer une opération d’intervention d’urgence coordonnée.

7.4 Préparer le CPOU à une intervention en cas d’urgence nucléaire

Plusieurs documents du PPIUN jouent un rôle fondamental dans la préparation du CPOU à une intervention en cas d’urgence nucléaire. Ceux-ci comprennent :

- Cadre provincial de préparation aux situations d’urgence nucléaire

- Plan de soutien à la dotation

- Rapport sur les compétences de base

- Plan de formation relatif aux situations d’urgence nucléaire

- Plan d’exercice relatif aux situations d’urgence nucléaire

- Le PPIUN, ses plans de mise en œuvre et les procédures associées

7.5 Commandement stratégique pendant une situation d’urgence

7.5.1 Lieutenant-gouverneur en conseil et premier ministre

Le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre de l’Ontario fournissent une orientation stratégique au CGSU et au ministre de la Protection civile et de l’Intervention en cas d’urgence par l’intermédiaire du CCMGSU.

7.5.2 Comité du Conseil des ministres pour la gestion des situations d’urgence

Nommé par le LGC, le CCMGSU joue un rôle consultatif auprès du Conseil des ministres. Il est composé des membres suivants :

- Premier ministre et président du Conseil exécutif

- ministre de la Protection civile et de l’Intervention en cas d’urgence (président)

- Président du Conseil du Trésor (vice-président)

- Solliciteur général

- Procureur général

- Ministre de l’Énergie et des Mines

- Ministre des Finances

- Ministre de la Santé

- Ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations

- Ministre des Affaires municipales et du Logement

- Ministre des Richesses naturelles

- Ministre des Services au public et aux entreprises et de l’Approvisionnement

En cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique, d’autres ministres peuvent être invités à participer au CCMGSU (en fonction des organisations provinciales énumérées à l’Annexe F).

7.5.3 Comité directeur des sous-ministres pour la gestion des situations d’urgence

Le Comité directeur des sous-ministres pour la gestion des situations d’urgence (CDSM-GSU) appuie le CCMGSU dans ses responsabilités.

7.5.4 Commissaire à la gestion des situations d’urgence

Le CGSU est chargé de :

- Maintenir une communication continue avec les ministères et les partenaires qui participent à l’intervention d’urgence.

- Lors d’une situation d’urgence ou lorsqu’elle est imminente, le CGSU assure le lien direct entre GSUO et le CDSM-GSU.

- Le CGSU doit veiller à ce que les renseignements et les décisions stratégiques et opérationnels soient relayés entre GSUO, le CDSM-GSU et le CCMGSU en temps opportun et efficacement.

7.6 Sections du CPOU

Chaque section et sous-groupe du SGI a des rôles et des responsabilités définis. Des listes de vérification et des procédures détaillées ont été élaborées pour les actions immédiates et les exigences continues de chaque section et sont fournies dans des documents séparés.

Les responsabilités de chaque section du SGI sont présentées en détail à la Section 7.6.

7.6.1 Commandement

7.6.1.1 Commissaire à la gestion des situations d’urgence

Lorsqu’une urgence nucléaire ou radiologique survient, le commissaire à la gestion des situations d’urgence (CGSU) :

- Est principalement chargé de diriger l’intervention hors site, au nom de la province, en soutenant et en coordonnant l’intervention d’urgence.

- Peut déléguer des responsabilités à d’autres personnes (p. ex., le commandant du CPOU), au besoin, afin d’assurer la continuité des opérations (à l’exception des pouvoirs de prise d’décrets d’urgence qui peuvent être délégués d’abord au CGSU conformément à la LPCGSU). Le ou les délégués sont réputés représenter le CGSU lorsqu’ils assument les responsabilités qui leur sont ainsi attribuées dans le présent plan. Toutes les responsabilités du CGSU, telles que présentées en détail dans le présent PPIUN, doivent être assumées par un délégué qualifié lorsque le CGSU a délégué ainsi les responsabilités de ce poste.

- Peut émettre des directives opérationnelles avant une déclaration d’urgence provinciale ou assurer la liaison avec les autorités ministérielles, le cas échéant (voir la section 7.7.2).

- Fournir des conseils, de l’aide et des recommandations au CCMGSU et au LGC.

- Doit, lorsque le temps le permet, consulter les municipalités ainsi que les collectivités autochtones et des Premières Nations concernées sur les mesures de protection envisagées.

7.6.1.2 Personnel de commandement

Sous la direction du CGSU, le rôle du commandant du CPOU et du personnel de commandement consiste à :

- Approuver le plan d’action en cas d’incident (PAI)

- Cerner et résoudre les problèmes de l’intervention

- Cerner les problèmes non résolus dont doit s’occuper l’équipe de direction stratégique décrite à la Section 7.5

- Mettre en œuvre les directives fournies par le CGSU

- Émettre des directives et des orientations opérationnelles, y compris des bulletins d’urgence (BU)

- Assurer la liaison avec la fonction de commandement des autres COU.

Le personnel de commandement comprend un agent de sécurité, chargé de surveiller et d’assurer la santé et la sécurité de tous les membres du personnel du CPOU et d’en assurer le suivi, le chef provincial de l’information sur les situations d’urgence (CISU) et le personnel de soutien qui comprend l’agent des bulletins d’urgence. Les agents de liaison (AL) assurent la liaison entre le CGSU et les autres organisations qui participent à l’intervention d’urgence en dehors de l’OIU provinciale (p. ex., les États contigus).

7.6.2 Personnel général

Chaque chef de section doit assister aux réunions régulières afin de fournir des renseignements et des conseils au commandement du CPOU et d’obtenir les renseignements nécessaires à la mise en œuvre des décisions du commandement.

Les membres du personnel supplémentaires peut comprendre des conseillers techniques (p. ex., le médecin hygiéniste en chef (MHC) ou son délégué), lorsque des questions de santé publique nécessitent une attention particulière.

7.6.2.1 Section des opérations

Le rôle de la section des opérations du CPOU consiste à mettre en œuvre le PAI et de fournir une contribution opérationnelle au commandant.

Dirigée par le chef des opérations, la section des opérations est composée de représentants des organisations suivantes :

- Ministères provinciaux, selon le niveau et l’étape de l’urgence

- Installations nucléaires;

- Ministères fédéraux, dont Santé Canada, Sécurité publique Canada, le ministère de la Défense nationale et la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

- Représentants des États-Unis, selon le cas;

- Organisations non gouvernementales;

- Autres intervenants, sur demande.

Les fonctions exercées par le personnel de la section des opérations comprennent :

- Déterminer et coordonner les besoins opérationnels de l’intervention;

- Surveiller et coordonner les ressources provinciales déployées;

- Fournir une contribution opérationnelle au processus décisionnel par l’entremise du chef des opérations;

- Mettre en œuvre les décisions opérationnelles en émettant des conseils ou des directives, le cas échéant.

7.6.2.2 Section de la planification

La section de la planification, dirigée par le chef de la planification, coordonne l’élaboration du PAI, supervise la collecte et l’analyse de toutes les données non radiologiques relatives à l’incident concernant les opérations et les ressources affectées, et exécute la procédure de planification de l’intervention relative aux activités de protection.

La section de la planification est chargée de l’échange des renseignements entre tous les membres du CPOU, selon les besoins.

La section de la planification peut comprendre des représentants et/ou des contributions des organisations suivantes, selon le cas :

- Ministères provinciaux, selon le niveau et l’étape de la situation d’urgence;

- Ressources provinciales déployées;

- Centre de coordination globale des transports (CCGT);

- Équipe de planification municipale composée de municipalités désignées, de municipalités hôtes désignées et de municipalités de soutien;

- Ministères et organismes fédéraux;

- Autres intervenants, au besoin.

7.6.2.3 Section de la logistique

Sous la direction du chef de la logistique, le personnel organise et coordonne la fourniture de la totalité du matériel, des services du personnel, de l’équipement et des ressources nécessaires pour gérer et résoudre la situation d’urgence, y compris en assurant la coordination de tout le soutien logistique pour le personnel déployé par le CPOU.

7.6.2.4 Section des finances et de l’administration

Sous la direction du chef des finances et de l’administration, le personnel s’acquitte des tâches administratives, financières et de dotation propres à la situation d’urgence. Celles-ci peuvent comprendre la saisie des coûts liés à l’incident, la tenue et l’établissement des horaires du personnel de soutien, la tenue des dossiers de soutien appropriés et la gestion des contrats d’approvisionnement, si nécessaire.

7.6.2.5 Section des services scientifiques

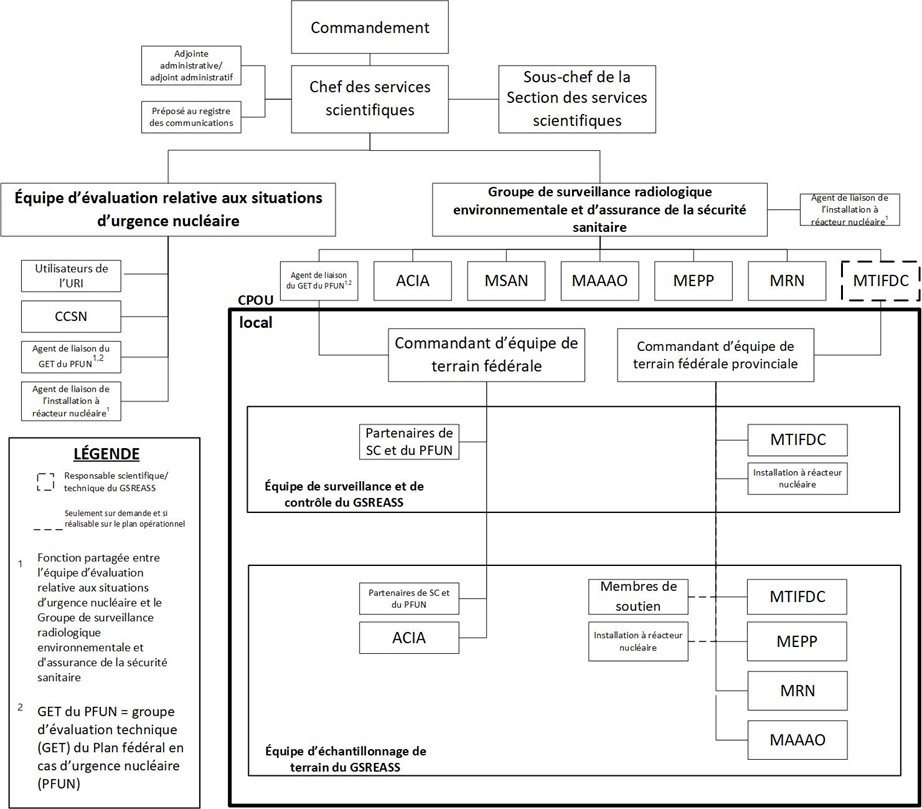

La section des services scientifiques du CPOC est dirigée par le chef des services scientifiques, qui rend compte au commandant du CPOC. Le chef des services scientifiques est soutenu par une équipe centrale composée d’un adjoint administratif, d’un préposé au registre des communications et d’un sous-chef des services scientifiques. La structure organisationnelle de la section des services scientifiques est illustrée à la Figure 5.

Ce diagramme est fourni uniquement à titre de référence visuelle. Voir le texte qui suit cette figure pour obtenir la description complète.

Figure 5 : Structure organisationnelle de la section des services scientifiques

Le diagramme illustre la structure organisationnelle de la section des services scientifiques au sein de l’organisation d’intervention en cas d’urgence nucléaire de l’Ontario. Au sommet se trouve le commandement, suivi des principaux postes de la section des services scientifiques qui comprennent le chef et le sous-chef de la section des services scientifiques qui sont appuyés par un adjoint administratif et un préposé au registre des communications. Le chef de la section des services scientifiques relève directement du commandement. La structure se divise ensuite en deux groupes principaux. À gauche se trouve l’Équipe d’évaluation relative aux situations d’urgence nucléaire (EESUN), qui comprend les utilisateurs de l’interface unifiée RASCAL (URI), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), l’agent de liaison du groupe d’évaluation technique (GET) du Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (PFUN) et l’agent de liaison de l’installation à réacteur nucléaire. À droite se trouve le Groupe de surveillance radiologique environnementale et d’assurance de la sécurité sanitaire (GSREASS) qui est divisé en deux niveaux. Le GSREASS situé au CPOU comprend l’agent de liaison du GET du PFUN, des représentants de l’ACIA, du MSAN, du MAAAO, du MEPP, du MRN et du MTIFDC et l’agent de liaison de l’installation à réacteur nucléaire. Le GSREASS situé sur le terrain est divisé en deux équipes opérationnelles : l’équipe de surveillance et de contrôle et l’équipe d’échantillonnage de terrain. Ces opérations sur le terrain sont organisées par administration et fonction afin de tenir compte des exigences distinctes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel fédéral et provincial. La coordination de ces opérations est assurée par deux rôles de commandement. Le commandant d’équipe de terrain fédérale relève de l’agent de liaison du GET du PFUN au CPOU et supervise les partenaires de Santé Canada et du PFUN au sein de l’équipe de surveillance et de contrôle et de l’équipe d’échantillonnage de terrain, qui comprend également l’ACIA. Le commandant d’équipe de terrain provinciale relève de l’agent de liaison du MTIFDC au CPOU et supervise les membres du MTIFDC et de l’installation à réacteur nucléaire au sein de l’équipe de surveillance et de contrôle, ainsi que les membres du MTIFDC, du MEPP, du MRN, du MAAAO, de l’installation à réacteur nucléaire et les membres de soutien de l’équipe d’échantillonnage de terrain. Une légende dans le diagramme précise le rôle du responsable scientifique et technique du GSREASS et identifie les postes dont les fonctions sont partagées entre l’EESUN et le GSREASS.

La section des services scientifiques est chargée de réaliser :

- La modélisation de la dispersion atmosphérique (panache);

- L’évaluation et la modélisation des doses;

- La planification et la réalisation d’activités de surveillance, de surveillance des rayonnements et d’échantillonnage dans les zones qui entourent le site de la situation d’urgence et dans toute la province;

- L’analyse et l’évaluation des données de surveillance et d’échantillonnage recueillies.

Les résultats obtenus grâce aux actions ci-dessus servent à formuler des recommandations sur l’adoption de mesures de précaution et de protection, ainsi que sur des mesures à plus long terme ou leur levée.

La section des services scientifiques utilise des données provenant de différentes sources pour formuler des recommandations sur les mesures de protection. Ces sources comprennent :

- Suivi et surveillance continus

- Suivi et surveillance sur le terrain

- Prélèvement d’échantillons sur le terrain

- Paramètres de la station

- Termes sources

- Données et prévisions météorologiques

- Projections et modélisation des doses

- Modélisation du panache

Le reste de la section des services scientifiques est divisé en deux groupes qui relèvent chacun du chef des services scientifiques :

- L’Équipe d’évaluation relative aux situations d’urgence nucléaire (EESUN)

- Le Groupe de surveillance radiologique environnementale et d’assurance de la sécurité sanitaire (GSREASS).

Le GSREASS est divisé en une composante qui siège au CPOU et une composante plus grande qui effectue des tâches sur le terrain.

7.6.2.5.1 Groupe de surveillance radiologique environnementale et d’assurance de la sécurité sanitaire

Le GSREASS comprend des représentants des organisations suivantes :

- ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (MTIFDC)

- ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP)

- ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise (MAAAO)

- ministère de la Santé (MSAN)

- ministère des Richesses naturelles (MRN)

- Santé Canada, en tant que responsable du groupe d’évaluation technique (GET) du Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (PFUN)

- le bureau régional de l’Ontario de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA)

- Exploitants des installations à réacteur :

- centrale nucléaire de Bruce

- centrale nucléaire de Pickering

- centrale nucléaire de Darlington

- Membres à titre ponctuel (p. ex., universitaires ou secteur privé) et membres de soutien (p. ex., Dairy Farmers of Ontario).

Bien que Santé Canada et l’ACIA soient les seules organisations fédérales spécifiquement désignées comme membres du GSREASS, d’autres ministères membres du PFUN peuvent participer conformément au PFUN.

Le GSREASS est chargé de recueillir et d’analyser les données radiologiques lors d’une situation d’urgence nucléaire et comprend :

- Une équipe située au CPOU

- Des équipes de suivi et de surveillance sur le terrain

- Des équipes d’échantillonnage sur le terrain.

La composante de terrain du GSREASS est une vaste organisation divisée en équipes fédérales et provinciales dont chacune est dirigée par un commandant d’équipe de terrain qui relève du CPOU par l’intermédiaire du ou des représentants du GSREASS situés au CPOU. Chacune des équipes fédérales et provinciales dispose d’une composante de surveillance et de suivi et d’une composante du prélèvement d’échantillons.

La composante fédérale de surveillance et de suivi sur le terrain est composée de membres du personnel de Santé Canada et d’autres partenaires du PFUN. La composante fédérale du prélèvement d’échantillons sur le terrain est composée de membres du personnel de Santé Canada, de l’ACIA et d’autres partenaires du PFUN.

7.6.2.5.2 Équipe d’évaluation relative aux situations d’urgence nucléaire

L’EESUN fournit des contributions techniques au processus de prise de décision avant le rejet en :

- Calculant les conséquences radiologiques hors site projetées à partir des données météorologiques, des données de la surveillance sur le terrain et des estimations des termes sources

- Réalisant des évaluations techniques de la situation en cours

- Recommandant des mesures de protection, lorsqu’elles sont justifiées

- Attribuant un statut de sécurité aux secteurs d’intervention

- Fournissant une assistance technique au GSREASS.

Les membres de l’EESUN comprennent :

- Les utilisateurs de l’URI, qui utilisent un code de logiciel appelé Interface RASCAL unifiée (URI), où RASCAL est l’abréviation de Radiological Assessment System for Consequence Analysis for Radiological Emergencies.

- Un agent de liaison de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

- Un agent de liaison du groupe d’évaluation technique du Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (GET du PFUN, représentant de Santé Canada ou son délégué). Les agents de liaison du GET du PFUN et l’installation à réacteur sont partagés entre l’EESUN et le GSREASS.

- Un agent de liaison de l’installation à réacteur en situation d’urgence.

7.6.2.6 Section de gestion de l’information du public

Le Plan provincial d’information sur les urgences (PPIU) décrit en détail la manière dont la fonction d’information du public doit être exécutée, y compris les dispositions concernant les éléments suivants :

- Le CISU est chargé de la mise en œuvre du PPIU et dirige la Section de gestion de l’information du public (SGIP).

- La coordination de la communication des renseignements sur l’urgence entre les directions des communications des différents ministères.

- La circulation de l’information entre le commandement et le personnel de commandement du CPOU et la SGIP visant à faire en sorte que les problèmes d’information publique cernés par le commandement soient intégrés aux messages d’information du public sur l’urgence.

- Un flux d’information bidirectionnel pour faire en sorte que le CPOU soit informé de tout problème de communication susceptible de se répercuter sur l’ensemble de l’intervention.

- L’envoi d’agents de liaison provinciaux chargés de l’information du public en cas d’urgence au(x) centre(s) d’information d’urgence local (locaux) dès qu’une assistance est requise, et afin d’assurer un niveau approprié de coordination et de diffusion de l’information sur la situation d’urgence au public.

- Les fonctions du SGIP comprennent :

- Diffuser aux médias, au nom de la province, de communiqués de presse et d’autres produits d’information publique qui décrivent la nature de la situation d’urgence et les mesures prises par la province pour la gérer.

- Coordonner des conférences de presse au nom de la province et fourniture de documents d’appui aux porte-parole provinciaux.

- Surveiller la perception de la situation et la réaction à celle-ci des médias, des médias sociaux et du public et tenir au courant le commandant du CPOU et le Centre commun d’information sur les situations d’urgence (CCISU) local.

- Reconnaître les informations erronées et les combattre en fournissant de l’information vérifiée et crédible.

- Fournir des messages et des renseignements clés aux centres d’appels activés.

7.7 Autres centres des opérations

7.7.1 Centre de coordination globale des transports (CCGT)

Le ministère des Transports (MTO) est chargé de la coordination de l’élaboration, du maintien et de la mise en œuvre du CCGT, qui peut être un centre physique ou virtuel. Au sein du CCGT, les opérations sont dirigées conjointement par la Police provinciale de l’Ontario (O.P.P.) et le service de police local compétent.

En cas d’urgence nucléaire, le CCGT reçoit les directives de GSUO pour toutes les opérations liées à l’urgence elle-même. Il est attendu du CCGT qu’il agisse indépendamment pour résoudre les problèmes découlant des opérations liées à la situation d’urgence nucléaire (p. ex., une évacuation pourrait entraîner des problèmes de circulation loin de la centrale nucléaire touchée).

Les plans, procédures, rôles et responsabilités relatifs à la mise en place, à l’exploitation et à la mise hors service du CCGT doivent être préparés à l’avance par ses membres. Les structures de production de rapports et de notification qui régissent le fonctionnement du CCGT doivent également être préparées à l’avance par ses membres.

Des directives supplémentaires sur les fonctions et responsabilités propres au site du CCGT seront présentées en détail dans les plans de mise en œuvre du PPIUN et le plan de gestion globale des transports (PGGT) propre au site.

Le MTO est chargé de coordonner l’élaboration, le maintien et la mise en œuvre de la méthodologie de gestion des transports d’évacuation tous risques et des PGGT propres au site pour l’intervention et le rétablissement suite à une urgence nucléaire. Le CCGT sera l’entité responsable de la mise en œuvre des PGGT pour l’intervention et le rétablissement suite à une urgence nucléaire.

Chaque PGGT propre au site doit :

- Décrire les pouvoirs décisionnels

- Décrire les rôles et responsabilités de chaque organisation participante

- Décrire les structures et procédures de notification, de communication et de production de rapports

- Décrire les stratégies et mécanismes qui peuvent être utilisés pour gérer les aspects relatifs au transport de l’évacuation et les répercussions sur le transport dans les zones environnantes

- Assurer une contribution en temps opportun aux processus d’orientation publique et d’information du public sur la situation d’urgence.

Des études d’estimation du temps d’évacuation (ETE) seront réalisées par les exploitants des centrales électronucléaires de Pickering, Darlington et Bruce Power en collaboration avec la province, afin d’éclairer les PGGT élaborés pour ces sites.

7.7.2 Centres ministériels des opérations d’urgence

Conformément aux exigences du PPIUN, les ministères désignés doivent mettre en place des centres ministériels des opérations d’urgence (CMOU) pour s’acquitter de leurs responsabilités respectives et diriger et coordonner les actions des ministères provinciaux (y compris celles de leurs bureaux régionaux ou locaux qui soutiennent les zones touchées), conformément aux exigences du présent Plan et aux directives de GSUO.

Le centre des opérations d’urgence du ministère de la Santé (COU du MSAN) est chargé de gérer l’intervention ministérielle et de coordonner les actions des secteurs de la santé et de la santé publique, conformément aux exigences du Plan d’intervention sanitaire en cas d’incident radiologique ou nucléaire (PISIRN), et en coordination avec le CPOU.

Le COU du MSAN coordonne un réseau de responsabilités en matière de santé et de santé publique, exercées à partir des COU ministériels ou installées au même endroit que les COU locaux et municipaux, au besoin.

Les principaux partenaires du secteur de la santé et de la santé publique comprennent :

- Santé publique Ontario

- Santé Ontario/Services de soutien à domicile et en milieu communautaire

- Hôpitaux

- Bureaux de santé publique locaux

- Services paramédicaux

- Régies régionales de la santé

- Gouvernement du Canada, centre des opérations d’urgence du portefeuille de la Santé

7.7.3 Gouvernement fédéral

7.7.3.1 Centre des opérations du gouvernements

Le Centre des opérations du gouvernement (COG) coordonne les activités fédérales à l’échelle nationale et pangouvernementale, y compris les activités de soutien au CPOU, au besoin.

Il est composé d’experts en la matière et d’agents de liaison des ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux et d’organisations non gouvernementales.

Le COG peut comprendre des représentants des ministères fédéraux, selon les besoins de l’intervention, qui assurent la liaison entre le COG et leur institution d’attache. Ils fournissent les connaissances de leur institution d’attache, notamment de ses rôles, responsabilités, mandats et plans.

7.7.3.2 GET du PFUN

Dirigé par Santé Canada, le GET du PFUN coordonne les capacités et les activités d’intervention scientifique et technique fédérales à l’appui des interventions provinciales et pangouvernementales. Le GET du PFUN est composé d’experts en la matière des ministères fédéraux qui exercent des fonctions relatives aux urgences nucléaires dans le cadre du PFUN.

Des agents de liaison du GET du PFUN sont déployés à la section des services scientifiques du CPOU pour assurer la liaison entre le CPOU et le GET du PFUN. Ils facilitent le traitement des demandes d’information et d’assistance présentées par la province au GET du PFUN, fournissent au CPOU les produits du GET du PFUN (p. ex., modèles de projection du panache et de la dose, données de surveillance environnementale, conseils relatifs aux mesures de protection recommandées) et clarifient et résolvent toute question technique liée aux produits du GET du PFUN.

7.7.3.3 Autres centres des opérations propres à des ministères

D’autres centres des opérations propres à des ministères soutiennent leurs rôles et mandats respectifs et contribuent à l’intervention intégrée du gouvernement du Canada par l’entremise du COG.

Certains ministères provinciaux peuvent avoir conclu des arrangements administratifs pour collaborer avec leurs homologues fédéraux par l’intermédiaire de ces centres des opérations ministériels en cas d’urgence.

7.7.3.4 Le Groupe fédéral de coordination et Sécurité publique Canada – région de l’Ontario

La coordination des activités d’intervention d’urgence du gouvernement fédéral en Ontario est gérée par le bureau régional de Sécurité publique Canada, par l’intermédiaire du Groupe fédéral de coordination.

Le Groupe fédéral de coordination se distingue du COG par le fait qu’il se concentre sur les activités fédérales en Ontario, tandis que le COG se concentre sur celles de l’ensemble du gouvernement fédéral.

Le Groupe fédéral de coordination est présidé par le directeur régional de l’Ontario de Sécurité publique Canada (SP) et soutenu par le bureau régional de l’Ontario de SP.

Le Groupe fédéral de coordination a pour but de :

- Faciliter la coordination fédérale

- Offrir aux fonctionnaires d’autorité fédéraux l’espace et la capacité nécessaires pour évaluer un incident

- Planifier la stratégie globale des actions fédérales d’intervention et de rétablissement

- Recevoir des orientations et des conseils stratégiques des décideurs du niveau de la direction/des cadres par l’entremise du COG.

Le Groupe fédéral de coordination est habituellement le point de contact unique entre le CPOU et les opérations du gouvernement fédéral lors d’une intervention importante en Ontario.

Si, lors d’une situation qui évolue rapidement et nécessite une coordination urgente, le CPOU communique directement avec le COG, il doit également s’assurer que le directeur/bureau régional de Sécurité publique est tenu informé de ces communications.

Le bureau régional de l’Ontario de SP enverra, au besoin, un agent de liaison fédéral au CPOU.

7.7.4 Installation à réacteur

En cas d’urgence nucléaire qui touche une centrale électronucléaire de l’Ontario, l’installation à réacteur doit prendre les dispositions nécessaires pour assumer ses responsabilités hors site par l’intermédiaire de son installation des opérations d’urgence. Les responsabilités de l’installation à réacteur comprendront :

- Fourniture de personnel aux centres des opérations provinciaux et municipaux hors site (p. ex., centres de réception)

- Fourniture des renseignements et des données nécessaires au CPOU, comme on le décrit dans le plan de mise en œuvre du PPIUN pertinent

- Fourniture d’équipement et de personnel pour les activités hors site, telles que la surveillance sur le terrain, la sécurité des intervenants d’urgence en ce qui concerne l’état de la sécurité du secteur (dans le cadre de l’EESUN) et la surveillance individuelle (dans le cadre des CTU et des USD).

GSUO, avec l’aide des ressources des installations nucléaires de l’Ontario et des municipalités désignées/hôtes, apportera son soutien aux centres de réception, les CTU et les USD liés à une situation d’urgence à la centrale électronucléaire Fermi-2.

De plus amples renseignements sur les responsabilités des installation à réacteur sont présentés à l’Annexe G.

7.7.5 Centres des opérations d’urgence communautaires ou municipaux

L’intervention d’urgence municipale est dirigée et coordonnée par le Groupe municipal de maîtrise des situations d’urgence (GMMSU) à son centre des opérations d’urgence (COU), qui reçoit à son tour des renseignements, du soutien et des directives de GSUO/du CPOU.

Les COU municipaux doivent comprendre des représentants des services municipaux et des conseils locaux/organismes régionaux concernés, tels que les conseils de santé, les services sociaux, les services de police, les services d’incendie, les services paramédicaux, les services d’information publique et les hôpitaux, ou tout autre groupe dont les conseils et l’assistance sont requis de l’avis du COU. Ces groupes fourniront le personnel nécessaire aux différents autres centres d’urgence à créer.

GSUO peut déployer des agents de liaison (AL) auprès des COU municipaux pour qu’ils assurent la liaison et transmettent des renseignements et des directives et fournissent l’accès aux ressources.

Des précisions sur la fonction et les responsabilités de ces centres sont fournies dans les plans de mise en œuvre propres à chaque site.

7.8 Autres installations d’urgence communautaires/municipales

7.8.1 Installations d’urgence

La structure de l’organisation municipale chargée des opérations d’urgence, y compris les installations d’urgence supplémentaires hors site, doit être définie dans les plans d’intervention d’urgence municipaux pour les collectivités du site de l’incident et les municipalités désignées/hôtes.

Les autres installations d’urgence hors site comprennent :

- Centre(s) d’accueil

- Centre(s) d’évacuation

- Centre(s) des travailleurs d’urgence

- Centre(s) d’information d’urgence.

7.8.2 Municipalités désignées/hôtes/de soutien

Les municipalités désignées et les municipalités hôtes désignées pour chaque installation à réacteur sont énumérées à l’Annexe O. Ces municipalités sont situées à proximité d’une installation à réacteur ou agissent en tant que collectivité désignée/hôte pour les personnes évacuées et, à ce titre, doivent assumer les responsabilités présentées à l’Annexe O dans leurs plans de gestion des urgences.

Les plans de gestion des situations d’urgence nucléaire des municipalités désignées et hôtes doivent comprendre des dispositions pour l’accueil, la prise en charge et l’hébergement des personnes (Section 8.10.5) et des animaux (section 8.10.6) évacués de leur domicile. De plus, si la nature de l’urgence est telle que les personnes évacuées pourraient avoir été exposées à un panache radioactif, les plans de ces municipalités doivent également contenir des dispositions pour la mise en place des fonctions de surveillance et de décontamination (voir l’Annexe O).

Les municipalités de soutien peuvent être désignées par une décret d’urgence (Section 8.6.3) et peuvent être chargées de fournir un soutien et une assistance aux municipalités désignées.